烽火狼烟的年代,信仰与生命的抉择,究竟孰轻孰重?一位红军军长,在战场失利后选择了逃亡,这究竟是人性的弱点,还是时代悲剧?他的人生,又将走向何方?

战场陨落:木石港的血色黄昏

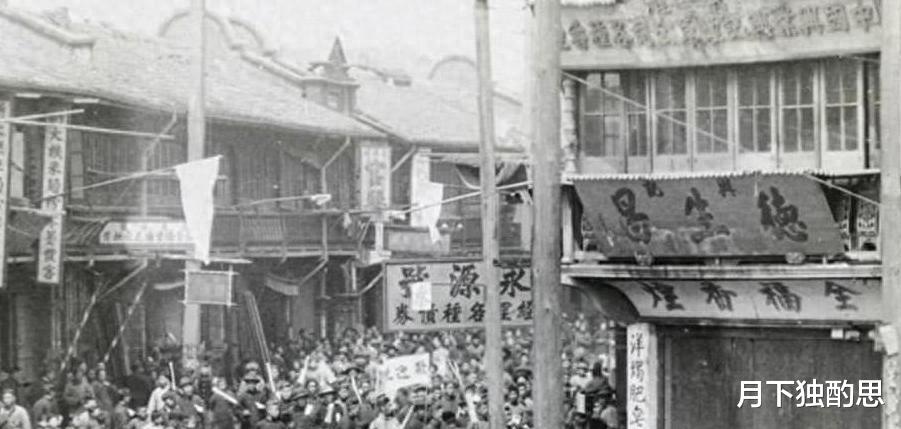

那是红军最艰苦的时期,物资匮乏,装备落后,但战士们心中燃烧着对革命的无限忠诚。张涛,时任红十七军军长,骁勇善战,身先士卒,是战士们心中的英雄。然而,在木石港战役中,面对敌人的猛烈炮火和兵力压制,红十七军遭受了前所未有的重创。尸横遍野,血流成河,曾经的豪情壮志,被无情的炮火撕得粉碎。

逃离与挣扎:信仰的裂痕

木石港战役的失败,如同压垮骆驼的最后一根稻草,彻底击溃了张涛的心理防线。面对死亡的威胁,他选择了逃离。是苟且偷生吗?或许是。但更深层的原因,也许是对胜利的迷茫,对牺牲的恐惧,以及对革命理想的动摇。政委叶金波宁死不屈,最终被敌人残忍杀害,他的牺牲,更衬托出张涛选择的懦弱与可悲。投奔国民党后,张涛并没有得到重用,终日郁郁寡欢,了无生趣。他是否后悔当初的选择?恐怕只有他自己知道。

迟来的坦白:正视历史

新中国成立后,张涛回到了阔别已久的家乡。他隐姓埋名,过着普通百姓的生活,但内心的愧疚和不安,却如影随形。他害怕被揭穿,害怕被清算,但更害怕良心的谴责。最终,他鼓起勇气,向当地政府坦白了自己的过去。他详细叙述了木石港战役的经过,以及自己逃离战场,投奔国民党的经历,言语中充满了忏悔。

宽恕的温度:人性的光辉

面对张涛的坦白,当地政府并没有立即做出决定,而是将情况上报给了黄克诚。黄克诚在仔细了解了张涛的经历后,做出了“不予追究”的批示。这个决定,在当时引起了不小的争议。有人认为张涛罪大恶极,应该受到惩罚;但也有人认为,考虑到战争年代的特殊情况,以及张涛后来的表现,应该给他一个改过自新的机会。黄克诚的决定,体现了党的宽大政策,以及对历史的尊重。他深知,一味地追究过去,只会加深社会矛盾,不利于团结和发展。

田间地头:村长的担当

被宽恕后的张涛,并没有因此而消沉。他积极投身到家乡的建设中,在土改运动中表现出色,赢得了村民的信任。后来,他被推选为村长,带领村民们开荒种地,兴修水利,改善生活。他用自己的实际行动,弥补着过去的过错。曾经的红军军长,如今变成了田间地头的村官,这看似巨大的转变,却蕴含着人性的回归。他在为村民服务的过程中,找到了新的价值和意义。

岁月的沉淀:何处是归途

张涛的人生,跌宕起伏,充满了戏剧性。他曾是战场上叱咤风云的英雄,也曾是背叛信仰的逃兵。他经历了战争的残酷,也体验了人性的复杂。他的故事,引发了我们对历史与人性的深刻思考。在历史的洪流中,个人的选择往往显得微不足道,但正是这些看似微小的选择,最终塑造了我们的人生轨迹。

张涛被宽恕了,这是一种幸运。但他的人生,也充满了遗憾。他失去了战友,失去了信仰,也失去了那些本该属于他的荣誉。他的人生经历,给我们留下了哪些启示?信仰与生存,在历史长河中如何抉择?是坚守初心,还是随波逐流?

每个人心中都有不同的答案。

留言区等你,说说你的看法。你觉得张涛被宽恕是幸运还是悲哀? 如果你处在当时,你会如何选择?