在中国的科技行业,提到颠覆性的创新和突破,涩涩韵的名字总在耳边响起,——小米。就在不久之前,这家公司向公众宣布,他们的创始人雷军所领导的团队正在进行一个空前的计划:进入汽车市场。这个消息如同一颗重磅炸弹,不仅震动了业内,更迅速引发了社会的广泛讨论。有人怀疑小米的能力是否足以驾驭这一传统而复杂的行业,也有人热切期待这个科技公司的新尝试将带来什么样的变化。

不久前,随着长达数月的期待,小米的首款电动汽车SU7正式上市。在短短的28分钟内,SU7便收获了超过5万的订单,令人瞠目结舌。这样的成绩无疑是对传统汽车行业的巨头们一个响亮的耳光。他们也许会感到不安,因为一个原本被视为“门外汉”的科技企业,竟然能在这样短的时间里,以如此惊人的速度打入市场。小米用它的一系列逻辑推理和市场策略,向传统车企展示了何为跨界的真正可能。

小米的成功不仅仅是偶然,而是深思熟虑的结果。从定价策略到销售方式,从潜在消费者的心态到市场定位,小米的一切举措似乎都在告诫我们:科技领域的颠覆者所需具备的,不仅仅是技术实力,更包括对用户需求的深刻理解。小米的定价策略十分巧妙,SU7的基准价格为21.59万元,稍低于特斯拉的Model 3,同时也高于市面上同级国产电动车的价格。这一调整不仅让SU7在价格上占据了一席之地,更成功塑造了其“比特斯拉更值、比国产更高端”的形象。

的市场反应和用户反馈进一步验证了小米这一策略的成功。小米很快将手机领域的“饥饿营销”移植到了汽车市场,SU7的限量发售和排队购车的策略制造了稀缺感。消费者一旦感受到这种紧迫感,便会在参与中与品牌产生更强的情感联系。这种心理上的调动,巧妙地引导着消费者体验产品,进而转化成订单,形成良性的循环。

不仅仅在策略上小米汽车表现卓越,更在于它所反映的时代潮流。科技与生活的界限愈发模糊,消费者越来越向往能够提供全面科技体验的品牌。这种趋势的变化意味着,传统车企在竞争中面临着更严峻的挑战,品牌忠诚度正逐步让位于“科技体验忠诚度”。小米凭借在智能生态领域的积累,成功将手机用户转化为汽车潜在客户,形成了一种超越传统车企的竞争形式。

无论SU7的销量看似光鲜亮丽,小米汽车的发展路径并非一帆风顺。在市场的急速扩张背后,小米面临的挑战同样不容忽视。交付能力是一个不可回避的问题。作为产量巨大的汽车产品,交付一直是车企的重要考量因素,尤其是在供应链管理上。相比手机,汽车的供应链更加复杂,任何一个环节的问题都有可能导致交付延误。这种风险并非小米没有先例可循,当年蔚来汽车因交付问题而遭受口碑滑坡的教训,警示着每一个准备入局的企业。

质量问题和稳定性同样是重中之重。汽车是耐用消费品,消费者对质量的关注度远高于电子产品,尤其是在使用体验上,一点小问题都可能引发连锁反应。已经有用户对SU7出现的一些小问题进行了反馈,这无疑让小米的品控体系面临严峻考验。无论是系统卡顿还是装配工艺瑕疵,都可能在量产后暴露出更多问题,而这些都是小米不得不面对的考验。

在技术上,小米的智能驾驶技术也与行业佼佼者相差甚远。目前SU7搭载的Pilot系统仅达到L2+级别,这在日益激烈的智能驾驶竞争中显得不够出色。纵然雷军表示2024年将投入100亿元用于智能研发,但技术追赶需要时间,急于求成并不见得能成功。在智能化加速发展的今天,如何在较短的时间内缩小与竞争对手之间的差距,正是小米所面临的关键挑战。

除了技术创新,资金压力也是横亘在小米面前的一道坎。众所周知,造车是一项相对复杂且耗资巨大的项目,因此,如何维持资金流动与盈利成为了每家造车企业都必须过的考题。小米虽然财力雄厚,然而在保持手机业务创新的同时扩张汽车业务,无疑将造成巨大的现金流压力。在残酷的市场竞争环境中,盈利周期或许会比预期的更漫长。可以想象,市场并没有一味保障新入局者的权益,每一次磨难都有可能加速企业的向下滑落。

最根本的挑战在于组织的能力挣扎。从手机到汽车的跨界,不光只是产品的转变,更是一场管理能力的较量。如何有效整合两个截然不同的商业模式,并培育出能同时懂得科技与汽车的专业团队,是小米汽车的明天所必须面对的困难之处。

尽管小米面临重重挑战,但我们对其未来仍有三种可能的预测路径。最乐观的情境是小米汽车成为“生态赢家”,凭借庞大的用户基础和完整的智能生态,快速复制手机业务的成功。这种情况下,到2030年,小米有望跻身全球前十大电动车制造商,汽车业务在整体营收中的比重超过40%。

中性情境则可能是小米汽车成为“细分市场领导者”。在这个模式下,虽然小米在特定的价格区间和年轻消费群体中有可能建立稳固地位,但难以与特斯拉、蔚来等在高端市场直接竞争。汽车业务或许会成为小米的重要补充,但并不一定能成为核心增长点。

最悲观的情况则可能是小米汽车在激烈的竞争中迅速降温,终究成为“昙花一现”。品牌的风险不可忽视,尤其是在新鲜感消退和功能单一化的环境里,价格战的泥潭能够迅速吞噬任何一家企业。历史上,跨界造车失败的案例比比皆是,即便是如戴森和苹果这样的行业巨头,也未能逃脱这个梦碎的宿命。

无论小米未来如何发展,其尝试本身都为中国制造业带来了重要的启示。通过这次大胆的跨界进军,小米不仅仅是在复制其他企业的成功,他们宣告了一个新时代的到来。时代变化意味着商业形式也在转变,数字化与能源革命交织之下,传统行业的“重做”显得无比必要。小米汽车的背后,折射出的是从模式创新走向基础技术攻坚的深层逻辑。

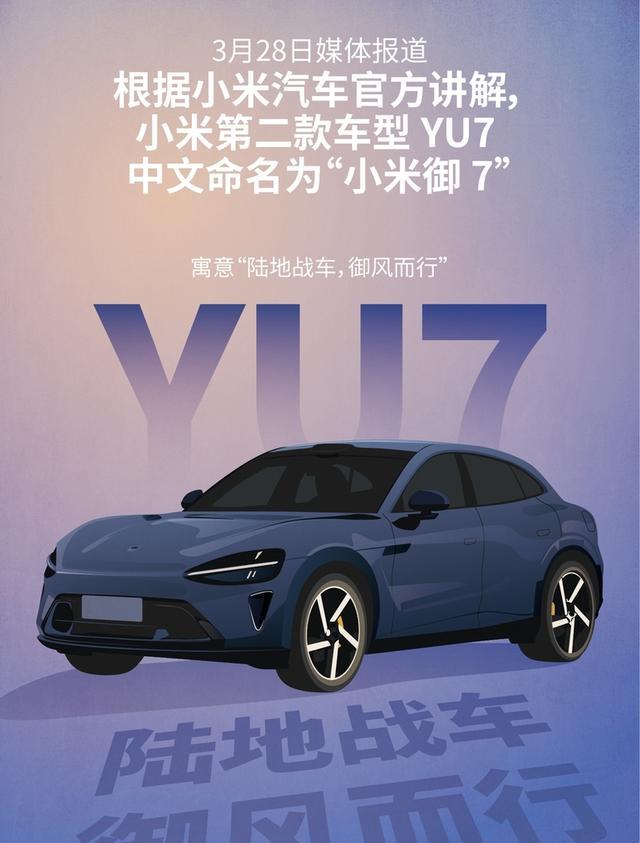

小米汽车的“组合拳”战略将决定其能否持续下去。随着YU7的即将发布,这一战略的清晰度愈加强烈。未来的考验将不仅仅是市场反应所激发的短期热潮,而是其是否能够在持久的竞争中维持动力。期待小米汽车从一纸计划书走向实际的用户期待,并在之后的市场迭代中,展现出所承载的美好前景。

小米入局汽车领域,无疑为消费者带来了更多的选择与想象,将进一步加速技术迭代和产品升级。这场跨界冒险的意义深远而复杂,未来的胜利者是谁,尚未可知,但可以肯定的是,市场规则正因为这一尝试而悄然变化。正如雷军所言:“站在风口上,猪能飞起来”,但飞的过程绝非仅凭一时机遇。蔚来、高合、乃至小鹏等赛道上的佼佼者都在默默观察与应对,未来的汽车产业将因小米的加入而更加繁荣与激烈。

历史发展从未对任何一家企业温柔以待,只有不断学习与适应,才能在变化的浪潮中立足。小米汽车的每一步都在考验着他们的决策、执行与变化的能力,未来的市场舞台正等待着这家科技巨头向世人展示它的真正实力。