“美国的空气真是太清新了,甜得像奢侈品!”

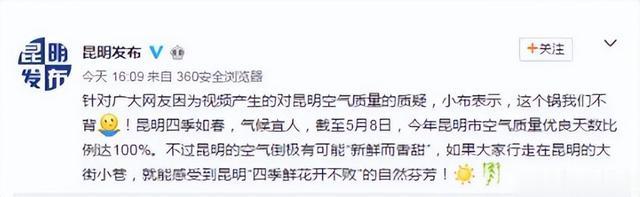

2017年,美国马里兰大学的毕业典礼上,一位中国留学生满脸谄媚的对美国极尽吹捧,一边说美国空气是香甜的,一边贬低自己的家乡昆明,说在昆明雾霾重的不戴五层口罩不敢出门。

或许她以为凭这番阿谀奉承的话,能在美国混得风生水起呢,结果遭遇了现世报,在美国被驱逐后,又遭遇韩国的拒绝,现在甚至到了不敢回家的地步!

这位中国本土出生的人,为何逐渐走向极端?如今的她又混成了什么样子?

杨舒平现状

杨舒平现状可是对于美国人来说,天天吹美国的人多了去了,多杨舒平一个不多,她又不是什么尖端人才,杨舒平的利用价值恐怕也仅限于黑一下中国,给中国人添点堵了。

但是很显然,杨舒平根本没意识到这一点,她还以为只要反华投美,美国人就会欣然接受,但现实是美国人在利用完她之后,发现她身上没有其他价值后便弃之如敝履。

硕士毕业后,杨舒平怀揣着名校光环,向美国各大跨国公司投递简历,满心期待能开启理想的职业生涯。可她没想到,许多跨国公司看重在华业务,一看到她的名字,知晓她曾发表过抹黑中国的言论,便直接拒绝了她的申请。

走投无路的杨舒平,将目光转向韩国,期望能在那里寻得一线生机,可现实再次让她失望,韩国同样受疫情影响,经济形势严峻,就业市场竞争激烈。杨舒平在韩国四处求职,均以失败告终,只能长期居家隔离,靠着此前的积蓄勉强度日。

父母见状劝她回国寻求发展机会,但此时的她已经成了中国人的公敌,甚至连央视都点名批评,将其列为崇洋媚外的典型代表,杨舒平不想回国,或者说不敢回国。但此时已经走投无路的她也没了其他选择,最终,在国外生活困难的杨舒平整理了破旧的行李,踏上了返回祖国的航班。

抵达祖国后,每日生活如同过街老鼠,不敢出门,深怕遭遇他人的骚扰或是冷漠对待。

忘恩负义的开端

忘恩负义的开端杨舒平之所以会走上这条不归路,其实和她的成长经历息息相关,1993年,杨舒平出生在云南昆明一个美丽的小镇,父母都是公务员,家境富裕。不过,物质上的优越并不能代替精神上的关爱,父母工作繁忙,陪伴她的时间很少。

不过杨舒平确实很有学习天赋,父母发现这一点后,3岁的时候就给他报了英语补习班,但是杨舒平父母只关心语言,却不去教她中国与美国的区别,更没有让孩子记住他是中国人,他是炎黄子孙的后代。

到了高中时,不缺钱的杨舒平父母已经着手准备,杨舒平出国留学的事宜,此时的杨舒平也对美国充满了向往,成为美国人在已经占据了杨舒平的内心。

初来乍到美国,杨舒平就像进入了一个全新的世界,文化差异和人际关系都让她感到无所适从。她可能感到自己与周围环境格格不入,同学私下叫她“黄皮佬”更让她感到难堪,渴望融入美国社会的心情也越发强烈。

为了更快融入新环境,找到归属感,杨舒平努力迎合美国人的想法,甚至不惜改变自己对祖国的看法。历史系教授陆道逵经常在课堂上批评中国,可能加深了杨舒平的认知偏差,让她开始盲目崇拜西方文化。

为了讨好教授,获得认同,她积极赞同教授的观点,甚至主动批评自己的祖国,不知不觉中迷失了自我。

发表逆天言论

发表逆天言论2017年,杨舒平从马里兰大学毕业,还作为优秀学生上台讲了话。但她讲的东西,一下子让她成了大家议论的焦点。她是这样说的:

五年前,我刚从中国来的时候,手头备了五个口罩。下了飞机,一出达拉斯机场大厅,我本来想戴上口罩,但吸了第一口美国的空气后,我就把口罩给揣兜里了。这里的空气真叫一个清新,还带着甜味,感觉特别奢侈,我挺吃惊的。

我在中国的一个城市长大,那时候出门不戴口罩就得生病,习惯了。可在机场吸到这口空气的时候,我突然觉得特别自在。眼镜上不再因为呼气起雾,呼吸也顺畅了,心里头那股压抑劲儿也没了。每次呼吸都让我觉得痛快。现在站在这儿,我还是会时不时地想起那时候的那种自在感觉。

杨舒平又表示,她觉得美国的政治制度简直棒极了,是那种能最大程度保护大家权利和自由的资产阶级民主制。在她看来,好像只有美国人才能真正活得逍遥自在,其他国家的人嘛,总是这儿那儿的各种限制,根本谈不上什么绝对的自由。

结语

结语杨舒平事件不仅仅是网上热闹一阵就过去了,它更像一面镜子,照出了社会里一些更深的问题。这件事让大家开始认真思考教育、文化和价值观这些重要的事情。

那么,我们该怎样培养年轻人的爱国心和对我们自己文化的自信心呢?

同时,我们又该如何引导那些在国外读书的孩子们,让他们能正确地看待中国和外国文化的差异,而不是简单地觉得哪个更好或者更差?怎样才能让我们的社会心态更加健康、更加理性呢?这些问题都需要我们认真思考和解决。

杨舒平的经历是个教训,告诉我们个人发展不能靠贬低自己的国家。真正的成功,不只是个人赚了多少,更要看为社会和国家做了什么。

一个人如果对自己民族的文化都不认同、不自信,就算变得有钱,也很难得到真正的快乐和尊重。这样的人就好比无根之木,无源之水,没有了精神的寄托,即使生活富足,内心也会空虚,难以获得真正的归属感和幸福感。

您认为杨舒平事件带给我们哪些启示?欢迎在评论区留言讨论!