1924年夏天7月份,在法国学习的周恩来接到国内中央的通知,就立马回国了。但他那时候的女朋友张若名,却做了个决定,不跟着搞革命了,她打算专心读书。这么一来,大家以前都觉得特别般配的两个人,就走上了不同的路。

31年过去后,张若名成了咱们中国头一个去法国留学并取得博士学位的女性,后来她回到云南大学,当上了中文系的教授。

周总理和邓颖超那经历过生死考验的革命爱情,被传为佳话。多年后重逢,他们早已在各自的道路上走得很远了。

【志同且道合,革命结情谊】

张若名,小名叫砚庄,1902年2月23日那天,他在河北清苑一个有文化的家庭里来到了这个世界。他出生在一个书卷气浓厚的家庭,家里人都爱读书写字。

她爷爷据说是清苑的大富豪,这有钱的家庭背景让她有了读书的机会。而且张若名从小就特别聪明,上学时特别努力,成绩总是特别好。到了1916年,14岁的张若名因为成绩出色,考上了直隶第一女子师范学校。

一股全新的力量,跟老旧时代完全不同,已经涌到了每个有志青年的眼前;新时代的气息也已吹到她们身旁,就等着她们去经历那些起起伏伏,像一幅幅画慢慢呈现出来。

张若名家里本来挺有钱,但她老爸在她还很小的时候,就找了个小老婆,把原配妈妈晾在了一边。从那以后,她妈妈在家里过得特别不容易,张若名每次看到都心疼得不行。这种对旧社会的不公平,就像一颗种子,悄悄在她心里扎了根,就等着哪天能爆发出来。

1919年,五四运动一闹起来,张若名心里的革命火就彻底被点着了。打那以后,她就一门心思扑在学生运动上,带着好多有志青年一起投身革命,邓颖超也是其中一个。

那一年,张若名牵头搞了个天津女界爱国团体,大家一致推选她当上了“评议头头”。她作为代表,忙前忙后参加了不少活动。而且,她还三次代表天津跑到北京,去请愿反对“巴黎和会”签字的事儿。

就在那时候,一个气质非凡、眼光独到的男人闯入了张若名的生活,他正是那时候天津学术界的头面人物周恩来。两人一见面,就像是老朋友重逢一样,“初见却似久别重逢”,因为他们有着相同的革命理念,革命热情也一样高涨,很快就走到了一起。

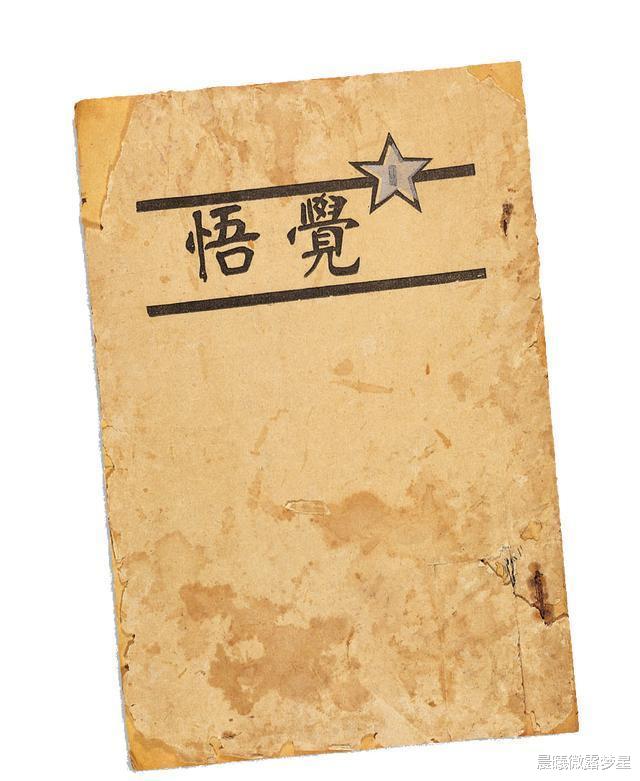

张若名在《觉悟》杂志里,写了篇叫《“冲在前”的姑娘》的文章,笔名是“衫六”。她在里头大声疾呼:“女同胞们,想解放就得自己动手,别傻等着别人来救你。”她这话就像一把把锋利的银针,把罩在女人们头上的封建大网给刺破了,让当时好多还懵懵懂懂的女性突然醒了过来。

她站出来反对那些迷信和封建的老观念,觉得得把男女心里头的不平等给彻底去掉,想让女性的思想得到解放,并为女性的权利据理力争。她写的文章,不光是给咱中国很多有文化的女性说了话,还让大家看到新时代女性跟着时代走,追求自己自由的那股子坚韧和决心。

1920年1月份,一群心里憋屈得慌的学生们,因为看到请愿的代表被天津那些反动军警给抓了,一个个都坐不住了。周恩来、张若名他们几个赶紧碰了头,商量来商量去,最后决定搞一场更大的请愿示威,想方设法把被抓的代表们给救出来。

周恩来和张若名等人领头,游行队伍情绪高涨。但一到省署大门,他们的热情就被棍棒无情打击,结果周恩来、张若名、郭隆真、于方舟这四位领头人都被抓进了监狱。

这半年的牢狱生活可真是煎熬,等大家出来后,全都被学校给踢出去了。在牢里的日子可不好过,不过有那么几个有抱负的年轻人,在那六个月里头,老是在聊以后的国家、民族大事,一起琢磨将来的路该怎么走,有啥好办法。

周恩来和张若名都觉得,靠改革和游行是救不了国家的,革命才是唯一的办法。他们俩想法一致,这为以后他们感情的加深打下了基础。

听知情人士讲,打那以后,他俩心里就有了对方,但那时候,他俩都信奉单身主义,所以只是互相看着顺眼。说实话,论才华、长相,他俩都是顶尖儿的,配在一起那真是再合适不过了。

张若名出狱后,在天津没了落脚处,只好先回老家当起了老师,但她心里一直琢磨着怎么出国。她爸妈知道女儿被抓进监狱,还被学校踢了出来,对她的学业是彻底失望了,不让她再掺和那些活动,干脆让她老实待在家,准备嫁人。

要是见识过自由的甜美,谁还会愿意被封建的枷锁困住。受到革命思想影响的张若名,做了个让人震惊的选择:她铁了心要加入革命,还报了育德中学的留法班,打算去法国深造。这个决定可把她老爸气坏了,第二天他就发了报纸,说要跟她断绝父女关系,以后她的生活费、学费啥的,他都不管了。

那时候的她压根没想到,这个选择不光会让她的以后大变样,还会让她在法国和周恩来结下不解之缘。

【昔日恋人,分手仍是挚友】

1920年11月的时候,张若名跟周恩来、郭隆真他们一块儿上了船,从上海出发去法国。这一帮年轻人啊,心里都装着救国家、救百姓的大愿望,就这么踏上了去法国的旅程。他们就像是一颗颗刚开始发亮的新星,以后肯定会给革命指条明路,让革命的道路越走越宽。

1921年春天,那是他们刚到法国的头一年。为了把法语学好,几个人就拉拢了不少在法国的华人,一块儿搞了个法语学习小分队。小分队里,大家说好了要互相帮忙,一块儿提升法语水平。

第二年夏天,在浪漫的法国巴黎,周恩来、李富春他们一帮人搞了个组织,叫中国少年共产党。就在那一年,张若名也提出申请,想加入这个党,并且很快就得到了批准。张若名作为少共最早的一批成员,给自己起了个代号叫“一蜂”,然后他就和周恩来他们一起干革命了。

张若名特别有语言才能,短短不到三年,她就能轻松看懂法文的马克思主义原著,翻译得也相当准确。组织上特别看重她的法语水平,经常让她去讲共产主义研究的内容。而且,因为她法语说得好,又是女性,不容易被人注意,所以组织给了她个重要又秘密的任务,那就是跟法国共产党暗中联系。

那时候的法国,法共成员被视为搞红色革命的人。法国政府紧盯着留学生和法共的人,一旦瞅见有嫌疑的,就会立马把人赶走或者盯上。

这一年,周恩来和张若名本该过得特别美满,两人都年轻有活力,在法兰西这片远离故乡的土地上,他们相互依靠,共同前进。在那个地方,自由恋爱蔚然成风,他们的心里怎能不泛起涟漪呢?但这对被大家普遍看好的情侣,在感情最深厚的时候,却遇到了变故,而带来这个变故的,正是当时的中央局委员蔡和森。

“宁可不拆庙,也别伤和气”,这是老百姓常挂在嘴边的一句话,但在革命者看来,这观念可得换个角度想。说起来,周总理那时候因为沉浸在爱情的幸福里,工作进度慢了下来,学习也没以前那么专心了。

那时候,蔡和森是周恩来特别敬重的大哥。他看到周恩来谈恋爱后的变化,心里头明白,这样下去可不行,毕竟周恩来是个革命者。于是,蔡和森认真地跟周恩来说:“你得把心思从儿女情长上收回来。真正的革命家,眼光得时刻盯着那些受苦受难的老百姓。”

周恩来心里一直装着革命,当他听完哥哥蔡和森的一番话后,就像是突然间醒悟了一样,对自己谈恋爱以来的所作所为感到非常后悔。就是从那一刻起,他开始认真琢磨起自己和张若名之间的关系,并且下定决心,要把革命事业放在第一位。从那以后,他一直坚守着这个信念:身为无产阶级革命者,他们的爱情也得围绕着革命,为革命奉献自己的一生。

说到这事儿,张若名心里其实也挺关心国家的,但她还是有些担心。不管她当时做决定时遇到了啥情况,心里有多挣扎,最终她还是选了继续学业,没走上革命这条路。

他们的爱情就这样走到了尽头,但这个决定只意味着两人不再相爱,他们仍然是并肩作战的伙伴和好朋友。他们一起为未来打拼、奋斗的日子,会一直留在心底,不会被忘掉。

张若名为啥宁肯跟家里人和亲戚断绝来往,也不肯放弃革命呢?从现有的那点资料来看,这事儿得从一场挺平常的追悼会说起。

1924年1月21日,列宁去世了,那时候他们已经在法国待了四年。为了纪念这位伟大的人物,法国共产党里昂的分支想搞个追悼会。但那时候的法国啊,局势可紧张了,法国政府不让外国共产党员掺和进来。

但共青团的主要头头儿非得冒险一把,非得让张若名去大会上露个脸说几句。张若名一看这架势,也没退缩,硬着头皮就上了。结果呢,她差点儿被政府给撵出国门,而且从那以后,法国的秘密警察就跟盯上她似的,天天跟着她、查她,搞得她日子和学习都乱成一锅粥,特别不容易。

那时候,因为她的家庭背景,她老是得接受少共组织里的各种审查。里里外外都是麻烦,让她特别苦恼。最后,她做出了个影响自己一辈子的决定,那就是申请退出共产党。

她心里明白,自己已经没法再给组织出啥大力了,而且心里挺不是滋味的,还觉得挺对不起大家的。她清楚,这世上得有人像她以前那样,去带着社会往前走,搞改革。但现在,她觉得自己干不动了。她想从心里头找点力量,结果却发现全是失落。

这世上好多事儿都能变,但唯独出生的家庭没法挑也没法改。她心里头清楚得很,可她还是决定跟爸妈家族划清界限,离开老家,漂洋过海去追求自己心里头的那个信念。

她觉得自己没做错啥,但碰到敌人时就因为家世背景,在党内老是被查来查去,心里挺憋屈和不爽的。而且那时候,她已经被政府盯上了,短时间内也没法给组织帮忙了。想来想去,她觉得还是退出党组织,留在法国好好读书比较实际。

虽然她觉得这样做既能保护自己,又能让她学成回国后用知识报效祖国。但那时候,周恩来已经下定决心要为国家的未来努力,决定一辈子都投身于马克思主义事业。他想要的伴侣,一定是和他想法一样,能一起面对各种困难挑战的战友。

1924年那会儿,周恩来和张若名决定各走各的路了。跟现在有些人觉得分手后就得彻底断绝联系、互不干涉不同,他俩虽然不再是情侣,但过去一块儿经历的事儿并没白费。在以后的日子里,他们还是铁哥们儿和并肩作战的伙伴。

这次,张若名决定离开“少共”,不再参与政治,转而全心投入学术研究。这个选择,不仅让她和周恩来在革命之路上走上了不同的道路,也为她后来的晚年生活带来了不少波折。

从1919年到1924年期间,周恩来和张若名这些满怀理想的年轻人,一块儿跟帝国主义和封建势力作斗争,一块儿为了找到救国的正确道路拼命努力。他们就像亲兄弟一样并肩作战,那份深厚的战斗友谊,多少年都忘不了。

【辉煌人生终落幕,故人已不再】

这位年轻有为的女博士,从没想过自己的人生结局,既不是被孩子们围在身边,在病房里静静离去,也不是在热血沸腾的争斗中画上句号。她的一生,更像是被轻轻一掷,化作了江水中一颗不起眼的小石头,沉入了冰冷的河底。

她这辈子跟那个时代的好多人一样,被新思想和老观念搅和得不行,得做好多难选的选择。她经历了好多起起伏伏,最后这些个人的故事都流进了时代的大河里,合着大家一起写成了那本叫“近代史”的大书。

尽管她最终放下了曾经拼命追求的革命理想,转而通过学业来换取自由和安稳,但这个选择让她心里挺不是滋味的,总觉得有点对不起自己过去的信念。

为了填补政治之路的缺失,她一门心思扑在了学习上,到1930年,她成功拿到了博士学位,成了咱们国家第一个在法国拿到学位的女博士,也是头一个从法国学成回来的女博士。

她知道自己以前走错了路,但她相信,以后还会有很多新机会在等着她。她打算在学业上拼一把,争取更好的成绩,而且生活中,她也会继续坚持公平和真实。她一直认为,只要心里有爱,就能打造出一个属于自己的精彩人生。

她心里那股想要改变的劲头一直都很足。一年后,张若名和她老公杨堃一起回到了国内。这对在法国拿到博士学位的夫妻,终于回到了祖国。他们打定主意,要用自己学到的知识,一辈子为把祖国建设得更美好而努力。

1955年的时候,周总理在云南路过,顺便在昆明歇了歇脚。那时候,他巧遇了多年未见的老朋友张若名,张若名和她老公杨堃一块来的。在昆明,他们三个聊得特别投机,一直聊了五个小时,中午还一块儿吃了顿饭。

好多年没见了,周恩来一见到张若名,就开口说:“张若名啊,真是久违了。”然后,他还特地跟张若名和杨堃说了,邓颖超让他们问好。简单聊了几句后,他们谈了好长时间。快聊完的时候,周恩来忽然问张若名两口子,想不想去北京当老师?

张若名和杨堃回国后,确实在北京逗留了一阵子,不过那段时间对他们来说,真的不算愉快。所以他们找了个理由推辞了,周恩来见状也没再多问,大家就这么分别了。从那以后,张若名就再也没见过周恩来。

真挺有意思的,张若名两口子跟周恩来见过面后,没俩月,北大又给张若名和杨堃发了邀请,说特别想让他们去北大文学院当老师。但这回,他们俩还是跟上次一样,礼貌地谢绝了。从那以后,他们就留在了云南,没离开过。

生活不是梦幻泡影,过去的事儿也不会说没就没了。想当年,咱们四个人一块儿去法国,一块儿谈天说地聊未来,现在啊,就只剩下咱俩了。

事情还没完,喜怒哀乐还在继续上演。转眼一年过去,张若名摊上事儿了,因为她的家庭背景和早年在法国退出共产党的事情,学校组织开始调查她。而就在四个月前,她还满怀激情地递交了入党申请书,一心想要成为党员,这事儿对她打击可不小。

不过,张若名心里坦荡荡,她把在法国的经历一五一十地说了出来。但可惜时间太久远,早就没法找到人来给她证实了,所以她说的话,压根没人信。

周总理后来才得知那件事情,他知道后,马上就站出来替张若名说话,说她根本没有退党。因为那时候她参加的那个,跟现在大家说的“党”不是一回事。但这么说了也没用。刚好那时候,张若名收到了她儿子杨在道写来的信。

在信里头,杨在道对自己眼下的生活和工作挺有意见的,字里行间透着一股子不满。张若名看出儿子想法有点走偏,琢磨了好久,最后还是决定跟组织说一声,得把儿子的思想给掰正了。

没过几天,杨在道就被送去劳动改造了,这一走就是二十二年。直到张若名临终,她都没能再见到儿子一面。

1958年的时候,56岁的张若名自个儿离开了云南大学。那天早上,她迎着晨光,一步步走到了昆明城外静静流淌的盘龙江边,就这样走完了她那充满波折的一生。

【结语】

过了几年,杨堃终于成为了一名党员,他把对已故妻子的深厚感情,也一并带进了党组织里。

多年后,一个偶然的机会,邓颖超提到了张若名,还有她和周恩来以及革命的那些事儿。这么一来,“中国第一留法女博士”张若名这个名字,又重新回到了大家的视野里。通过她的故事,我们能感受到那个时代的风云变幻。