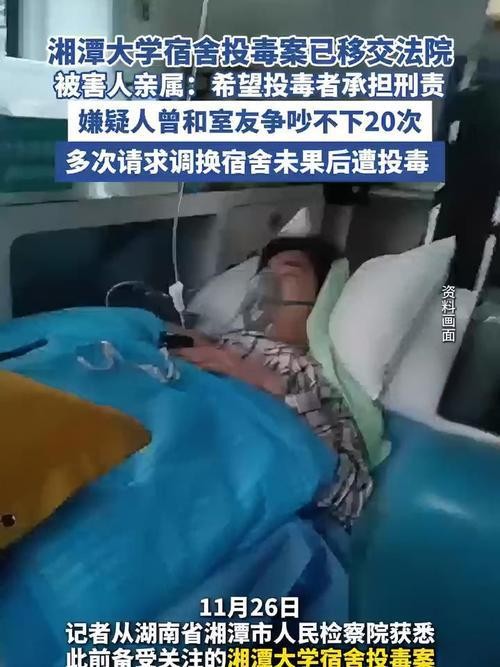

2024 年 4 月 13 日,湘潭大学研究生张同学的生命永远停在了 25 岁。谁能想到,夺走他年轻生命的,竟是同住一个屋檐下的室友周立人 —— 那个平时看起来文质彬彬、本科读生物制药的高材生。

说起来真是让人脊背发凉:早在半年前,周立人就开始在网上偷偷下载秋水仙碱的资料。这种原本用于治疗痛风、甚至在抗癌研究中都有重要作用的化学物质,在他眼里却成了报复的工具。他悄悄把白色粉末藏进衣柜最深处,像猎人等待猎物一样,等着室友打开那罐共用的麦片。

导火索不过是些日常琐事:作息时间对不上、卫生习惯合不来、偶尔的言语冲突…… 这些在大学生活里再常见不过的摩擦,在周立人心里却像滴进热油的水珠,噼里啪啦炸开。直到听说室友要申请换宿舍,他心里的怨气像滚雪球一样越堆越大,最后彻底钻进了牛角尖 —— 既然你们想赶我走,那就永远别想摆脱我。

4 月 3 日那天,他把致命粉末撒进麦片罐的瞬间,一定觉得自己 “算无遗策”:专业知识带来的自信,让他以为能骗过所有人。可他不知道,当第一勺掺毒麦片送进张同学嘴里时,他亲手剪断了自己人生的所有可能。

二、高学历为何养出 “精致的杀人犯”?这起案件最让人痛心的,是凶手对知识的扭曲利用。秋水仙碱的毒性、代谢原理、致死剂量,这些本该用在实验室造福人类的学问,却被用来计算如何让室友 “死得慢一点”“不被轻易发现”。当高等教育培养出的专业能力,失去了道德的锚点,就像脱缰的野马,只会在歧路上狂奔。

高校里有个残酷的现实:太多老师只关心 “课题有没有成果”,太少人过问 “学生心里有没有疙瘩”。周立人不是没有露出过异常:长期独来独往、脾气越来越暴躁、甚至在社交平台发过 “活着真没意思” 的感慨。但在 “研究生要专注科研” 的氛围里,这些信号都被当成了 “压力大而已”,没人真正拉他一把。

更值得深思的是,当冲突发生时,我们的教育体系似乎缺乏教学生 “好好吵架” 的能力。宿舍矛盾不是第一天出现,可从宿管到辅导员,往往只会说 “大家各退一步”,却没教会学生:如何在不伤害对方的前提下表达不满?如何在被拒绝时控制愤怒?这些比解微积分更重要的 “人生课题”,反而成了教育的盲区。

三、校园安全不能只靠 “事后算账”这两年高校投毒案频发,暴露出一个关键问题:我们总在 “亡羊补牢”,却没做好 “未雨绸缪”。

宿舍分配该醒醒了! 现在大部分学校还是随机分宿舍,就像开盲盒一样把不同性格、习惯的学生凑在一起。欧美很多大学会让学生填写 “生活习惯问卷”,从作息时间到社交偏好都详细记录,再用算法匹配 “合得来” 的室友。咱们不妨也试试:让 “夜猫子” 和 “早起党” 住对门,让 “洁癖患者” 和 “不拘小节派” 做邻居,矛盾自然少一半。

心理干预要 “看得见摸得着”! 别再让心理咨询室变成摆设了。某 985 高校的真实数据:全校 3 万学生,专职心理老师只有 6 个,预约一次咨询得等半个月。建议每个班级设 “心理委员”,由受过培训的学生担任,第一时间发现同学的异常;辅导员定期和学生 “下午茶谈心”,用轻松的方式打开话匣子,比盯着表格写 “心理健康报告” 有用多了。

法律教育要 “扎心” 才能 “走心”! 周立人被抓后还在狡辩 “只是想让他们生病搬出去”,可见他根本没意识到投毒就是杀人未遂。与其让学生死记硬背《刑法》条文,不如带他们去旁听真实庭审,看看受害者家属的眼泪,听听法官宣判时的威严。让他们知道:法律不是书本上的文字,而是触碰底线后再也回不了头的深渊。

四、当 “培养人才” 变成 “培养危险品”这几年 “高知犯罪” 越来越多:博士泼硫酸、学霸制毒、留学生投毒…… 每次看到这样的新闻,我们都该问一句:教育到底哪里出错了?

家长总说 “只要考上好大学就万事大吉”,却忘了教孩子:比成绩更重要的,是学会尊重生命;比学历更珍贵的,是拥有健康的心态。有个妈妈的做法特别值得借鉴:她每周都和孩子聊 “情绪日记”,今天和同学吵架了怎么处理的?遇到不公平的事怎么想的?在潜移默化中,让孩子学会和负面情绪和解。

社会舆论也该醒醒了:别再把 “高智商” 和 “高素质” 划等号。当某平台出现 “凶手只是太压抑了” 这样的评论时,我们必须坚决反驳:压抑不是犯罪的借口,任何理由都不能成为剥夺他人生命的理由。真正的高素质,是哪怕自己身处深渊,也绝不拖别人下水。

五、我们该如何守护下一代?这起案件终审判决死刑时,很多人说 “大快人心”,但我更希望看到的是 “不再发生”。

或许可以试试这些办法:

给大学宿舍装 “安全盲盒”:每个宿舍标配密封储物盒、带锁的药品柜,从硬件上减少投毒可能;

开一门 “冲突管理” 必修课:教学生用 “我观察到… 我感到… 我希望…” 的句式沟通,代替指责和冷战;

让毕业生写 “道德承诺书”:就像医生要宣誓希波克拉底誓言,让每个走出校园的学生都明白:知识的力量,绝不能用在伤害他人上。

最后想起《人民日报》的一句话:“教育的终极目标,不是培养会考试的机器,而是培养‘大写的人’。”

当我们的孩子在实验室研究秋水仙碱时,希望他们首先想到的是 “如何用它治病”,而不是 “如何用它杀人”。这,才是教育该有的样子。

愿所有校园里的麦片罐,永远装着阳光和早餐,而不是阴谋与毒药。