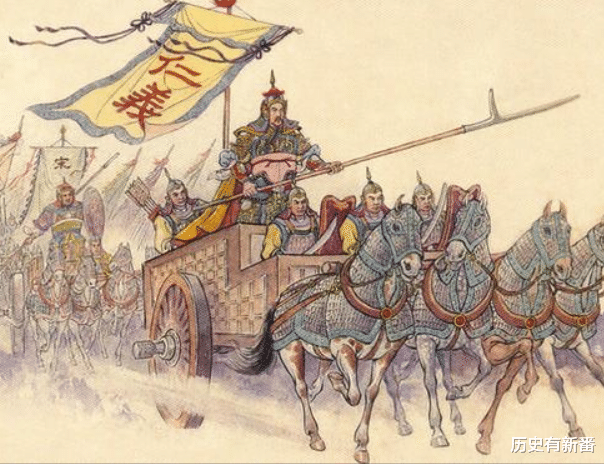

春秋时期,晋文公与宋襄公都以“仁义”立身,结局却天差地别。晋文公流亡19年终成霸主,宋襄公却因“泓水之战”沦为笑柄。看似矛盾的结局,实则是两人对“道德”本质理解的巨大差异。

齐桓公的案例更让人大跌眼镜——这位霸主沉迷打猎、酗酒、好色,甚至不顾伦常。当管仲被问及“三大癖好是否误国”时,他竟回答:“无妨。”最终,齐桓公不仅稳坐霸主之位,还开创了“尊王攘夷”的时代格局。这不禁让人困惑:道德与功业,究竟是何关系?

晋文公的答案藏在封赏标准中:“导我以仁义者受上赏。”表面看是推崇道德,实则暗藏玄机。他曾目睹宋襄公的悲剧:泓水之战时,楚军渡河未稳,宋军将领建议半渡而击,宋襄公却以“不仁”为由拒绝;楚军列阵未毕,部下再劝突袭,他仍坚持“仁义之师不乘人之危”。最终宋军惨败,襄公重伤身亡。重耳深知,宋襄公的“仁”是教条化的自我感动,而真正的“道德”需服务于现实利益。

晋文公的“仁义”实为战略工具。他流亡期间,刻意笼络人心:对卫国农夫赠玉示诚,对楚成王承诺“退避三舍”。这些行为看似高尚,实为精准的利益计算——卫国农夫后来助他脱困,楚成王的轻敌更让城濮之战大胜。反观宋襄公,他扣押滕国国君、虐杀鄫国首领,自诩“替天行道”,却因损害诸侯利益被楚成王以“干涉内政”罪名俘虏。同一行为,在盟友眼中是“仁义”,在敌人口中却是“暴行”。道德的评价标准,终究取决于立场。

齐桓公的成功则印证了另一条铁律:成大事者不拘小节。他纵情享乐,却将国政全权交予管仲。管仲推行“盐铁专营”,用经济手段凝聚国力;以“尊王”之名联合诸侯,用政治口号掩盖扩张野心。齐桓公的“缺德”与管仲的“务实”,恰好构成互补——道德可以成为旗帜,但绝不能束缚手脚。

历史反复证明,“道德”的本质是利益的分配艺术。晋文公奖励“导我以仁义”者,实为鼓励谋士帮他塑造“得道多助”的形象;宋襄公空谈“仁者无敌”,却未意识到“无敌”的前提是拥有足够支持者。泓水之战中,他对楚军“仁慈”,却让宋国士兵寒心。当士兵不愿死战,“仁者”自然难逃败局。楚成王虽背负“绑架君主”的骂名,但因给楚国带来扩张利益,反而赢得“成”这一美谥。

三人的故事给现代人深刻启示:盲目追求道德完美易成枷锁,而将道德转化为战略资源方能制胜。职场中,空谈情怀不如用实际利益凝聚团队;商战中,抢占道德高地往往比产品本身更具传播力。正如古语所言:“大道至简,唯利者久。”——真正的智慧,在于看清道德背后的得失博弈。