前同事的马尔代夫vlog里,香槟泡沫映着游艇甲板的光,配文写着“感谢努力的自己”。而自己...刚还完房贷的银行卡余额:三位数!!!这种对比像一根刺,扎进无数打工人的心里。但鲜少有人意识到:朋友圈的财富表演和你的真实生活,本就是两条平行线。就像日本经营之圣稻盛和夫说的:“我不攀附富人,因为他们的钱不会分我;也不轻视穷人,因为他们不需要我的施舍。”

那些九宫格里的游艇、黑卡、私人飞机,不过是财富的“高光切片”。镜头外的真相可能是:

为签下大单喝到胃出血的中年高管;

家族信托里被冻结的亲情;

凌晨时分还在回邮件的“时间穷人”。

人类对财富的判断存在**“显性资产迷恋症”**——我们只关注看得见的房、车、奢侈品,却自动忽略背后的健康损耗、情感真空和时间黑洞,就像哲学家叔本华的精辟比喻:“财富如海水,越喝越渴。”

《纳瓦尔宝典》颠覆了传统认知:“真正的财富,是睡着觉也能自动增值的东西。” 比如:

知识版权:一位插画师将作品制成NFT,年收入翻倍;

抗通胀技能:程序员转型AI提示词工程师,时薪从300元涨至2000元;

可持续模式:奶茶店老板用会员裂变系统,躺着赚分店收益。与其羡慕别人的银行余额,不如像热带雨林的榕树一样,把根系扎进自己的领域——风雨再大也撼动不了你。

当社会用房产证和年薪给人贴标签时,试试这套“反内耗公式”:

给时间贴价签

计算时薪:若月薪1万/月工作176小时,时薪≈56.8元;

拒绝“标签税”:为买2万的包加班352小时?等于用半年生命换一个Logo。

列一张“隐形富豪清单”

健康(无价)、手艺(能变现)、靠谱朋友(人脉金矿)……

90%的人列完会发现:自己早就是“千万富翁”。

算一笔“幸福ROI”

30元的精品咖啡带来3小时愉悦=每小时10元;

3000元的网红餐厅打卡,发完朋友圈就空虚=性价比趋近于零。

写在最后:

比赚钱更重要的两堂人生课

那些活得通透的人,早就看透财富的本质:

财富≠能力

巴菲特91%的财富是60岁后获得,时间才是终极杠杆;

贫穷≠失败

孔子两千年前就警告:“不义之富贵,于我如浮云。”在短视频鼓吹“一夜暴富”的今天,清醒本身就是稀缺资产。

在自己的剧本里,做生活的主角

当你撕掉别人给的“财富评分表”,会发现:

楼下早餐摊的油条豆浆,比米其林的分子料理更暖胃;

每月定投500元指数基金,比跟风炒币更踏实;

给爸妈换的新空调,比朋友圈晒的爱马仕更让人心安。正如《反脆弱》所揭示的:“真正的奢侈,是拥有对生活的掌控感。”

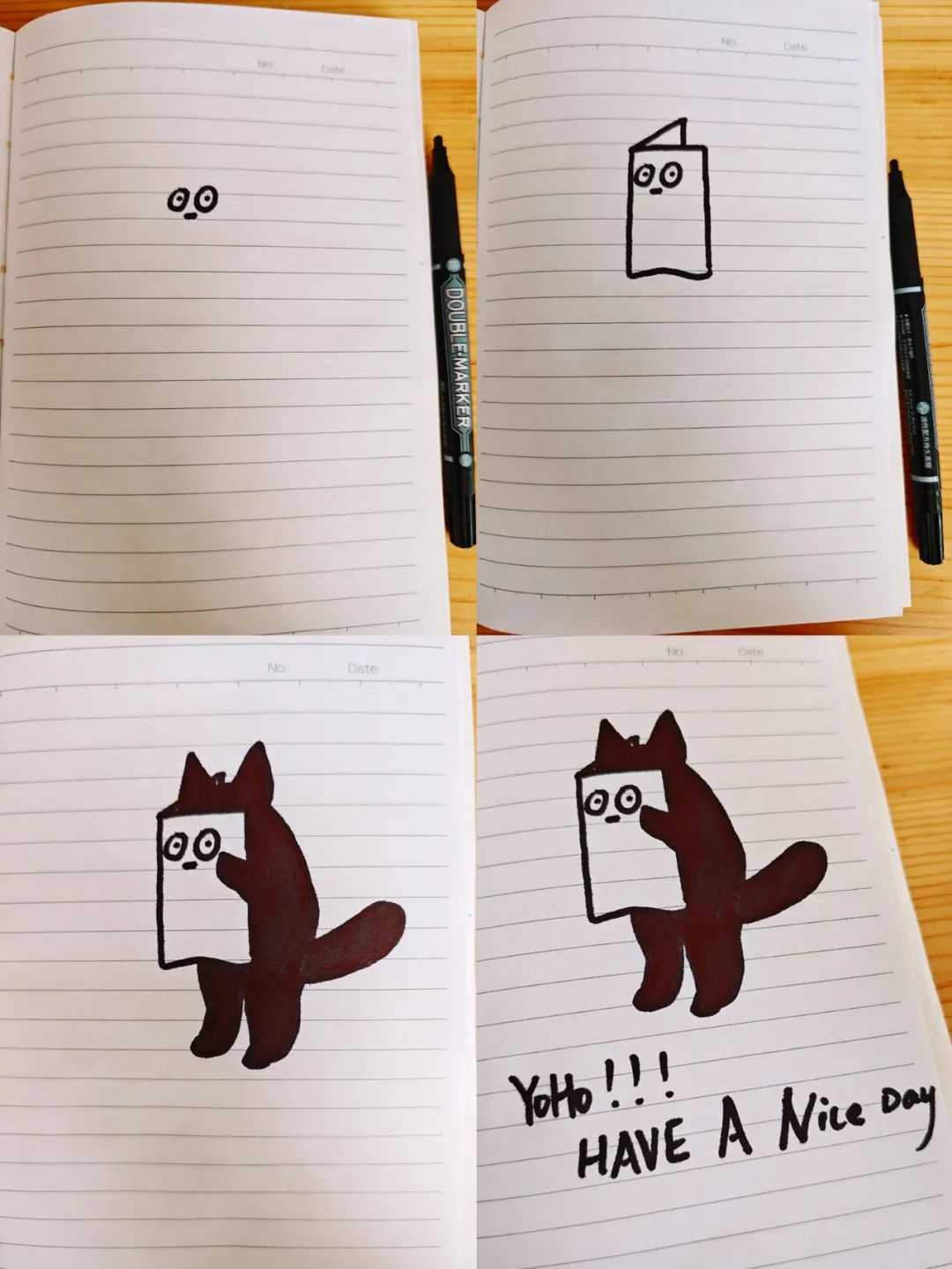

每日简笔画分享

你的每个【点赞👍🏻】和【在看】

我都当做了喜欢❤️