【前言】

1949年,我国各地相继解放。经多方协作,北平实现和平解放。

傅作义是关键人物,曾犹豫不决,但最终选择和平起义。起义工作复杂,除他之外,其麾下两位兵团司令也拥有重大话语权。

尽管傅作义已决意,两人仍对国民党存幻想,终离北平,结局令人叹息。此二人是谁,最终命运如何,引人关注。

【北平和平解放】

1948年,傅作义决定驻守平津,着手战斗准备。他大规模部署,建造众多碉堡与城防,兵力配置上准备周全,并预留退路以应对解放军的进攻。

据此判断,他决心与我军交战,然而傅作义亦考虑和平道路,并预留充分空间。

就国民党连战连败的形势而言,我党占据明显优势,加之其女归属我方,经我党积极争取及多方推动,傅作义最终做出了正确抉择。

国民党众多将领起义,起义细节我们或许仅知皮毛。起义工作复杂,因蒋介石势力犹存,涉及人员广泛,故阻碍重重。

傅作义当时辖有四个兵团,但能直接领导的仅孙兰峰部。如同老蒋有心腹,傅作义也有自己的起家部队。

其他三支中,侯镜如的情况明了,虽受蒋介石器重,实为我党党员,故立场坚定,站在我党这一边。

接下来是石觉与李文,均为蒋介石亲信。虽隶属傅作义麾下,但关键时刻必遵蒋介石之命。此时,二人态度对局势发展至关重要。

傅作义虽守平津,但大部队在城外,城内则为蒋介石嫡系。城外若有异动,他们定会迅速反应,更不必说傅作义起义这般大事。

城内或将爆发动乱,严重威胁百姓生命安全。因此,傅作义决心已定,需深思熟虑,对诸多事务进行周全考虑。

且此二人对老蒋极为忠诚,即便我军重重包围北平,他们仍可能认为向南突围存在可能。

最终,傅作义妥善应对,逐步调换城内防务部队为亲信。而蒋介石的嫡系部队则被调往北平近郊乃至外城,远离核心区域。

此外,军中尚有众多军官,为防止消息泄露,傅作义将他们留在城内,并凭借优势解除其军权,从而消除威胁。

傅作义的行动众人皆知,起义消息传开,众人更明其意。鉴于当时局势,此举无疑是一个合理的选择。

仍有两人始终与老蒋保持一致,即石觉与李文。为安抚他们,傅作义决定送其至南京,即便他们心有万般不愿,此刻也需明辨时势。

1949年,石觉与李文安全撤离后,北平成功解放。

解放战争时期,老蒋屡战屡败,我军善待战俘,确保被俘者后半生安稳。然而,这两人却选择重返老蒋阵营,其未来命运未必乐观。

【石觉率部撤退】

相较之下,石觉的最终境遇略胜一筹。

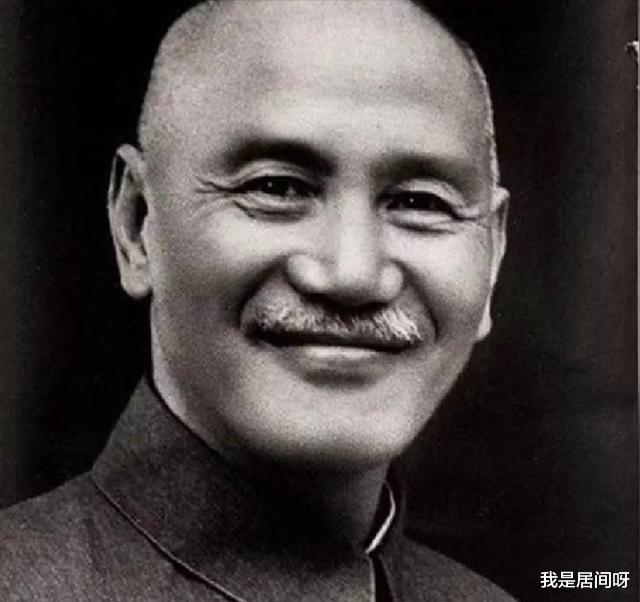

石觉1908年出生,为黄埔军校第三期学员。他凭借军事专业背景及黄埔出身,自然成为了蒋介石麾下的嫡系将领。

他最终站在了我党的对立位置,因此,其结局早已被决定。

石觉在抗日战争时期的经历至关重要,他曾开赴华北参战,并在台儿庄、武汉等战役中发挥了显著作用。

抗日战争全面爆发后,石觉遵令行动,进驻南口长城一线,主要负责守卫察南怀柔。同时,他们需阻挡日军西进的步伐。

他迅速执行命令东进,途中突遭日军袭击与扫射。面对重重危险,他下令展开有力反击,致使敌军退缩,不敢逼近。

抵达后,随即着手南口正面防御工事构筑,为日后与日军的决战创造有利条件。随后战斗频发,敌军为扩张战线,侵占多处关键地域。

战斗升级,石觉面临重重威胁。他原占850高地,遭日军火力猛攻,伤亡惨重。日军持续逼近,石觉率部抵抗,终因敌众我寡,高地失守。

石觉调遣陈长捷部队前来增援,经过多次激烈战斗,最终成功夺回了高地。

抗日战争时期,石觉因抗战有功,获得了诸多嘉奖。

解放战争中,石觉重返蒋介石身边,却未获重用。初任京沪杭警备部副总司令,后转任上海防守司令,负责坚守上海。

上海解放后,石觉率部撤至舟山群岛,担任防卫司令。然而,蒋介石败局已定,石觉能坚守舟山的时间亦有限。

1950年,我军发起进攻后,石觉被迫撤退。若非他麾下拥有十二万余人,蒋介石未必会真正重视他。

最终,他只能在台北安度余生。

【李文的结局】

接着是李文,蒋介石派其赴北平任警备总司令,意在监视傅作义。然而时局多变,他自顾不暇,更无法顾及他人。

最终,李文虽未带回兵马,但老蒋仍需用人,遂后续任命他为第五兵团司令等职务。

1949年,我军进攻大西南,国民党无力抵挡。随后,他被派往大西南驻守,这显然是个艰巨的任务。

李文一度被俘,曾以为我军不会宽恕。寻得机会后,他悄然逃脱,历经辗转抵达台北,意在重归蒋介石麾下。

此时,他与石觉的差异凸显:李文单身无依,失去利用价值,虽获参谋之职,却很快被部队调离。

傅作义的结局相对较好,被我党委以重任,并出任水利部部长,后半生备受尊敬。他于1974年在北京去世。

【结语】

革命战争时期,面临诸多抉择,傅作义做出了正确选择,相比之下,石觉与李文的前景堪忧,结果令人叹息。