怀素号称“草圣”,把中华书法之美写到巅峰境界,他所写草书字迹,凝结前朝和张旭的毕生心血,真正具备成熟体系,令后世神往不已,然而无数人临摹他的字帖,却始终难得精髓。

之所以出现这种现象,与世人选择的字体有关,怀素的狂草十分精妙,世人慕其名号,大多临摹狂草作品,殊不知狂草的笔画开张,线条变幻莫测,其行笔规律和节奏,极难把控。

而且撰写狂草的人,笔力和规范意识,一定要过关,不能因线条飞动,而随性乱写,气力和墨色,全部浮于表层,这样创作的草书,与儿童涂鸦、“鬼画符”无异,毫无艺术性可言。

可谓凝结2000年中华之美,毫不夸张的说,王羲之也无法匹敌,首先我们看开篇的“效钟繇”,钟繇号称“楷书之祖”,其笔法根基深厚,写草书也是不在话下。

不过相比后世的狂肆势态,其字具有楷书的端稳感,以及篆隶的浑穆拙质之气,笔画短小精悍,筋骨醇厚,极尽古朴天然之美,相比之下,效仿王羲之笔意,所写的作品,便没有如此浑穆。

势态婉转灵巧、曼妙多姿,转折处不如钟繇锐利,大多外圆内方,营造遒和舒和的气息,同时不失刚劲风格,内含萧散、悠远之气,如此境界和姿态,若不仔细加以分别,乍一看,真如王羲之所写一般,尽显魏晋风貌。

怀素能展现诸位名家的不同风格,足以见功力之深厚,无愧于贯休评价其字:“张颠颠后颠非颠,直至怀素之颠始是颠。师不谭经不说禅,筋力唯于草书妙……醉来把笔猛如虎,粉壁素屏不问主。

目前此帖存于台北故宫,乃是罕见的真迹传世,可以通过精微的细节,掌握最纯正的古人草法,可时常临摹,提升自身技艺,感受草书的体系完善和演变过程,加深理解,若学会此帖,临摹历朝其他作品,基本不是问题。

怀素(737年~799年),唐代杰出书法家,史称“草圣”。俗姓钱,字藏真,僧名怀素,永州零陵(今湖南永州)人,后移居长沙。大历十才子之一钱起的侄子。 [23] [24-26] [31]

怀素早年出家为僧。大历三年(768年)至七年(772年),负笈赴京,走访名家,书名大振。大历七年(772年),怀素在洛阳谒访颜真卿,向颜真卿介绍其笔法“折钗股”,颜真卿则向其讲了自己的“屋漏痕”,怀素大为敬佩,拜颜真卿为师。颜真卿为其作《怀素上人草书歌》。不久,怀素回湖州省亲。在湖州期间,拜会了陆羽、皎然等名士。怀素出家以后,经禅之余,弄笔不辍。后其觉得所见不广,又云游长安、洛阳等地,见到一些珍贵的书法精品,豁然开朗,书艺大进。其沉迷于草书,又喜喝酒,酒阑兴起,拿起笔就写。 [28]怀素晚年在四川成都宝园寺度过。于唐贞元十五年(799年)圆寂。 [25] [27] [29]

怀素的草书称为“狂草”,用笔圆劲有力,使转如环,奔放流畅,一气呵成,和张旭齐名,有“张颠素狂”或“颠张醉素”之称,对后世影响极为深远。怀素小草“纸本”真迹的发现,也标志着唐代小草书法的最高水平,是中国传统文化不可或缺的重要组成部分。怀素作为“天下第一草书”的作者,以“瘦劲超逸”的笔法蜚声朝野,蒋之奇曾称赞怀素:“草书有妙理,惟怀素为得之。”现存的唐代怀素真迹只有三件:分别是《苦笋帖》《小草千字文》纸本和《自叙帖》。 [29-30]

唐开元二十五年(737年),怀素出生于湖南零陵,俗姓钱。 [33]

唐天宝六年(747年),10岁的怀素出家为僧,法号“怀素”。清代《零陵县志》记载:“有书堂寺,在零陵城西二里,唐僧怀素初居此,有碑,字剥落。寺后有井,名怀素井,为僧洗砚处。” [32]

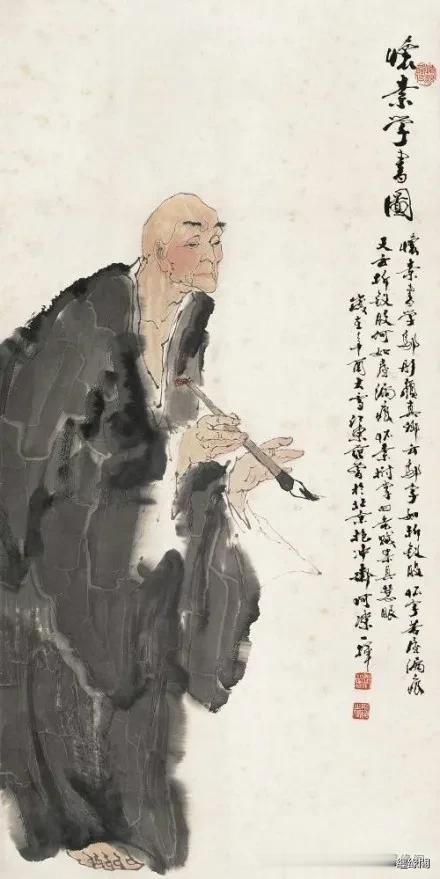

怀素学书图

怀素十岁时“忽发出家之意”,父母无法阻止。进入佛门后,改字藏真,史称“零陵僧”或“释长沙”。家贫,买不起纸张,只好在寺院的墙壁上、衣服上、器皿上,芭蕉叶上,练习书法;为了练字,还制作了一块漆盘。

怀素年轻时,书法在于“不师古”。按照中国的笔法传承,他还“不得法”,还处于正统书法的门外。

唐天宝十年(751年),怀素从书堂寺来到零陵东门外的“绿天庵”事佛。 [32]

唐天宝十一年(752年),16岁少年怀素创作草书《秋兴八首》。怀素此时书风还未发育成熟,正处于“芭蕉练字”苦学阶段,而技法水平却超越常人。朱逵是最早赞赏怀素之人,并为其写下《怀素上人草书歌》赞诗。虽然年少的怀素才华横溢,但无论是起笔、行笔、收笔,还没有迈进晋人的门槛。(《怀素秋兴八首》署款时间为:壬辰年(752年)三月二日) [32]

唐天宝十二年(753年),吏部尚书韦陟被贬为桂州桂岭尉,途经零陵,看了怀素的草书大为震惊,称赞说:“此沙门札翰,当振宇宙大名。”当时怀素只有17岁,韦陟独具慧眼,预知怀素名扬天下。 [32]

唐乾元二年(759年),怀素正值弱冠之年,慕名前往李白处求诗。两个人性情相近,李白爱其才,还为他写下著名的《草书歌行》。诗中李白很敬慕怀素,尊称他为“少年上人”,并赞扬怀素“草书天下称独步”。这一年怀素23岁,已声名远播江岭间。 [21] [32]

唐宝应元年(762年),怀素他由零陵出发,作万里之行,求师访友,经衡阳、客潭州。

唐宝应元年(763年),怀素又开始北上岳州(今湖南岳阳)拜访好友马云奇,并游历江西南昌。 [32]

唐大历元年(766年),张谓任潭州刺史。此人是怀素艺术人生的领路人,对怀素影响较大。张谓到长沙上任,听说这里住着一位大书法家,遂登门拜访,并与怀素结为知交。他称赞怀素草书:“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂。” [32]

唐大历二年(767年),怀素南下到广州向徐浩学笔法。时徐浩去广州任刺史,此行目的并没有达到。同年冬或三年春,张谓奉诏回京任太子左庶子,于是怀素随同张谓一同进京。有幸见到王羲之、王献之作品,也鉴赏到《曹娥碑》。 在长安,怀素前后大约滞留了5年的时间。

唐大历三年(768年)春,32岁的怀素创作了《神迹帖》千字文(此时怀素笔法已迈入“魏晋门槛”),随后“遂担笈杖锡,西游上国,谒见当代名公”,在衡阳与同舟北上的王邕等共游山水。当时,恰逢贬来潭州(长沙)任刺史的张谓回朝复职,怀素便与之同伴入京。入京后拜会张旭的弟子邬彤,并引以为师。邬彤把张芝临池之妙、张旭的草书神鬼莫测,以及王献之的书法,都一一讲解给了怀素;离别之时,邬彤又将作字之法,一个“悟”字教给怀素。 [31-32]

视,以侍汤药。怀素觐亲以后,即重返京师。

唐大历七年(772年)九月左右,怀素返回故乡,绕道东都洛阳南下,拜会颜真卿。颜真卿把“十二笔意”即“平谓横、直谓纵、均谓间、密谓际”等传授给了怀素,并告诉怀素,他二十多岁时,曾游长安,师事张旭二年,略得笔法,自以为未稳。颜真卿并为怀素作《怀素上人草书歌序》。歌序首句赞曰:“开士怀素,僧中之英。”颜真卿与怀素的这次相遇,则成为中国书法史上的一段千古美谈。 [3] [21]

唐大历十一年(776年)八月六日,创作《自叙帖》。帖中概括了他一生的主要事迹,在《自叙帖》中,怀素对给予自己艺术有所教益的几位重要人物都留下了篇幅。

大历十三年(778年),42岁的怀素在佛经中有关雁荡山美妙记述的怂恿下,一心神往雁荡山,于是背上简单的行囊,其中装有“秋毫茧纸”,开始了他的南方之旅。这年秋天,他云游至雁荡山,投宿于雁荡精舍,受到殷勤周到的接待。他尽情观赏了雁荡奇峰怪石巨嶂飞瀑,感到十分惬意。当仰慕怀素大名的精舍住持向他索书留念时,他欣然以擅长的细草书法抄写了这部小乘经典《四十二章经》。

唐贞元三年(787年),与“茶圣”陆羽相识并相交。陆羽亲自为怀素写下了《僧怀素传》,是中国书法史上研究怀素的第一手宝贵资料。 [21]

唐贞元十五(799年),60岁后的怀素又回到了零陵,创作了被后世称为“天下第一小草”的《小草千字文》纸本名作,这也是怀素晚年唯一存世的小草作品真迹,对后世影响巨大。 [21]

怀素晚年在四川成都宝园寺度过,约于唐贞元十五年(799年)圆寂,渡过了传奇的一生。(注:已重新考证,怀素晚年并没有患上“风痹病”。) [22]