在现代战争中,航空发动机的性能直接决定了战机的作战能力,而中国空军曾因动力系统的落后承受了巨大的压力。几十年来,中国在航空发动机领域的探索充满坎坷,直到从俄罗斯引进AL-31F发动机,才真正打破了这一瓶颈。

这款被誉为“中国引进最成功的航空发动机”的装备,不仅为歼-10、歼-11等战机提供了可靠动力,还为中国空军现代化进程争取了宝贵的30年时间。它的到来,既是应急之举,也是中国航空工业崛起的起点。

航空发动机研发的艰难起步

航空发动机研发的艰难起步中国的航空工业起步于20世纪50年代,当时国内工业基础薄弱,技术积累几乎为零。航空发动机作为战机的核心部件,涉及材料科学、空气动力学、热力学等多个高精尖领域,其研发难度远超飞机本身。通常,一款成熟的航空发动机从设计到量产需要20至30年,而整架飞机的研发周期仅10至15年。这种时间上的错位,导致中国战机长期面临“无心可用”的尴尬局面。

20世纪80年代,中国开始自主研发WS-10“太行”发动机,目标是对标俄罗斯的AL-31系列,希望为国产战机提供匹配的动力系统。然而,受限于技术水平和工业能力,WS-10的研发之路异常艰难。早期原型机的质量问题频发,比如压缩机设计不够稳定,涡轮叶片在高温下容易变形,甚至连控制系统都因为缺乏国外技术支持而不得不从零开始摸索,整个过程耗费了近20年时间。

到了90年代,歼-10战机的设计已经基本完成,这款单发轻型战斗机急需一款性能可靠的发动机。然而,当时的WS-10使用寿命仅约30小时,远低于实战需求,而俄罗斯的AL-31发动机却能稳定运行400小时以上。面对这样的差距,中国空军无法等待国产发动机慢慢成熟。尤其是在国际形势紧张的背景下,提升战斗力成为当务之急。于是,在90年代末,中国做出了一个关键决定——从俄罗斯引进AL-31F发动机。

这一选择并非心血来潮,而是中国航空工业在技术和现实双重压力下的无奈之举。当时的国内工业体系还无法支撑高性能发动机的量产,而空军现代化进程已经刻不容缓。AL-31F的到来,既是解燃眉之急的手段,也是为后续自主研发争取时间的战略布局。

引进过程:艰难的谈判与妥协

引进过程:艰难的谈判与妥协AL-31F的引进并非一帆风顺,而是经历了数年的艰苦谈判。早在1990年代初,中国便开始与俄罗斯接触,希望购买这款成熟的涡扇发动机。当时,中俄双方在北京举行了多轮会谈,气氛常常十分紧张。俄罗斯方面态度强硬,坚持只出售整机,不愿转让任何核心技术,甚至连详细的维护手册都不愿提供。他们担心技术外流会削弱自身的竞争优势,因此对中国提出的技术合作请求一再拒绝。

中方团队面临巨大压力。为了争取更好的条件,技术人员和谈判代表频繁往返于北京和莫斯科之间,反复沟通,但进展缓慢。谈判一度陷入僵局,甚至有几年几乎没有任何突破。直到1990年代末,双方才终于达成妥协。俄罗斯同意提供AL-31F的改进型号——AL-31FN,并根据歼-10的结构特点调整了齿轮箱位置,将其移至发动机底部,以适应单发战机的布局需求。

这份合同总价值在12至14亿美元之间,首批发动机于2000年代初开始交付。这笔交易虽然成本高昂,但对中国来说意义重大。

尤其是在1996年台海危机之后,周边安全形势日益严峻,空军急需提升战斗力以应对潜在威胁。AL-31F的引进,不仅解决了歼-10的动力问题,还为后续的歼-11、歼-15等战机提供了技术支持。尽管这一过程暴露了中国对外国技术的依赖,但它也为中国空军现代化迈出了关键一步。

应用与影响:支撑空军30年现代化

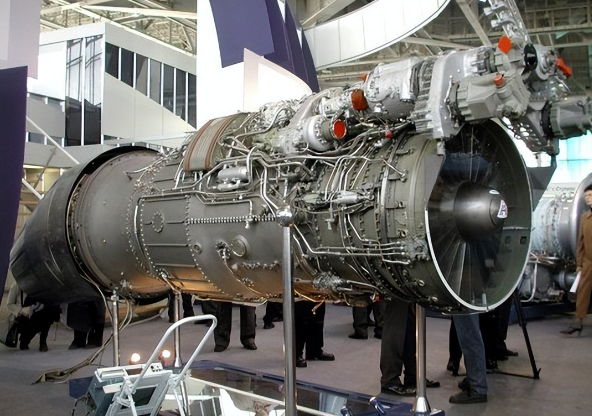

应用与影响:支撑空军30年现代化AL-31F正式装备歼-10后,彻底改变了战机的性能表现。1998年3月23日,歼-10完成了首次试飞,2004年正式列装部队。这款发动机的最大推力达到123千牛,配备四级低压压缩机和九级高压压缩机,推重比高,燃油效率也相当出色。它的到来,让歼-10从纸面设计变成了真正的空中利器。

在实际使用中,AL-31F展现了强大的稳定性。在某次军事演习中,歼-10依靠这款发动机完成了高难度机动动作,推力输出平顺有力,尾焰划破云层,地面观测人员对它的加速性能赞叹不已。

与此同时,AL-31F的技术亮点也逐渐显现。比如,它在机匣上设计了400个斜槽,有效防止压气机失速,喘振裕度表现优异,能够适应高强度的飞行任务。这种可靠性,让飞行员在执行任务时信心倍增。

AL-31F的应用范围还不止于歼-10。它后来被广泛用于歼-11、歼-15等重型战机,甚至在歼-20的早期试飞中也发挥了作用。从1990年代到2020年代,这款发动机几乎贯穿了中国空军现代化的全过程,缓解了长达30年的动力短缺压力。正是有了它的支持,中国空军才能在技术储备不足的情况下,快速提升战斗力,维持区域威慑能力。

当然,AL-31F并非完美无缺。它的初期使用寿命只有900小时,远低于西方同类产品的2000小时以上标准。以歼-10A为例,一架战机在服役期间可能需要更换6到7次发动机,维护成本高昂。此外,它的油耗较高,维修难度也不小。但在当时的历史条件下,AL-31F无疑是中国空军最现实、最有效的选择。

后续发展:从依赖到自主AL-31F的引进不仅解决了眼前的难题,还为中国航空工业的自主研发积累了宝贵经验。交付初期,中国工程师在工厂里对这款发动机进行了全面拆解,逐一测量每个零件的尺寸和性能,试图理解其涡扇技术的奥秘。虽然受限于技术水平,早期尝试并不顺利,甚至出现了不少故障,但这些努力为后来的突破奠定了基础。

针对AL-31F寿命短的问题,中国优化了维护流程,通过改进保养方法将使用寿命从900小时延长至1500小时。与此同时,国内科研团队开始集中攻关核心技术,尤其是高温合金和单晶叶片的制造工艺。这些材料是航空发动机的关键,直接决定了其耐高温能力和使用寿命。经过多年努力,中国在这两个领域取得了显著进展,为国产发动机的崛起铺平了道路。

进入2000年代,WS-10“太行”发动机的性能逐步提升。2009年,推力达到13吨的改进型WS-10开始装备歼-11B,标志着国产化迈出了关键一步。在某研究所内,工程师们彻夜测试新款发动机,伴随着机器的轰鸣声,一次次验证数据的可靠性。与此同时,更先进的WS-15发动机也在研发中。这款专为歼-20设计的动力系统,目标推重比超过10,已进入测试阶段。

2018年的珠海航展成为一个重要节点。歼-20首次公开亮相时,尾部喷射出国产发动机的光芒,现场观众掌声雷动。这一幕不仅展示了中国航空工业的进步,也宣告了对AL-31F依赖的终结。尽管AL-31F在使用中曾发生过19次断轴事故,油耗和维修问题也饱受诟病,但它的历史功绩无可否认。它为中国争取了时间,让自主研发得以从容推进。

从歼-10的研制到出口,中国航空工业走过了40年的漫长道路。AL-31F作为转折点,不仅支撑了空军的现代化,还推动了技术积累,最终帮助中国摆脱了对进口发动机的依赖。如今,国产发动机的身影已遍布各大主力战机,中国航空工业正在迈向自给自足的新阶段。

从歼-10的动力源到逐渐被国产发动机取代,它见证了中国空军从技术落后到迎头赶上的艰难历程。这款发动机用30年的时间,支撑了中国空军的现代化进程,也为自主研发奠定了基础。中国在航空技术自主化道路上的努力,既有汗水也有收获。从最初的步履维艰,到如今的自信起飞,这条路走得并不容易。

三姨夫航发确实给中国空军出了大力气

主要还是当年选择苏27的决定明智,

是进口买发动机,不是引进

饮水思源,立身之本