年味深处是归途

文/刘水涛

北方的腊月总裹着刺骨寒风,胡同口的糖葫芦摊儿支起红彤彤的灯箱时,我就知道年关近了。街边的梧桐落尽最后一片枯叶,光秃秃的枝桠上却绽开朵朵红梅——那是家家户户晾晒的腊肠在冬阳下泛着油光。这样的光景总让我想起奶奶那双布满老茧的手,在竹匾里翻动腊肉的姿势像极了她数念珠时的虔诚。

记忆中的年味是从一碗腊八粥开始的。腊月初八的清晨,灶间飘着红枣与桂圆的甜香,糯米在柴火灶上咕嘟咕嘟冒着泡。奶奶总要在粥里放十八种干果,说是取“要发”的谐音。我蹲在灶台边数着青花碗里的莲子,看蒸汽在玻璃窗上凝成冰花,觉得时光就该这般缓慢悠长。

二十三糖瓜粘的年俗里,街坊四邻的捶打声此起彼伏。老张头家的石臼杵了六十多年,青石内壁被糯米磨得发亮。我和小伙伴们在飘雪的胡同里追逐,衣兜里揣着刚熬好的麦芽糖,看大人们将滚烫的糖浆拉成金黄的丝线,仿佛把整个寒冬都裹进了甜蜜里。

年三十的清晨总在炸丸子的香气中醒来。厨房雾气氤氲,父亲系着沾满面粉的围裙,把调好的肉馅挤成圆滚滚的团子。油锅里翻腾的泡泡像是欢快的爆竹,母亲在案板前揉面的身影被朝阳镀上金边。这样的画面在记忆里定格,成为岁月最温柔的底片。

年夜饭的圆桌上永远摆着那道“十全十美”。祖母用苍老的手指摆弄着雕花瓷盘,十样凉菜要摆出莲花的形状。姑父带来的绍兴黄酒在锡壶里温着,表妹偷喝半杯就红了脸颊。三代人围坐的方寸之间,觥筹交错中流淌着比酒更醇厚的温情。

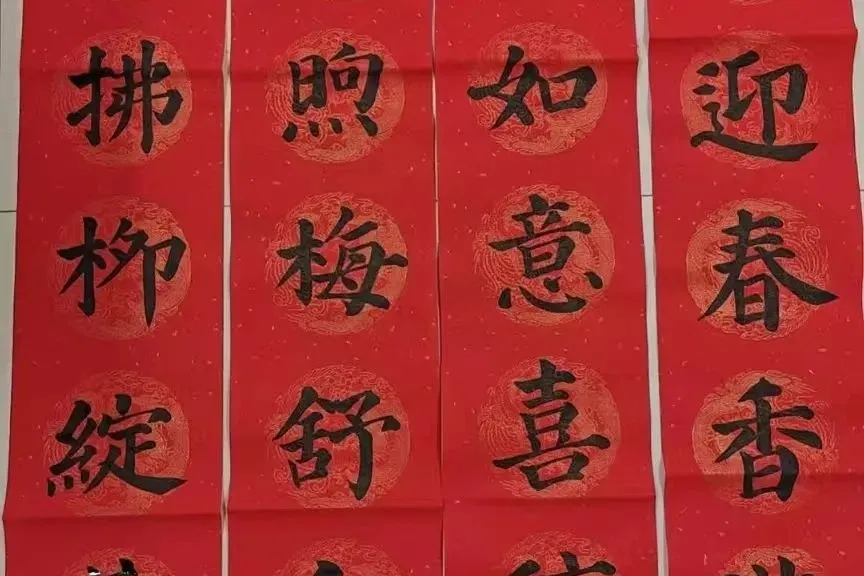

守岁的长夜里,炭火盆噼啪作响。祖父教我写春联的狼毫在红纸上游走,墨香混着檀香在空气里缠绵。窗外的雪落无声,电视机里春晚的喧闹成了遥远的背景音。老人们说着"一夜连双岁"的古话,孩子们枕着压岁钱入梦,连梦都是甜的。

初一的饺子总要包进硬币。表弟吃到铜钱时欢呼雀跃,油花溅到新衣上也不在意。姑姑们忙着给远房亲戚视频拜年,手机屏幕里的笑脸跨越山海。奶奶把剥好的糖炒栗子塞进我手心,皱纹里盛满笑意:"现在的年啊,过得比蜜还甜。"

前年回乡,发现老屋门前的春联换成了印刷体。烫金的"福"字在阳光下闪着光,却少了手写墨迹的筋骨。表姐在朋友圈晒着智能红包,家族群里下起了红包雨。视频通话里,九十岁的太婆对着镜头学比心,银发在滤镜里泛着柔光。

商场里的年货大街张灯结彩,智能灯笼能变换七种颜色。直播间里网红教做创意年菜,空气炸锅做出的春卷少了柴火香。可当暮色四合时,家家户户亮起的灯笼依然如往昔般温暖,电梯里相遇的邻居还是会笑着说"过年好"。

去年春节在异国度过,唐人街的舞狮踩着电子鞭炮的节奏。我用手机教金发碧眼的同事包饺子,他们笨拙地捏着面皮,问"春节为什么必须是圆的"。望着餐桌上歪歪扭扭的月牙形饺子,忽然懂得:所谓传统,不过是把牵挂捏成思念的形状。

岁月流转间,年的形式在变,可那些细碎的温暖始终未改。当高铁穿过茫茫雪原,当视频通话连接起大洋两岸,当智能音箱播放起《春节序曲》,我们依然在寻找记忆中的那抹中国红。也许年味的真谛,从来不在于形式的新旧,而在每个游子归家时,母亲端出的那碗热气腾腾的汤圆里,在跨越时空的团圆中,永远住着春天的模样。

作者简介:刘水涛,此作者为大豫出书网特约作者。

版权声明:本公众号原创稿件,转载时请务必联系大豫出版。