在蒋介石的两位儿子中,长子蒋经国和次子蒋纬国,历史对他们的评价截然不同。

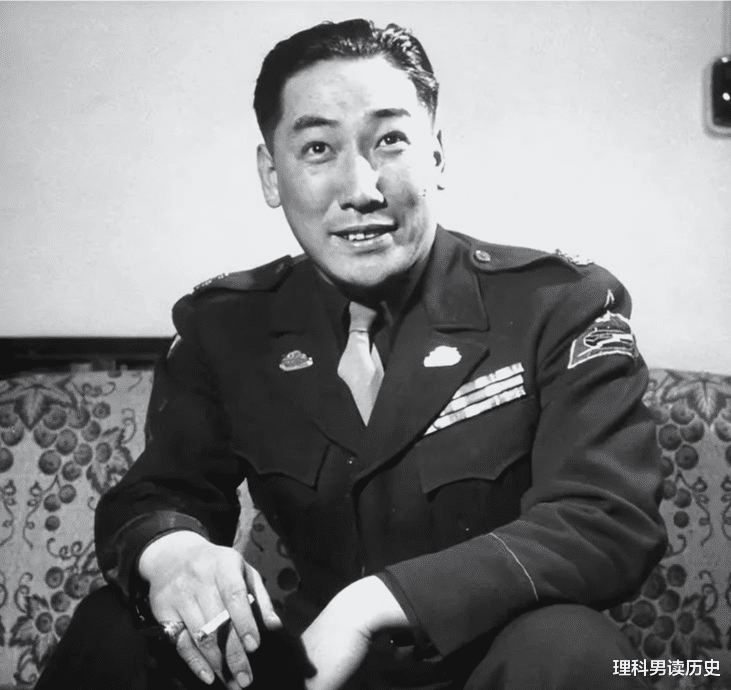

蒋经国一生致力于台湾的建设,而蒋纬国虽然起初受到父亲的宠爱和期望,最终却因为种种原因走向了一个悲剧性的结局。

不过,让人不解的是,蒋纬国81岁时逝世后,宋美龄亲自回台湾处理他的丧事,不料看到他的遗产数目后竟直接沉默了。

那么,蒋纬国究竟留下了多少遗产?为何会让宋美龄沉默?他又经历了些什么?

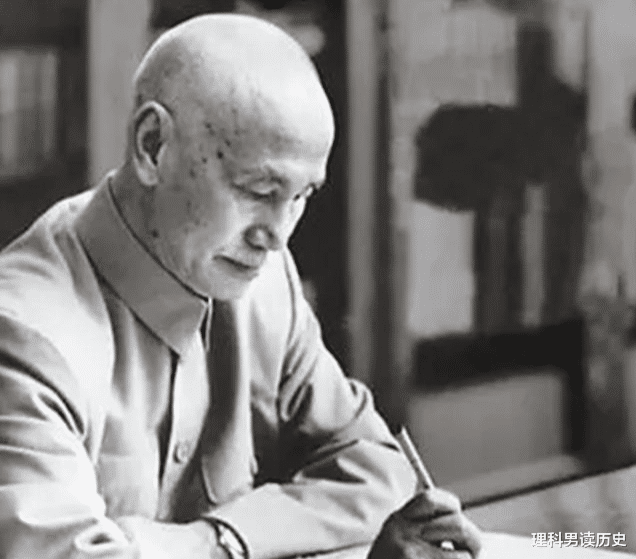

蒋介石作为中国近代史上的政治人物之一,一生都充满了传奇色彩,但他的儿子们却并未能承接这一传奇的光环,尤其是蒋纬国。

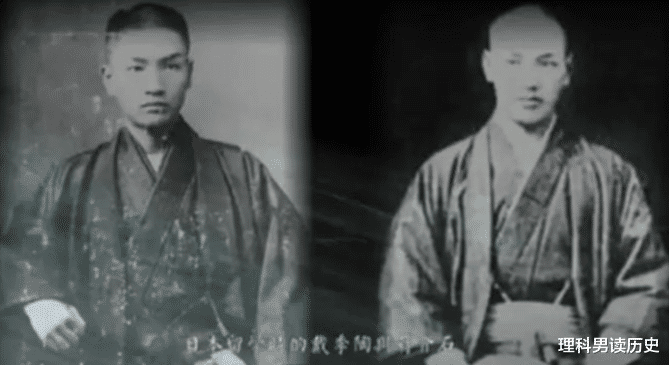

蒋纬国的母亲在许多历史记载中并没有明确的身份,而关于她的种种猜测也成为了人们热议的话题。

有一说法认为,蒋纬国并非蒋介石的亲生儿子,而是蒋介石的朋友戴季陶与一位日本女子的私生子。

无论这个传言是否真实,蒋纬国早年在家庭中所感受到的,更多的是蒋介石作为父亲的复杂情感。

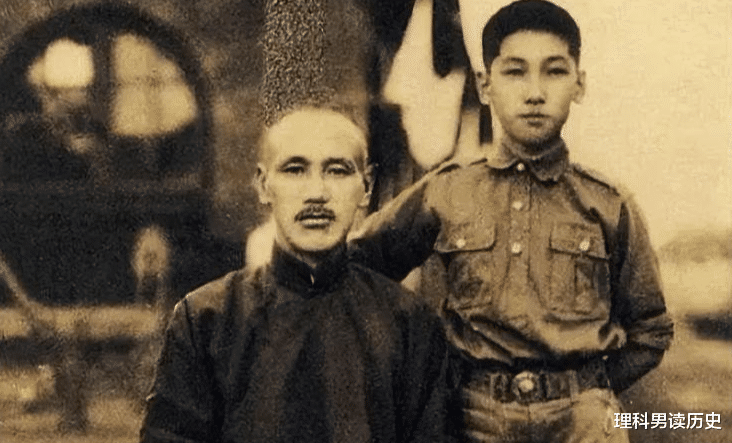

蒋介石一直希望自己的两个儿子能够继承自己的志向,不仅要有军事才能,还要有治理国家的能力。

他曾在日记中写到,蒋经国“可教”,而蒋纬国“可爱”,这句话看似简单,却反映出蒋介石对两个儿子的不同期待。

蒋经国被视为更为稳重和能干的继承人,而蒋纬国则是那个更具天赋和魅力的孩子,尽管他在许多方面显得过于依赖父亲的光环。

从小在这种充满期待的环境中成长,蒋纬国的个性开始展现出与众不同的特点,他聪明、机智,但也因此养成了任性和自大的性格。

在他眼中,自己注定是特别的,不仅因为他是蒋介石的儿子,更因为他得到了无数人的宠爱和期待。

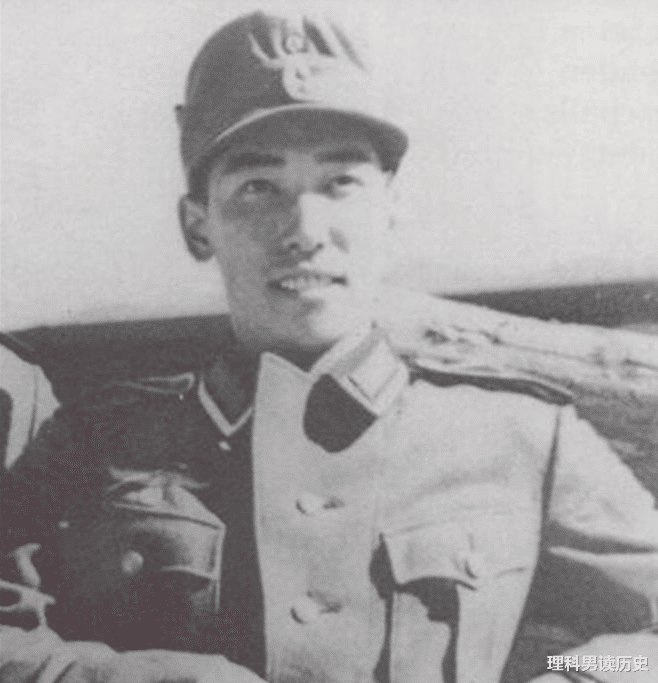

另外,蒋介石不仅注重蒋纬国的学业,更加重视他在军事和政治方面的培养,蒋纬国被送到德国接受军事训练,这段经历无疑加深了他对军事实力和权力的渴望。

只不过,蒋纬国的军旅生涯,从一开始便充满了特权和争议。

蒋纬国的军官生涯并非完全由个人能力决定,更多的是由他那显赫的家世和“蒋二少”的身份铺就。

而且,对于大多数普通军官来说,军中的升迁往往需要依靠实际的军事才能与严苛的表现,但蒋纬国却不需要太多证明自己。

作为蒋介石的儿子,他的每一次调动与升职,几乎都充满了特权色彩。

尽管蒋纬国才智不凡,口才卓绝,但他过于依赖权力与身份,让他在面对军事上的困难和挑战时显得过于自负。

蒋纬国深知,自己能够快速晋升的原因并非因为他具备超凡的军事才能,而是因为他是蒋介石的儿子,是国民党高层眼中的“宝贝”。

他有意识地将自己置于领导者的高位,并在这种高位上放任自我,时常以“二少”的身份要求下属对自己表现出无条件的尊敬和顺从。

蒋纬国在军中的种种行为,迅速引发了不小的争议,虽然身为军官,他本应严守军规,尽职尽责,但蒋纬国却在军中时常表现出一种近乎傲慢和轻佻的态度。

他并不参与日常的训练和战争筹备,而是沉迷于宴会和应酬,他常常利用职权,在军中进行低买高卖,赚取差价。

这些行为让蒋纬国在部队内部积攒了不少反感与不满,许多人认为,他不仅没有尽到军官的责任,反而还在军事上敷衍了事,给自己制造出一个华丽而虚假的形象。

可蒋纬国似乎并不在意他人对他的看法,在他眼中,自己所做的一切,都是权力与特权的自然延伸。

他总认为,自己的身份足以让他在任何场合中都能占据上风,而不需要在任何事情上付出额外的努力。

在一些重要的军事事件中,蒋纬国更是屡屡表现出自己的轻佻与不负责任。

在战事发生时,其他军官正紧锣密鼓地商讨战略与资源调配,而蒋纬国却常常处于另一个世界。

他不仅不参与这些重要决策,反而更倾向于享受军中资源,为自己营造奢华的生活。

他对军中的士兵没有丝毫的关怀和尊重,甚至常常以自己是“蒋家二少”的身份,粗暴对待下级军官和士兵。

若有士兵在路上未能及时对他行礼,他便会大发雷霆,强行侮辱对方,甚至将对方的军帽抢走,公然羞辱,令整个军营内外为之侧目。

蒋纬国这种恃宠而骄的行为,不仅在军中引发了广泛的不满,也导致了他逐渐失去了父亲蒋介石的信任。

尽管蒋介石一度寄予了他很高的期望,但看到蒋纬国的种种所作所为,蒋介石终于意识到,自己的次子并不具备真正的政治与军事才能,也无法成为未来的接班人。

此后,蒋纬国的人际关系在军中越来越紧张,许多人不再把他当作一个值得信赖的领导者,而是视他为一个以权谋私、只顾享乐的懒散公子。

他的政治与军事地位虽然曾一度靠父亲的力量扶持,但这种地位终究是建立在外部权力之上的,缺乏内在支撑。

当蒋介石终于决定将重心转向蒋经国,并在1964年收回蒋纬国的兵权时,蒋纬国终于意识到,曾经引以为傲的“二少”身份已经不再具备任何实际的意义。

在1964年的湖口之变中,蒋介石终于做出了决定——收回蒋纬国的兵权。

这一决策彻底打破了蒋纬国的梦想和野心,也让他与父亲的关系达到了冰点。

蒋纬国在自己的事业与家族中的地位瞬间崩塌,失去了曾经依靠的权力支撑,尽管他曾想通过与各方势力的合作来恢复自己的地位,但无论他如何努力,身边的支持者已经越来越少。

在这一过程中,蒋纬国痛苦地意识到,他的人生早已无法再像之前那样凭借父亲的庇佑随心所欲。

蒋纬国失势的直接后果是,他的政治地位急剧下滑,从一个曾经被父亲视为接班人的人,变成了一个被忽视的政治人物。

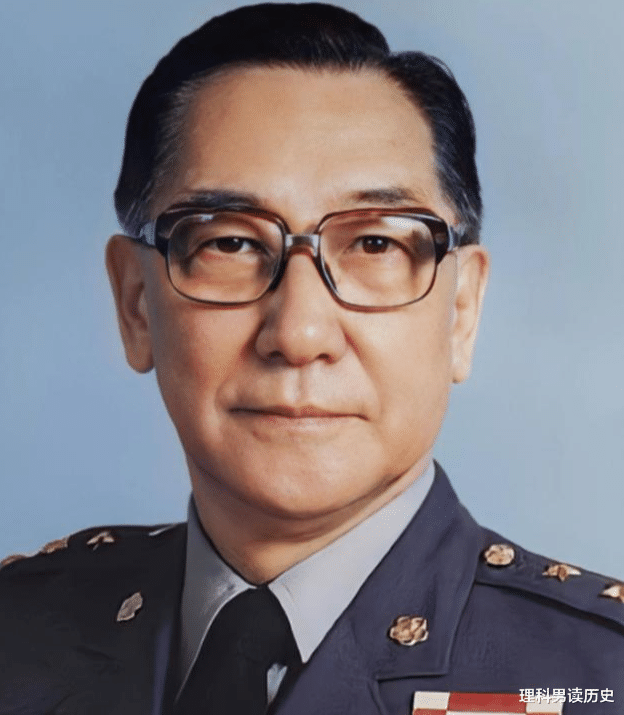

蒋经国的崛起,更成为了蒋纬国一生中最痛苦的现实,蒋经国在蒋介石的支持下,逐渐接管了台湾的政治与军权,而蒋纬国则陷入了自己的困境中。

蒋经国稳重的政治手腕和坚定的领导力,与蒋纬国的放任与自负形成了鲜明对比。

两人之间的竞争,不仅仅是父亲对继承人的选择,更是两种截然不同的治国理念与性格的较量。

尽管蒋纬国依旧试图通过各种方式恢复自己的地位,但他的一切努力都显得徒劳无功。

在蒋经国逐渐崭露头角并最终接替父亲的重任时,蒋纬国不得不面对自己的失败与无法挽回的命运。

蒋纬国的失势,不仅仅是个人的悲剧,更是蒋介石家族权力更迭的一个缩影。

蒋纬国代表了那种过度依赖家族背景、缺乏个人实力与智慧的权力继承者,而蒋经国则代表了真正通过实战与奋斗获得成功的政治人物。

蒋纬国最终在失望与自责中走向了政治的边缘,而蒋经国则继承了父亲的事业,成为了台湾政坛的主宰,蒋纬国未能走完的路,最终成为了蒋经国的一部分。

后来,在父亲蒋介石去世后,蒋纬国不仅失去了家族的庇护,也失去了曾经自以为理所应得的地位与资源。

这导致蒋纬国不仅在人际关系中处于边缘化的地位,他的经济状况也逐步恶化。

与许多人不同,蒋纬国并没有因父亲的权力积累下足够的财富和资源,而是一直生活在挥霍与依赖他人帮助的阴影之下。

蒋纬国一生的财务管理混乱,他不仅在父亲去世后未能维持家族的财富,反而通过奢靡的生活和不计后果的花销,早早耗尽了蒋家为他所提供的经济支持。

他频繁借债,却从未真正考虑过还款的计划,直到临终前,他的银行账户里依然充满了高额的负债。

而这一切,最终都让宋美龄这个蒋家女主人感到深深的失望。

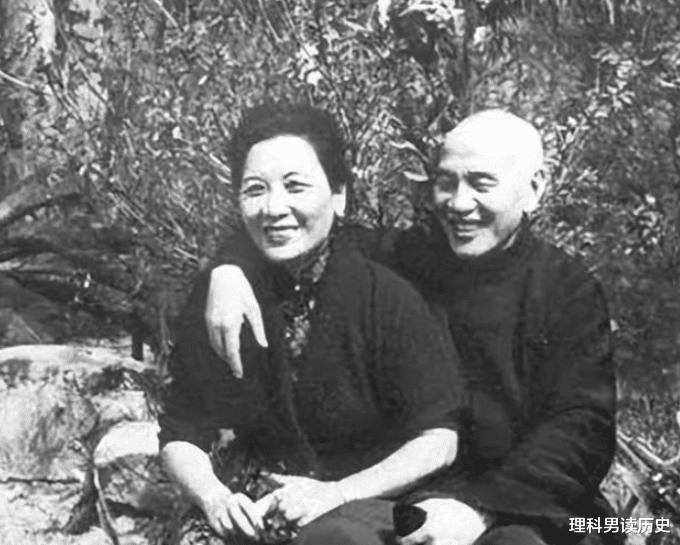

1997年9月23日,蒋纬国去世时,宋美龄作为主母亲自从美国赶回台湾,为他料理后事。

她原本对这个儿子充满期待,却在亲眼目睹蒋纬国的晚年困境和负债累累的情况后,陷入了沉默。

蒋纬国的银行账户上满是欠款和未清的账单,曾经身为“蒋家二少”的他,最终却沦为债台高筑、身无长物的境地。

宋美龄看到这些数字时,心中不禁生出一丝无奈与叹息,这一切似乎都在告诉她,蒋纬国一生的选择,无论是对权力的渴望,还是对财富的追逐,都未曾真正成就他的一生。

蒋纬国的一生,或许在外人看来,仍然充满了光环与传奇,毕竟,他曾是蒋介石的次子,曾有过无数人仰望的权力和地位。

但当权力和财富都渐行渐远,留下的只有空虚和债务,这份荣光显得如此苍白无力。

面对蒋纬国的遗产,宋美龄的沉默成为了最深刻的表达,她没有愤怒,没有责备,只是低声说道:“自作孽不可活”。

她这句话,透露出的是无尽的失望与痛心,而这种情感,正是对蒋纬国一生行为的最真实写照。

蒋纬国生前的野心与傲慢,最终将他推向了深渊,他无视父亲的期望,依赖权力而非自身努力,结果错失了人生中最宝贵的机会。

蒋纬国的遗产,除了沉重的债务外,还留给了蒋家一个尴尬的记忆,这个曾经有着巨大潜力的人,最终却没有把握住任何一份属于自己的机会。

蒋纬国的故事,或许是一种警示,告诉我们当权力与财富只成为个人追求的工具时,最终只能带来虚无的空洞。

而如果一个人无法在权力与责任之间找到平衡,最终的结果,往往是无可避免的失落与失败。

蒋纬国的遗产,最终成为了宋美龄一个无法言表的沉默,她的叹息和无语,成了对这一切的最真实评价。