抗战结束后,国民党军队在全国好多重要的地方都建起了军事单位,还派了好多打过很多仗的老将军去各地把守。

蒋介石在用人上有他自己的一套方法和观点,他任用的人里,有的很合适,有的不太合适,还有的用起来效果难以评判。这些人事安排对解放战争的局势发展产生了不少影响,不管是直接还是间接的。下面我们会出一系列评论,聊聊其中的得失,给现在提供些借鉴。

一、说说国军各大战区的大致情况国军那边啊,好几个大战区呢,咱们简单聊聊。

1945年8月往后,国民党军队在占领各个地方的同时,也开始在当地成立行辕和绥靖公署。具体情况大概是这样的:

一开始,是国民党政府的六个大区指挥中心,我们称之为六大行辕:

在东北那边,有个叫东北行辕的地方,老大是熊式辉,但真正管事、带着东北所有军队跑的是杜聿明。

很明显,蒋介石的亲信大将并没有完全掌控所有的行辕,像程潜、李宗仁这些国民党里的老前辈,他们还是能说上话的。另外,西南那边的地方军阀势力,也还没被彻底清除掉。所以呀,明面上管事的人和真正掌权的人,往往不是同一拨。

有些人事调配挺草率的,拿北平行辕来说,李宗仁和实际管军队的孙连仲都不是蒋介石那边的人。孙连仲原本是西北军的,他手里的军权也不牢靠,还有像陈继承这些黄埔出来的将领在旁边制衡他。

傅作义突然崛起的时候,北平的那些军队根本压不住他。结果,傅作义这个原本的杂牌军阀,竟然坐上了华北剿总的位置。这样一来,蒋介石就差不多丢了对华北部队的控制权。

在军营管辖下,还有个二级的军事单位,就是绥靖公署。这里面,手握大权、挺重要的部门包括:

太原的阎锡山在绥署一直待到太原被解放那会儿。

张垣那边的绥署头头傅作义,他的职位升了,现在成了华北剿总的大佬。

1948年的时候,国家成立了四个主要的剿匪总指挥部。

剿总这个机构级别相当高,它负责统领各大战略区的所有军队。跟行辕、行营不一样的是,它只专注军事方面,不插手地方政务,这跟我军的野战军挺像的。

这时候,太原、西安的绥靖公署,还有西北军政长官办公室这些机构都还在。山东那边,王耀武手下的所有部队都已经被打光了,第二绥靖区也没了。

再提一下,说到绥靖区这块儿,以前徐州公署管的第一、第二、第三绥靖区都挺受的。特别是第一绥靖区的司令长官李默庵,他是黄埔军校第一期毕业的,人称文武双全。在苏中地区和粟裕打了好几仗,每次都输得挺惨,算是黄埔出来的国军将领里,第一个被粟裕好好上了一课的。

二绥那块地的王耀武,小地方也能搞出大名堂,二级绥靖区里,就他这么一位长官牛气冲天。可惜啊,他最出彩的时候全是在抗战那会儿。关于王耀武的那些事儿,咱们后头再慢慢道来。

三绥地区的冯治安,要不是因为何张叛乱,黄百韬的兵团也不会突然露出破绽,粟裕就能趁机直捣徐州剿总的右翼要害,淮海战役的胜利也不会那么水到渠成。冯治安这位将军,他是西北军出身,和张自忠一样,都是对国家忠心耿耿的好汉。但可惜啊,自从冯玉祥没了兵权,冯治安在内的很多西北军老将,日子都不好过。看看我们自己的军队里,有些将领的境遇和他们挺像,不过幸运的是,那些将领生在了一个好时候。虽然中间也经历过波折,但最终还是走上了正道,结局不比其他部队差。

说到得主和得时,这两样东西真的是缺一不可。

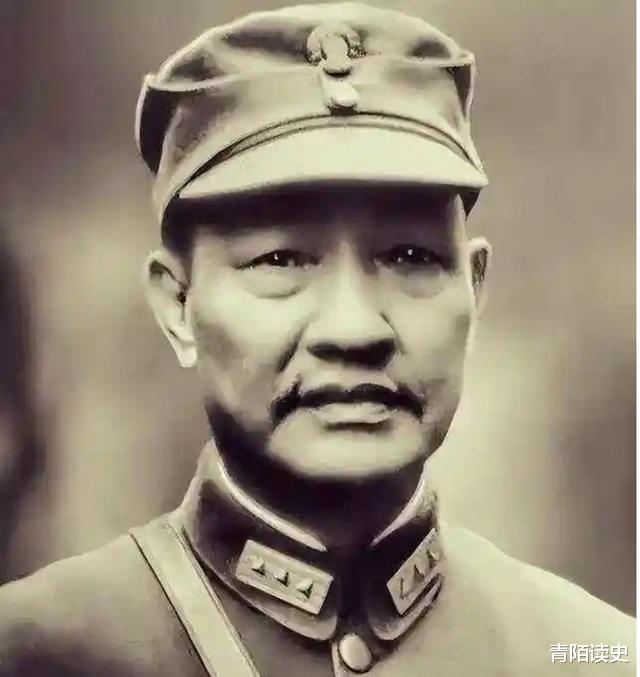

二、说说杜聿明:顶梁柱,功过各半杜聿明,他就像是根顶梁柱,在关键时候能撑住大局。不过,说起他的功过,那可真是一半对一半。他打仗有勇有谋,不少硬仗都打得漂亮,给队伍立下了大功。但话说回来,他也有做得不对的地方。有时候决策失误,也惹来了一些麻烦。但总的来看,杜聿明这个人,有功也有过,不能全说好,也不能全说坏。他的故事,就像历史长河里的一朵浪花,既有闪光点,也有不足之处。

杜聿明是黄埔军校第一期里的出类拔萃之辈。聊起国共战争,黄埔军校这个话题肯定是躲不掉的。今天咱们就借着杜聿明的故事,简单聊聊黄埔军校毕业生的情况,好让大家对黄埔的将领们有个更直接的了解。

黄埔军校从1924年3月开始招生,一直到1927年大革命结束,总共招收了六批学生。每批学生在学校里大概待上半年时间。头一批学生培训得比较简单,全都是步兵专业。从第二批开始,就有了步兵、宪兵、工兵、炮兵、辎重兵等多个专业。到了第四批,又分成了步兵、炮兵、政治、工兵、经理这几个科。

第一期有635名同学顺利完成学业,第二期人数减少到449人,到了第三期又增加到1233人。第四期的时候,毕业生人数大幅上升,达到了2654人。第五期稍微回落,有2418人。第六期本来招生特别多,超过了4400人,但遗憾的是,因为大革命的失败,很多人没办法继续学业,四处奔走,最后只有718人成功毕业。

第一期学员虽然训练得不算精细,但好在他们都是从各地精挑细选出来的人才。选拔时还分了两批,正式录取的有350人,候补的有120人。后来,四川和湖南又各自输送了178名优秀少年过来。比如杜聿明,他是国民党元老于右任特意推荐给蒋介石的。这种靠私人关系录取的做法,确实显示出黄埔军校早期招生时没那么严格,但话说回来,能得到于右任这种大佬的看重,杜聿明本身的实力肯定也是不弱的。

一期学员成为了国共两方优秀人才比拼的舞台。这种比拼起初有着正面的作用,大家在思想上的碰撞,能让学生们想得更加明白、看得更加透彻,特别是对军事以外的领域有了更深的理解。后来,这些一期学员中很多人都能成为重要领导,这跟他们在学校的这些经历有着不小的关系。

杜聿明这批毕业生,在蒋冯阎桂那些新军阀打得不可开交的时候,就开始慢慢冒尖了,一步步当上了团长、师长。等到抗日战争一开始,第一期毕业的那些人就开始坐上军长的交椅,慢慢变成了战场上指挥作战的主力干将。

杜聿明的工作经历挺丰富,他当过25师73旅的旅长,后来升为了副师长。接着,他又做了200师的师长,还有第五军的军长。他在昆明也担任过防守总司令,负责那里的安全。到了东北,他做过保安司令长官,还在徐州剿总那里当过副司令。此外,他还在东北剿总前进指挥部担任过主任。

杜聿明老家在陕西,他在蒋介石重用的人才圈子里,就是那个“黄埔、陆大、浙江人、第一军军官”的圈子里,有他的一席之地。他开始混军事圈,是从当昆明防守总司令那会儿起家的,后来从管一个军的头头,升成了管一个省的军事大佬。

大家都说,蒋介石特别器重杜聿明,不光是因为他有本事,更因为他忠心耿耿。那时候,第五军宁愿在野人山艰难行军,也不肯跑到印度去。杜聿明呢,哪怕搭上自己半辈子的好名声,也愿意冒这个大险,这种做法很对蒋介石的胃口。

但杜氏其实还有个厉害的地方,大家可能都没咋留意,那就是她的政治手腕。

杜聿明这人,在处理人情世故和做事方面,相当有策略眼光。1945年发生在昆明的五华山那档子事,把杜聿明的策略眼光展现得明明白白。

杜聿明1942年回国后,直接在昆明上任,蒋介石派他带着第五军呆在那,主要是想守住国内和印缅战场的通道,防止龙云的滇军独霸这个西南的关键地方。但龙云的势力在抗战期间不减反增,从1937年4月的两个师涨到了1945年的十个师。杜聿明这边呢,只有第五军和青年军的207师,总共十三个团,硬碰硬是肯定不行的。

杜聿明心里头门儿清,蒋介石的意思是想把人赶走,但又不愿意真刀真枪地干起来。所以他琢磨了个慢条斯理的法子,开始跟驻在昆明的美军、滇军搞好关系,特别是对名义上的头儿龙云,那叫一个毕恭毕敬。第五军的里里外外、昆明防守的大小事务,他都是先找龙云问过,然后才动手。这么一来二去的,龙云原先的那些不满和防备也就慢慢没了,俩人的私交那是越来越好。

杜聿明经常出席昆明高端社交场合的酒宴和舞会,表现得好像特别会享受生活。不明真相的人开始散布谣言,说他沉迷享乐、奢侈无度,已经不再适合担任军长一职。杜聿明生怕蒋介石对他产生误会,便亲自跑到重庆,向校长倾诉心声。没想到,蒋介石非但没批评他,反而给了他一张大额支票,让他按照自己的计划放手去做。

1945年春天的时候,蒋介石把杜聿明叫去,跟他说打算让龙云去当中央军事参议院的院长。要是龙云不听话,不接受这个安排,那就得用武力手段来摆平。

杜聿明提议慢慢来,免得内部闹矛盾。他先跟何应钦绕着弯子给龙云提了个醒,然后又拉上滇军的大头头卢汉一起劝,劝了整整三个月,龙云却一直不肯松口。

1945年8月,日本认输后,杜聿明就跟蒋介石提议,说不如把滇军那三个主力军都派去越南接收投降。同时呢,他也悄悄准备着,万一龙云不同意,就直接用炮火说话,轰了五华山。

因为提前安排得好,龙云对杜聿明没啥防备,所以第五军只用了半个多小时就摆平了龙云的警卫队,把龙云给困在了五华山公馆里。杜聿明好几次派人去跟龙云谈,还特意开了几个电话线,让龙云能随便跟外面联系。

各种方法虽然强硬但还算讲究分寸,既给足了面子又留了余地,龙云慢慢觉得难以推辞,最终接受了杜聿明提出的体面方案,选择和平交出兵权,转赴重庆担任新职。龙云离开昆明那天,杜聿明特意赶到机场为他送行,还向他表达了歉意,说是对不住龙院长。龙云回应道:“你是执行命令,我不怪你。”

事后,杜聿明被好多舆论批评,说他搞政变。但他自己跑去跟蒋介石说,愿意替蒋介石背锅,接受大家的骂声。蒋介石一听,特别感动。他先对外宣布把杜聿明的职位给撤了,可没过多久,又让他当上了东北保安司令长官,负责指挥东北的所有部队。

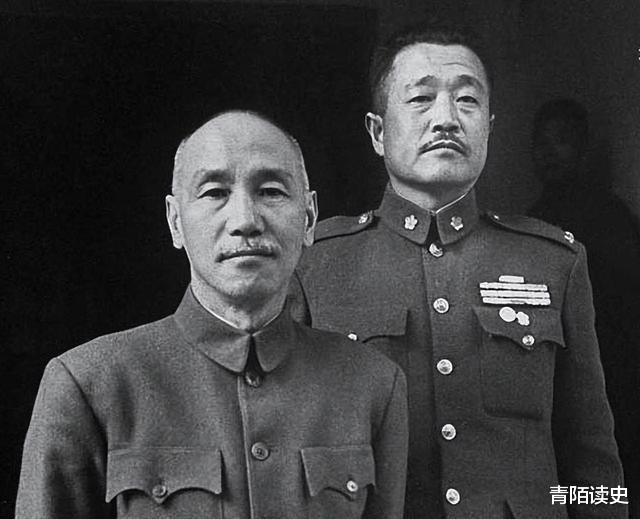

杜聿明能担任这个职位,其中也有熊式辉的一份功劳。

蒋介石在找东北的军政头头时,看中了在江西当了十年老大的熊式辉。他原本打算让熊式辉和张治中联手,一个管内政,一个管军队。但熊式辉心里明白,张治中虽然打仗不咋地,可玩政治却是一把好手,在蒋介石面前说话的分量比自己重多了。所以,熊式辉私下找了杜聿明,想跟这位性格好、还有点军事本事的小老弟联手。

杜聿明那会儿正好替五华山事件背了黑锅,他俩一商量挺对路子,熊就向蒋提了个议,结果他俩就如愿以偿地一起去东北上任了。

熊式辉比杜聿明大了11岁,工作经验和资历都比杜聿明丰富。他们合作得非常顺畅,这也再次体现了杜聿明的个人吸引力。

不过,蒋介石这次给的职位并不算太好。

首先,熊式辉真不是个理想的合作伙伴。这家伙擅长投机钻营,很会看人脸色行事。他早年之所以能受到蒋的信任,一宠就是十多年,主要是靠私人关系,而不是因为工作上的成绩。

东北那疙瘩的争斗,一开始靠的是枪杆子,到后来就得看手腕了。熊式辉这家伙,把东北那三个大省咔嚓咔嚓切成了九块,用的还是他当年在江西那套老办法。可时代不同了呀,这回他把三省变成九省,什么辽宁、辽北、安东、吉林、松江、合江、黑龙江、嫩江、兴安省,虽说能把自个儿信得过的人塞到各个省当老大,但这么一来,不就给人落下个拉帮结派的把柄嘛。特别是那些奉系的老人儿,对熊式辉那是满腹牢骚,意见大了去了。

跟杜聿明在东北开办中正大学,实实在在培养人才的长远计划比起来,熊式辉实在是没啥切实有效的招儿,他就是照搬以前管理江西的老一套办法。

那些爱搞关系、会巴结的人,多半心里都打着小算盘。熊式辉呢,在接手权力的时候,偷偷往自己腰包里塞了不少好处,赚得盆满钵满。到了1947年夏天,陈诚想去东北抢占地盘,他先派人去东北搜集熊式辉和杜某人的贪污证据。熊式辉一听这消息,立马慌了神,赶紧抢先一步去处理那些贪腐问题。要是熊式辉心里没鬼,他干嘛这么急着先动手呢?

不过说实话,熊式辉在蒋介石心中的地位,终究还是比不上陈诚。到最后,他还是被撤掉了在东北的职位。

熊式辉确实察觉到了中共在东北乡村建立政权的强大力量,但他自己没辙,只能干瞪眼瞧着解放区一天天变大。这或许就是蒋介石铁了心要换人的缘由。

另外,杜聿明并没有被持续重用到底。

1946年1月份,杜聿明因为肾病,在北平进了医院。这时候,蒋介石把范汉杰派到了东北,外面开始传言,说范汉杰可能会顶替杜聿明的位置。蒋介石还派了戴笠到北平医院,去看看杜聿明病情咋样。杜聿明一听这消息,心里头一紧,连忙推荐郑洞国当东北保安副司令长官,生怕自己被范汉杰给挤掉了。杜聿明心里头明镜似的,知道蒋介石爱搞这套“掺沙子”的把戏。

杜聿明还好病情不算严重,没多久就康复了。他不顾手术伤口还没痊愈,硬撑着回到工作岗位,继续指挥大军打仗。校长这种做法,真的让人心里发凉。

这事儿其实还不是关键。

1947年开头那会儿,杜聿明带着部队攻打南满,结果一直没攻下来,还被对方的101用南拉北打的战术搞得晕头转向,他心里急得跟热锅上的蚂蚁似的。老话常说,打仗嘛,有赢有输很正常。这不,都打了一年半了,两边对彼此的招数都摸得差不多了,谁赢谁输都挺正常。这时候,蒋介石应该继续相信杜聿明,支持他改改战术,稳住现在有的地盘,好为以后的战斗做准备。

可就在杜聿明心里打退堂鼓,想要走人的时候,蒋介石也跟杜聿明一样没了底气。他随随便便就把陈诚给派过去了,想让这位心腹大将去碰碰运气,看能不能搞出点新名堂。结果这么一闹腾,原本还算可以的局面,硬是给搞得乱七八糟。打仗这事儿可是国家大事,哪能这么随便试来试去?说到底,东北那边溃败,主要原因就是蒋介石这一通乱指挥。

杜聿明指挥打仗,很有一套,他总能从整个战场的大形势来考虑策略。在战斗打法上,他反应极快,刚到东北那会儿,占了上风,他就能迅速赢得胜利。就算后来战斗进入了僵持阶段,他也没吃过什么大亏,更别说像丢掉一个整编军那样的大败仗了。碰到难打的仗,他总能想出些妙招来化解,就像那次辽西战役,他直接带着兵团奔营口而去,这一招真是挺绝的。

这样一位难得的军事奇才,蒋介石却小瞧了他。说起来,也是因为杜聿明平时太过谦逊低调,才让蒋介石有了误解。

陈诚闹腾完一通后,蒋介石没让杜聿明再回去收拾烂摊子,而是直接把他拉回徐州,让他给刘峙当副手,实际上让他掌管徐州剿总的指挥大权。杜聿明到徐州后,好歹也想了个法子,那就是反攻山东,把济南给抢回来。就算拿不下济南,至少也能让徐州的防线更稳固些,说不定在杜聿明的带领下,黄百韬兵团能早点跟徐州会合,让华野没法插手。可惜啊,这些计划都没能实施,杜聿明又被调到东北,把卫立煌给晾在了一边。

在那极其不容易的时候,杜聿明又一次瞅准了要害,琢磨着让廖耀湘的主力部队趁着营口防守空虚赶紧撤走。以杜聿明的立场来看,这已经是最好的办法了!

不管你给我啥样的条件,我都会尽力打好,让你能抢先一步。但校长你老是这样,一次次地,只要有点优势就给搞没了。

战斗打成这样,将领被用得一塌糊涂,就算杜聿明像韩信、白起、卫青、霍去病、诸葛亮、司马懿这些大神齐聚一堂附身在他身上,又能怎样呢?到头来,除了失败,还能说啥呢。

接下来还有更多内容,下期咱们主要聊聊王耀武的故事。