人社部部长王晓萍提议:合理提高技能岗位的薪酬标准。推动工资分配,向生产一线和急需紧缺的技能人才倾斜:让劳动者多得,技高者多得,创新者多得。如果开始落实,这会很快实现吗?蓝领的春天要来了吗?许多蓝领表示不相信。我让Deepseek详细分析了一下落实的难度及蓝领是否能真正享受到实惠?看它怎么说。

一、政策落实的主要挑战

一、政策落实的主要挑战1. 企业成本压力与执行意愿

制造业、服务业等劳动密集型行业普遍利润微薄,尤其是中小企业在经济下行期更倾向于控制人力成本。强制提高工资可能引发裁员、自动化替代(如机器换人)或向低劳动力成本地区转移,反而削弱政策效果。

部分国企或垄断行业具备调整空间,但市场化竞争行业的企业可能通过“隐形降薪”(如削减福利、延长工时)规避政策。

2. 技能评价体系的不完善

当前技能等级认证存在“证书泛滥但能力脱节”问题。若缺乏统一的技能标准(如德国“双元制”的严格认证),薪酬倾斜可能沦为形式,甚至滋生职称买卖现象。(如“买证评职称”)。

技能人才的创新贡献难以量化,导致“创新者多得”缺乏可操作性标准,易引发内部不公平感。

3. 行业与区域发展的不平衡

高端制造业(如半导体、新能源)对高技能人才需求迫切,可能率先落实加薪;但传统制造业(如纺织、建筑)受制于产能过剩,薪酬提升空间有限。

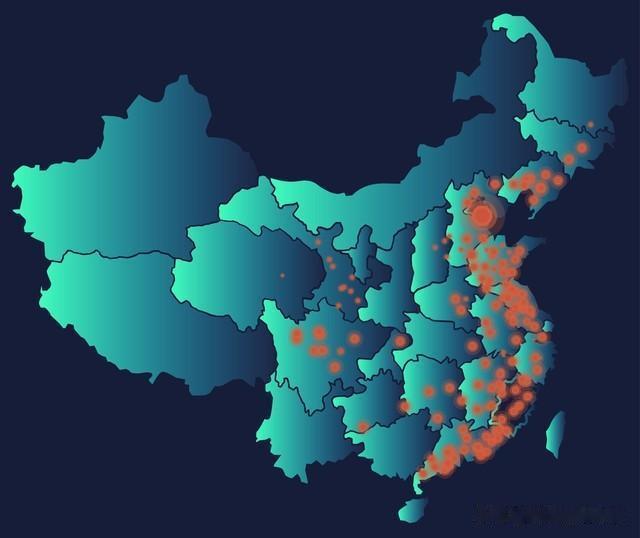

东部发达地区企业响应政策的动力强于中西部,可能加剧区域间蓝领收入差距。

4. 劳动力市场的结构性矛盾

部分岗位“用工荒”与“低技能过剩”并存。例如,数控机床操作工紧缺,但普通流水线工人供给过剩,政策难以普惠所有蓝领群体。

青年劳动者对“高薪蓝领”岗位的接受度仍受社会观念制约,政策需配套职业尊严提升措施。

二、蓝领能否真正受益?

二、蓝领能否真正受益?1. 短期:局部行业与岗位的试点效应

政策可能以“重点行业试点+税收优惠激励”的形式推进,例如新能源汽车、人工智能等战略领域的一线技术工人优先受益,形成示范效应。 国企、外企因合规性较强,可能早于民企落实政策。

2. 中期:取决于配套政策的协同性

若政府通过社保减免、技能培训补贴、企业评级挂钩(如“技能薪酬占比”纳入招投标评分)等组合拳,可降低企业抵触情绪。

工会组织能否实质性介入工资集体协商,是打破劳资博弈僵局的关键。

3. 长期:产业结构升级与人力资本投资

只有当中国制造业向价值链高端攀升(如从代工转向自主品牌),企业利润空间扩大,蓝领薪酬提升才具备可持续性。

职业教育改革需与企业需求深度对接,避免“校热企冷”,否则技能人才供给质量不足会削弱政策意义。

三、蓝领“不相信”的深层原因

三、蓝领“不相信”的深层原因1. 历史经验的负面反馈

过去类似政策(如最低工资标准调整)常伴随社保基数上调、灵活用工增加,部分蓝领实际到手收入不升反降,导致信任缺失。

2. 分配机制的不透明性

国企高管与一线员工收入差距过大,若“向一线倾斜”仅停留在口号,未能触及既得利益结构,蓝领获得感将被稀释。

3. 非货币福利的缺失

蓝领不仅关注工资,更看重职业稳定性、工作环境(如防尘降噪)、社会保障(如工伤保险覆盖率)。若政策仅聚焦薪酬,难以全面改善境遇。

四、结论:谨慎乐观下的渐进变革

四、结论:谨慎乐观下的渐进变革1. 政策不会“很快实现”,但部分群体将率先突破

高端技能人才、紧缺工种(如工业机器人运维)的薪酬提升可能在未来2-3年内显现,但普通蓝领的“普惠式增长”需更长时间。

2. 蓝领“春天”需多维度定义

若政策能推动“薪酬提升+职业尊严重塑+上升通道打通”,蓝领群体的社会地位有望系统性改善,而非单纯依赖工资单变化。

3. 关键在于执行力与持续性

地方政府可能将政策异化为“锦标赛工具”(如突击完成指标),需警惕形式主义。长期看,唯有通过立法(如《工资法》细化技能薪酬条款)和独立监督机制,才能保障政策落地。