台北阳明山公墓的清晨薄雾里,几支白玫瑰静静躺在树葬区。这个本该属于私人哀思的角落,却因"大S徐熙媛"这个名字,在2025年春天演变成全民围观的舆论风暴。当我们刷着"大S女儿未出席葬礼"的热搜词条时,是否想过这场葬礼早已异化为大众娱乐的延伸舞台?

小S在记者会上那句"希望姐姐安静离开"的哽咽,意外掀开了明星家庭处理隐私议题的复杂生态。根据台湾艺人权益保护协会2024年的调查报告显示,87%的艺人家庭成员认为媒体报道已严重干扰正常生活秩序。这让人想起李玟母亲在女儿追思会上那句震撼业界的质问:"连悲伤都要被明码标价吗?"

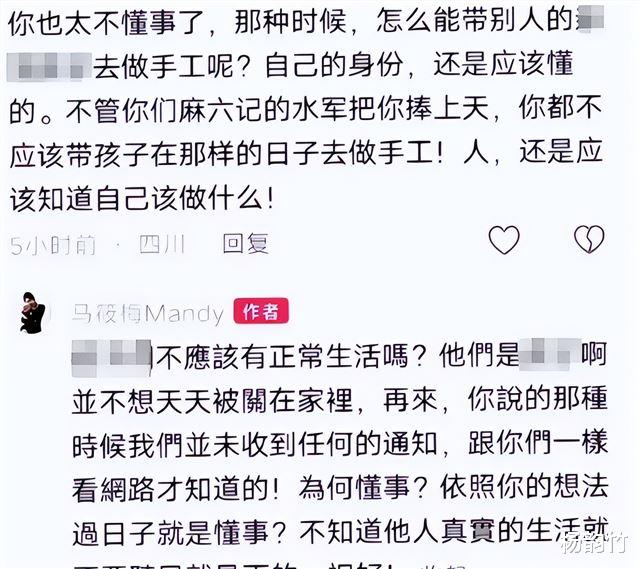

在台北某心理咨询中心,专为艺人家庭服务的黄医师透露:"很多星二代从小就被迫在镜头前表演亲情,成年后反而对家族事务产生严重疏离感。"这种创伤在大S子女身上体现得尤为明显——母亲离世时他们正在制作的手工作品,被网友放大解读为"冷血",却无人关注孩子可能正在用这种方式进行心理疗愈。

当我们吃着"汪小菲未出席葬礼"的瓜时,是否意识到这些碎片化信息正在构建某种集体窥私狂欢?中国传媒大学2023年的研究显示,明星家庭热搜的平均生命周期已从72小时缩短至9小时,这种信息过载正在摧毁公众对复杂事件的判断能力。

"马小姐回应未获通知"的声明登上热搜榜首时,某社交媒体平台的后台数据显示,相关话题的讨论量在3小时内突破2000万条。这种爆炸式传播背后,是算法推荐机制与公众猎奇心理的共谋。记得乔任梁父母在儿子离世后持续遭遇网络暴力时说过:"每个人都在追求真相,但真相往往在喧嚣中迷失。"

在这场葬礼风波中,最值得玩味的是舆论场的自我修正机制。当台媒爆出"具俊晔深夜密会律师"的模糊照片时,全网瞬间掀起遗产分配猜想;而24小时后基金会公布的捐赠明细,却鲜少有人继续追踪。这种"狼来了"式的信息消费模式,正在消解社会对重大事件的严肃讨论。

某娱乐记者私下透露:"现在接到明星家事爆料,首先要评估的是话题延展性而非真实性。"这种行业潜规则下,我们看到的所谓"真相",往往是经过多重利益筛选的叙事版本。就像大S离世前的聊天记录,被不同媒体剪辑出完全相反的情感指向。

具俊晔那句"会维护好孩子权利"的声明,在法学专家看来实则暗藏玄机。根据台湾地区《民法》第1138条,配偶与子女的遗产继承权存在复杂博弈。某不愿具名的律师透露:"当遗产涉及两岸不同法域时,资产分配可能演变为持续数年的法律拉锯战。"

这场葬礼暴露的不仅是情感纠葛,更是华语娱乐圈特有的家族式经纪模式危机。大S姐妹打造的"S家族"品牌,本质上是个体IP与家族利益深度绑定的商业体。文化评论人梁文道曾指出:"这种前现代宗族结构与现代娱乐工业的结合,注定会衍生出畸形的权力关系。"

值得关注的是,小S在葬礼安排中展现的决策权,恰是台湾娱乐圈"长姐如母"传统的现代演绎。这种基于血缘的权威体系,在遭遇现代法理秩序时必然产生剧烈冲突。就像网友争议的"该不该让孩子送别母亲",本质上是对传统家族伦理与个体权利界限的认知碰撞。

当我们在手机屏上划过第20篇葬礼分析文章时,或许该停下思考:为何明星的生死离别总会演变成全民参与的媒介事件?南京大学新闻传播学院2024年的研究指出,这种集体围观本质上是现代人对抗存在焦虑的心理投射——通过消费他人的生命故事,获得虚幻的参与感和意义填充。

要打破这种畸形的互动模式,需要建立明星隐私保护的行业公约,完善自媒体时代的信息核实机制,更重要的是培养公众对私人领域的基本尊重。正如一位网友在争议中最清醒的留言:"让他们安静告别吧,我们终究只是路过星尘的旁观者。"

下次再遇到类似事件时,或许我们可以先问自己三个问题:这条信息是否经权威信源确认?我的转发是否会造成二次伤害?如果主角是我的家人,我会希望被这样讨论吗?唯有建立这种换位思考的媒介素养,才能在娱乐至死的时代守住人性的温度。