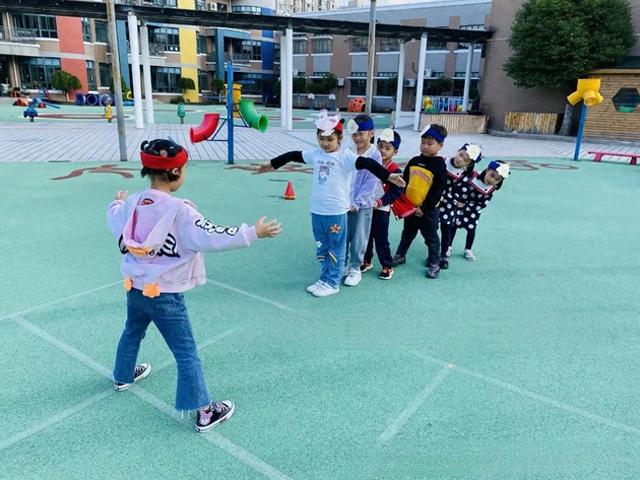

公园里,小朋友们正一起玩老鹰捉小鸡的游戏,孩子们玩得非常开心。

一个瘦弱的小女孩,抿着嘴巴,畏畏缩缩地站在一旁,挺久了。

这孩子经常碰见,她不爱说话,也不跟小朋友一起玩,常常一个人安静地坐在椅子上。

看女孩的样子好像很想跟着一起玩的样子,我走过去,鼓励她说:

“你可以加入,跟大家一起玩啊!”

小女孩摇摇头,一会儿用细弱的声音说:

“我怕他们不喜欢和我玩,我怕奶奶不让我玩,我怕摔跤了会被妈妈骂......”

看着这个瘦弱、腼腆、不爱说话的孩子,内心居然有这么多的“害怕”。

这种害怕,就像一个怪兽,正一点一点地破坏着孩子的安全感、自我意识、及对外界环境的信任。

原来,她如此挣扎,不是乖巧、听话,而是陷入了严重的“精神内耗”里。

什么是精神内耗?“精神内耗”是近期非常流行的一个词。

简单来说,就是人处于一种精神痛苦的状态里,脑中常常陷入毫无意义的思考,思维上的纠结同时伴随着焦虑、紧张的情绪,本质上是一种“纠结”的“无用功”。

因为长期的精神内耗会让人感到疲惫、焦虑、痛苦甚至抑郁。

被精神内耗吞噬着的孩子,内心汇集了多种力量在打架,在互相撕扯,这会让孩子身心疲惫,性格忧郁。

长期下去,不仅会影响孩子的学习成绩,更严重的会影响孩子的社交和人际关系,及孩子的身心健康成长。

孩子陷入精神内耗的特征陷入长期精神内耗的孩子,身上会有这3个明显特征:

1.想得太多,犹豫不决

长期经历精神内耗的孩子很明显的一个特征是想得太多、犹豫不决、容易焦虑。

茜茜就是这样的孩子,她很喜欢画画,而且画得也很好,经常能得到家长、老师、同学的夸奖。

校园艺术节,有画画比赛,她很想报名参加比赛,可又担心自己画不好怎么办?害怕不能在比赛中获得名次怎么办?担心不能获奖,老师和爸爸妈妈对自己失望了怎么办?

美术老师鼓励她报名参加比赛,但是她还是在报名与不报名之间徘徊着、纠结着。

拖到了报名的最后一天,她把写好了的报名表给撕了,还是没有去参加比赛。

而这样的情况却是茜茜的常态,明明是很简单的一件事,她却想太多,总喜欢把事情都往坏处想,把困难无限放大。

事情还没做,就想太多结果,无形中放大压力,陷入了焦虑当中,在未发生、也不可能发生的事情上不断地消耗自己的精力。

2.敏感、习惯委屈自己

你知道敏感的孩子有多可怜?他不仅自卑胆小,还努力地想讨好每个人。

放学回家,个性内向害羞的朵朵愁眉苦脸地跟妈妈哭诉说:

“李妮可把我最喜欢的橡皮拿走了,好几天了也没还给我。”

妈妈:“那你为什么不找她要啊?”

“妈妈,我不能找她要,找她要了,她不跟我做朋友了怎么办?

就一块橡皮,我要是找她要了,我太小气了吧,要是同学们知道我这么小气,他们都不理我了怎么办?”

谦让是一种美德,但毫无原则的退让则是委屈自己。

明明是自己的东西,孩子却因为害怕别人不跟自己玩,于是宁愿委屈自己,也不愿意维护自己,终究被自己的精神内耗,塑造成了讨好型人格。

这样的孩子,会不遗余力地压抑、牺牲、委屈、放低自己,去满足别人、讨好别人。

一个敏感的孩子,连维护自己的勇气都没有,又怎么会有要幸福的勇气呢?

3.做事拖延,没有动力

“精神内耗”的孩子往往会表现出一种拖延的习惯。

他们通常会把该做的事情一拖再拖,直到最后一刻才匆忙完成,或者干脆放弃不做。

孩子的这种拖延习惯,并不是因为不想做、懒惰或不负责任,而是认为自己能力不行,怕做不好,缺乏动力,所以一拖再拖。

丞丞的语文成绩不理想,妈妈要给他报个补习班,丞丞很听话,答应了。

报班后,老师布置的作业,丞丞是能拖则拖,妈妈骂一下才动一下,有时干脆摆烂不做。

妈妈很生气,丞丞说:

“自己答应报班,只是为了迎合妈妈,怕自己努力学了还是考不好。”

著有《拖延心理学》的美国资深心理咨询师简·博克认为,

“拖延的毛病,不是恶习,也不是品行问题,而是由恐惧引起的一种心理综合症”。

由于对自己的能力和结果没有信心,对自己的任务和目标没有兴趣,会在父母看不到的地方摆烂,做什么都没有动力。

并且会觉得做什么都不会有好的结果,所以就选择逃避和拒绝。

某些时候,他们也会非常厌恶自己,不断给予自己负面评价。

如何减少孩子的精神内耗孩子的内耗,大多隐藏在父母的教育方式里。

有心理学者说曾说过:

每一种性格缺陷,都是由于遭受某种错误对待形成的。”

孩子的内耗,是一种成长的负累,需要父母用行动,驱散他们内心的黑暗和不安。

1.学会倾听,做孩子温暖的靠山

父母要学会多倾听孩子,多以平等的姿态与孩子沟通。

在沟通的过程中,即使孩子的观点和思考在我们眼里不是那么成熟,话语还有些幼稚,烦恼也许小打小闹、不值一提,但是父母也要怀着尊重和接纳的心态去倾听他们的故事。

当孩子的“烦恼”能被父母看见,观点能被父母理解和肯定时,孩子就知道,

他不是一个人,爸爸妈妈永远都会支持自己。

遇见任何事情,他不会去压抑自己,而是愿意去和爸爸妈妈分享。

2.不包办,做孩子的引路人

有时,有些家长会把孩子的行为看成问题。

一看到孩子写作业兴致不高,或者孩子说了句丧气话,便会顿时火冒三丈,认为自己的孩子不思进取、不学无术。

如果父母只会一味地对孩子责备、施压,孩子得到的就是扭曲、撕扯的外力,就会不断压抑自我,向内攻击。

家长要做孩子的引路人,给予孩子尊重、接纳、支持,孩子才能不断汲取父母给予的正能量,从而减少内耗,发展成一个身心健康的孩子。

3.积极养育,强大孩子的内心

研究发现,父母积极的教养方式有助于培养孩子的抗挫折能力。

爱是世界上最有强大的力量,也是孩子感到最温暖的港湾。

在孩子受挫时,如果父母能够给予孩子更多的情感关怀、理解和鼓励,使孩子的自我价值感得到确认,他们就不容易在逆境中一蹶不振。

在孩子面对挑战时,如果父母不是一味地关注结果,而是看到孩子朝着目标做出的努力,他们就不会在挑战中停滞不前。

(以上图片均来源于网络,若有侵权请联系删除)

因为在爱的力量下,他们相信自己一定能战胜困难。

孩子在父母的积极养育下,定能在一次次磨炼中越挫越勇。

日本作家东野圭吾说:

“谁都想生在好人家,可无法选择父母,发给你什么样的牌,你只能打好它”

虽然我们无法选择自己的原生家庭,但是我们可以选择给孩子什么样的原生家庭。

行动起来,与孩子建立紧密、健康的亲子关系,学会倾听、积极养育,让孩子减少焦虑和恐惧,减少精神内耗,自由自在生长。

我是一名育婴师妈妈,关注家庭成长,孩子的养育和教育,期待您的支持和关注