公元1227年,成吉思汗在六盘山病逝,临终前留下一道让后世争论不休的“遗产分配题”:四个儿子该怎么分天下?

长子术赤:身世成谜的“边缘人”

术赤的出生自带“八卦属性”。

母亲孛儿帖嫁给成吉思汗不久,就被蔑儿乞人抢走,九个月后被救回时,怀里抱着刚出生的术赤。

虽然成吉思汗始终视如己出,但察合台却常拿这事羞辱他:“你是蔑儿乞人的种,没资格继承汗位!”

这句狠话,让术赤一生都在“证明自己”。

他随父西征花剌子模,打下里海以北的草原,后来儿子拔都更是西征到俄罗斯,建立了疆域达600万平方公里的钦察汗国(金帐汗国)。

有趣的是,尽管血缘存疑,术赤系却成了蒙古诸汗国中“辈分最高”的一支,拔都甚至能左右大汗继位——贵由汗登基时,都得看他脸色。

次子察合台:暴躁二哥的“政治站队”

察合台性格火爆,和术赤水火不容,却对三弟窝阔台异常忠诚。

成吉思汗把中亚的“河中地区”(今乌兹别克斯坦一带)封给他,本意是让他镇守帝国西部。

但他选错了两次队:第一次支持窝阔台系,结果贵由汗死后,拖雷系的蒙哥上台,直接把他的领地“割”了一半给钦察汗国;

第二次支持阿里不哥对抗忽必烈,被元朝和钦察汗国联手打压,最终汗国分裂成东西两部,西察合台还被突厥化的蒙古人帖木儿推翻,成了“为他人作嫁衣裳”的典型。

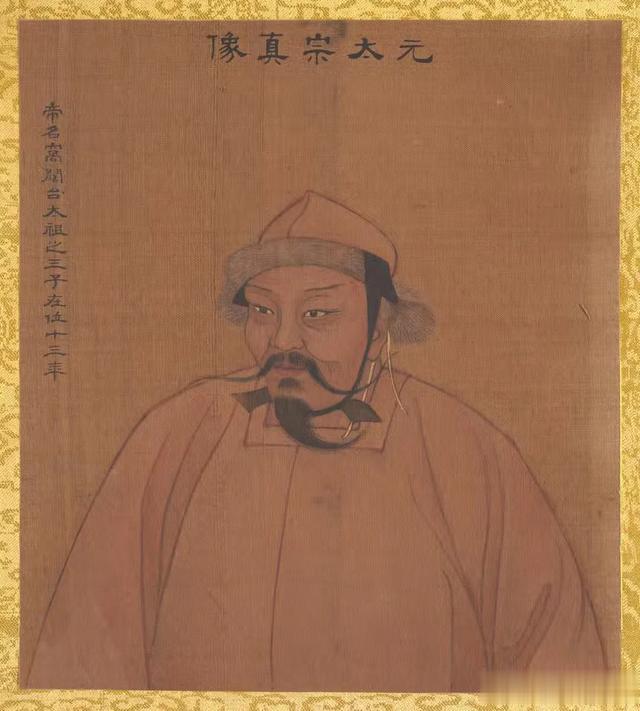

三子窝阔台:靠“高情商”上位的“捡漏王”

窝阔台既不是长子,也不符合蒙古“幼子守灶”传统,却被成吉思汗选中,只因他“能团结兄弟”。

他继位后,确实展现了治国之才:灭金朝、征南宋、派拔都西征欧洲,把蒙古帝国版图扩张到鼎盛。

但他犯了两个致命错误:一是没明确制定汗位继承制度,导致死后老婆脱列哥那“篡改遗诏”,强行让儿子贵由继位;

二是低估了四弟拖雷的势力——拖雷手握80%的蒙古军队,虽暂时让步,却让儿子们埋下了复仇的种子。

四子拖雷:“幼子守灶”的“悲情英雄”

按蒙古传统,拖雷本应继承父亲的斡耳朵(宫廷)和大部分军队,却在忽里勒台大会上“被迫”支持窝阔台。

1232年,他在征金回师途中突然暴毙,死因成谜(一说被窝阔台毒杀)。

但拖雷系堪称“逆袭王者”:长子蒙哥靠术赤系支持夺回大汗位,次子忽必烈建立元朝,五子旭烈兀在西亚建立伊利汗国,成了黄金家族中“开枝散叶”最成功的一脉。

四大汗国诞生:从“兄弟分家”到“帝国分裂”

四大汗国诞生:从“兄弟分家”到“帝国分裂”成吉思汗死后,四大汗国陆续成型,表面是“一家人”,实则各自“搞独立”:

钦察汗国:术赤系的“西疆霸业”

术赤的封地本是花剌子模以北的草原,儿子拔都却不满足。

1235年,他率15万大军西征,灭俄罗斯基辅公国、保加利亚,一直打到匈牙利,欧洲人称其为“上帝之鞭”。

他在伏尔加河下游建萨莱城,作为汗国首都,因大汗的帐篷用黄金装饰,又称“金帐汗国”。

最牛的是,拔都的“长辈身份”让他拥有“废立大汗”的权力:贵由汗继位时,他以“生病”为由拒绝参会,后来支持蒙哥上位,直接把大汗位从窝阔台系转到拖雷系。

察合台汗国:在“反复横跳”中衰落

察合台的封地包括今天的新疆和中亚,本是“富得流油”的绿洲地带。

但他的孙子哈剌旭烈兀却成了“政治牺牲品”:蒙哥为拉拢术赤系,强行罢免哈剌旭烈兀,改立拔都的傀儡。

后来察合台系支持阿里不哥对抗忽必烈,被元朝军队两次征讨,领地缩水一半。

14世纪,汗国分裂为东西两部:西察合台被帖木儿推翻,建立帖木儿帝国;东察合台(亦称“蒙兀儿斯坦”)后来演变成“亦力把里”,最终被准噶尔汗国吞并。

窝阔台汗国:从“正统”到“昙花一现”

窝阔台的封地在阿尔泰山一带,本应是“近水楼台先得月”,却因贵由汗的短命和拖雷系的崛起,逐渐边缘化。

窝阔台的孙子海都是个狠人,趁忽必烈和阿里不哥内战,拉拢察合台系,建立窝阔台汗国,一度占据中亚大片土地,还喊出“恢复窝阔台系荣耀”的口号。

但他碰上了元朝的“铁血皇帝”忽必烈,双方打了40年,最终海都战败,汗国被元朝和察合台汗国瓜分,1309年彻底灭亡,是四大汗国中存续最短的(仅84年)。

伊利汗国:拖雷系的“西亚传奇”

旭烈兀是忽必烈的同母弟,1253年奉命西征,灭波斯阿拔斯王朝、叙利亚阿尤布王朝,一直打到埃及边境。

1260年,他得知蒙哥去世,决定留在波斯建国,支持忽必烈争夺汗位。

伊利汗国以波斯为中心,统治今天的伊朗、伊拉克、土耳其等地,旭烈兀甚至娶了一位基督教公主,试图联合欧洲对抗埃及马穆鲁克王朝。

汗国后期伊斯兰化,却保留了大量蒙古习俗,成了东西方文化交融的“实验场”,直到1388年被帖木儿帝国灭亡。

大汗世系混战:从“窝里斗”到“元朝诞生”

大汗世系混战:从“窝里斗”到“元朝诞生”蒙古帝国的分裂,本质是“汗位继承制度”的混乱:

贵由汗:“妈宝男”引发的连锁反应

窝阔台本想传位给孙子失烈门,老婆脱列哥那却靠“枕边风”和贿赂贵族,让儿子贵由继位。贵由能力平庸,还和拔都有旧怨(早年西征时吵架),在位仅3年就暴毙,留下“权力真空”。

这给了拖雷系机会——蒙哥在拔都的支持下,召开忽里勒台大会,成为首位拖雷系大汗,还处决了50多个窝阔台系贵族,彻底洗牌。

忽必烈vs阿里不哥:兄弟内战撕裂帝国

1259年,蒙哥死于钓鱼城下,弟弟忽必烈和阿里不哥争位。忽必烈更“汉化”,得到汉地贵族支持,在开平(今内蒙古正蓝旗)称帝,建元“中统”;阿里不哥坚守蒙古传统,在哈拉和林称汗,得到三大汗国(钦察、察合台、窝阔台)支持。

双方打了5年,最终忽必烈靠汉地的粮草和兵力拖垮弟弟,1264年阿里不哥投降。

但这场内战让四大汗国彻底离心:拔都的儿子别儿哥虽支持阿里不哥,后来却和伊利汗国(旭烈兀)因宗教问题开战;察合台汗国和窝阔台汗国则沦为元朝的“对手”,直到海都败亡。

元朝:从“草原帝国”到“中原王朝”

忽必烈胜利后,做了两件大事:一是迁都大都(今北京),定国号“元”,彻底汉化;二是承认四大汗国的独立地位,换取他们名义上的臣服。

从此,蒙古帝国从“统一王朝”变成“联邦制”,元朝皇帝虽为“共主”,实则管不了钦察、伊利等汗国。

这一转变,让蒙古统治在中原延续98年,却也加速了帝国的分裂——毕竟,谁愿意听千里之外的“亲戚”指挥呢?

四大汗国的“终极归宿”:辉煌过后是灭亡

四大汗国的“终极归宿”:辉煌过后是灭亡到14世纪末,四大汗国相继落幕:

钦察汗国被莫斯科公国崛起推翻,最后一任大汗在1502年被杀,俄罗斯人结束了240年的“鞑靼统治”;

察合台汗国分裂后,西汗国成了帖木儿的跳板,东汗国则在新疆苟延残喘,直到1680年被准噶尔吞并;

窝阔台汗国最早灭亡,领地被元朝和察合台汗国瓜分,如今只剩下哈萨克斯坦的几处废墟;

伊利汗国灭亡后,波斯进入帖木儿时代,但蒙古统治留下的影响至今可见——伊朗语中仍有大量蒙古词汇,德黑兰的某些习俗还带着草原印记。

结语:黄金家族的“权力寓言”

结语:黄金家族的“权力寓言”蒙古帝国的故事,像一场盛大的“家族群像剧”:术赤系靠能力逆袭,察合台系因站队失败陨落,窝阔台系从“正统”沦为“悲剧”,拖雷系靠隐忍成为最后赢家。

他们用200年证明:再强大的血缘纽带,也抵不过权力的诱惑;再辽阔的版图,也需要制度的支撑。

正如《元史》所言:“天下之势,分久必合,合久必分。”

四大汗国的兴衰,不仅是一段波澜壮阔的历史,更是人类文明中“分裂与融合”的永恒注脚。

下次当你看到俄罗斯的金帐汗国遗址、伊朗的伊利汗国王陵,或许会想起:这一切,都始于那个在草原上骑马射雕的成吉思汗,和他那四个“不安分”的儿子。