清明节不仅是祭奠先人的传统节日,也是与孩子探讨生命话题的契机。

如何向孩子解释“死亡”?

如何引导他们理解生命的消逝与情感的延续?

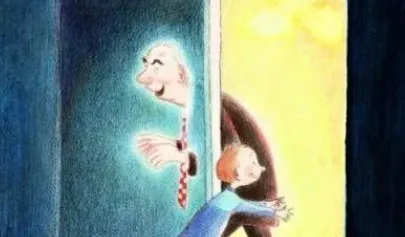

丹麦绘本《爷爷变成了幽灵》以温暖的视角,通过小男孩与“幽灵爷爷”共同回忆的故事,为生命教育提供了自然的情感入口。

本文结合儿童认知发展规律,提炼三个具体方法,帮助家长借助绘本与孩子展开深度对话。

儿童对死亡的理解受年龄限制:3-6岁孩子常认为死亡是暂时状态;7-12岁逐渐理解不可逆性。

绘本中爷爷以幽灵形态回归的情节,既能缓解孩子对死亡的恐惧,又为情感表达提供了缓冲空间。

具体步骤:

1. 预读准备

提前通读绘本,标记可能引发疑问的页面(如爷爷躺在病床、幽灵形象)。

准备简单解释:“爷爷身体停止工作了,但艾斯本还能感受到他的爱。”

2. 观察与倾听

阅读时留意孩子的肢体语言:若反复翻看爷爷微笑的画面,可顺势讨论“你记得爷爷最开心的笑容吗?”;

若对幽灵形象紧张,可引导触摸纸张:“幽灵爷爷是透明的,但他抱艾斯本时很温暖。”

3. 允许情绪流动

部分孩子可能沉默或转移话题,无需强迫回应。可延伸活动:用蜡笔画一幅“和爷爷做过的事”,通过绘画释放情绪。

《爷爷变成了幽灵》用四次“回忆-寻找”推动故事:爷爷忘记关冰箱、和奶奶跳舞、送艾斯本礼物……最终想起“忘记说再见”。这种叙事模式可帮助孩子理解:死亡不是爱的终结。

对话引导技巧:

1. 用具体回忆联结现实

读到爷爷回忆片段时暂停,提问:“如果和故事里一样,你最想和离开的人一起回忆哪件事?”避免抽象提问(如“你想他吗”),从具体事件切入更易让孩子表达。

2. 建立“未完成事件”清单

准备便签纸,写下或画出“想一起做的事”,如“教爷爷玩新游戏”“给奶奶看满分试卷”。将清单放入盒子,解释:“有些事虽然不能实现,但想念本身就有意义。”

3. 设计告别仪式

参照绘本结尾的挥手场景,可带孩子叠纸船、点一盏小夜灯,或对着天空说“再见”。强调:“告别不是忘记,而是把爱放在心里。”

扫墓、祭祖等传统习俗,若直接解释为“纪念去世的人”,低龄儿童可能难以理解。

结合绘本中的情感线索,可将习俗转化为孩子能感知的体验。

实践建议:

1. 用自然现象类比生命循环

扫墓时观察周围植物:“这片叶子落到土里,会让大树明年长得更好。就像故事里的爷爷,他的爱变成了艾斯本记忆里的大树。”

2. 制作“记忆盒子”

准备小木盒,放入代表逝者的物品:一枚纽扣、一段录音、一张照片。与孩子约定:“每次想念时,可以打开盒子看看,就像艾斯本翻看和爷爷的合影。”

3. 在仪式中赋予主动权

让孩子参与准备祭品:挑选水果、画一幅祭奠画。强调行为的意义:“我们做这些事,就像艾斯本帮爷爷想起忘记的事,是把爱传递出去。”

不同年龄段的调整策略

- 0-3岁:用肢体接触降低不安。

读绘本时环抱孩子,轻拍后背;用布偶演示挥手告别。

- 4-6岁:通过角色扮演理解情感。

家长扮演幽灵爷爷,孩子说出想说的话;用橡皮泥捏“记忆礼物”。

- 7-12岁:引导辩证思考。

讨论:“如果幽灵爷爷没回来,艾斯本可以用其他方式记住他吗?”

常见问题应对参考

- 孩子突然哭泣:递上纸巾,平静陪伴。“想哭就哭出来,艾斯本也和爷爷一起哭过。”

- 反复追问死亡细节:用自然现象解释。“就像树叶秋天落下,生命有开始和结束,但大树会记得每一片叶子。”

- 担心自己或父母死亡:强调当下的安全感。“我们现在很健康,就像书里爷爷生病前,每天都和艾斯本玩。”

结语

生命教育不是一堂严肃的课,而是日常的情感联结。

《爷爷变成了幽灵》的价值,在于它承认离别的悲伤,也肯定了记忆的温暖力量。

清明时节,当孩子指着绘本问“人为什么会死”,或许不必急于给出完美答案——一起种下纪念的种子,共同等待它发芽的过程,本身就是最好的回答。

(注:《爷爷变成了幽灵》原作者为金·弗珀兹·艾克松/图、爱娃·艾瑞克松/文,建议家长选择正版绘本以确保图文完整性。)