2025年,全球汽车市场刮起了前所未有的“中国风”。比亚迪、吉利、长城……这些曾经在全球舞台上默默无闻的名字,如今正以令人瞠目结舌的速度崛起,甚至开始撼动百年汽车巨头的统治地位。有人说这是中国汽车的“黄金时代”,也有人对此表示质疑,认为这只是暂时的现象。那么,事实究竟如何呢?中国汽车的崛起是昙花一现,还是一个不可逆转的趋势?让我们从数据、市场和技术三个维度,深入剖析这场全球汽车产业的“大地震”。

首先,让我们看看冰冷的数据说话。2025年上半年的全球汽车销量排行榜,已经出现了显著的变化。虽然丰田、大众等传统巨头依然占据着前列,但中国汽车品牌的排名正在稳步提升。比亚迪,这位曾经的“黑马”,已经跃居全球前三,并且与前两名之间的差距正在不断缩小。更令人惊喜的是,吉利、长城、上汽等品牌也纷纷进入全球销量前十,他们的身影出现在了欧洲、北美、东南亚等多个重要市场。这可不是巧合,而是中国汽车产业多年积累的结果。

这背后,是中国汽车产业链的日益完善。过去,中国汽车产业常常被诟病为“组装厂”,核心技术依赖进口。然而,近年来,中国汽车厂商在研发投入方面大幅增加,涌现出一批自主研发的核心技术,例如电池技术、智能驾驶技术等。这使得中国汽车的成本优势更加明显,并且在性能和品质方面也实现了显著提升。以比亚迪为例,其刀片电池技术已经成为行业标杆,不仅安全性高,续航里程也大幅提升,更重要的是,价格还比竞争对手更具优势。这使得比亚迪的产品不仅在国内市场热销,更在海外市场获得广泛好评。

当然,中国汽车的崛起并非一帆风顺。它也面临着诸多挑战。首先是国际市场的竞争压力。虽然中国汽车厂商在某些细分市场取得了突破,但在高端市场,仍然面临着来自欧美日韩品牌的强有力竞争。例如,BBA等豪华品牌仍然牢牢占据着高端市场份额,其品牌影响力与技术积累都不是一朝一夕能够超越的。其次,国际贸易摩擦与地缘政治风险也增加了中国汽车厂商的海外拓展难度。关税壁垒、贸易制裁等因素都可能对中国汽车的出口造成影响。

再者,中国汽车产业自身的不足也需要正视。虽然中国汽车厂商在研发实力上取得了长足进步,但在一些核心技术领域,与欧美日韩厂商相比,仍然存在差距。例如,在自动驾驶技术方面,虽然中国厂商也取得了一些进展,但与特斯拉、谷歌等公司相比,还存在一定的差距。此外,中国汽车品牌在全球市场的品牌认知度还有待提高。很多海外消费者对中国汽车品牌缺乏足够的了解和信任,这影响了中国汽车的销量。

那么,中国汽车产业的未来将会如何发展呢?笔者认为,中国汽车产业的崛起并非昙花一现,而是一个长期趋势。其根源在于中国庞大的国内市场、完善的产业链以及日益增强的技术实力。庞大的国内市场为中国汽车厂商提供了试错和发展的空间,也为其积累了大量的经验和数据。完善的产业链确保了中国汽车厂商在成本和供应链方面的优势。而日益增强的技术实力则使得中国汽车产品在性能和品质方面具备了国际竞争力。

当然,中国汽车厂商也需要正视自身的不足,不断提升技术实力、强化品牌建设,才能在全球竞争中立于不败之地。在技术方面,需要加大研发投入,在核心技术领域实现突破,例如芯片技术、自动驾驶技术等。在品牌建设方面,需要加强国际化营销,提升品牌认知度和美誉度,树立具有国际影响力的品牌形象。

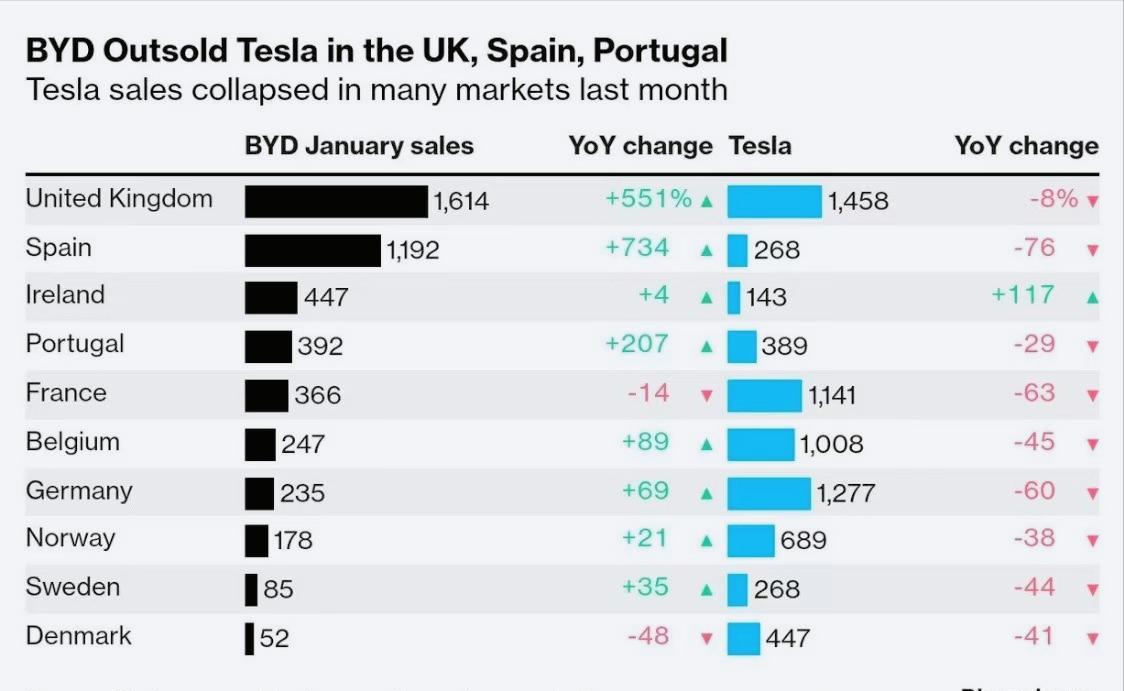

最后,我们再用一些更具体的数据来支撑我们的观点。根据国际汽车制造商协会的数据,2025年上半年,中国汽车出口量同比增长超过80%,远超全球平均水平。这说明中国汽车的国际竞争力正在不断提升。在欧洲市场,中国品牌汽车的市场份额也在逐年上升,一些车型甚至已经进入当地销量排行榜前列。这表明中国汽车已经开始被欧洲消费者接受和认可。

值得注意的是,中国汽车市场的增长并非仅仅依靠价格优势,而是越来越多的消费者开始认可中国汽车在品质和技术上的提升。这不仅体现在新能源汽车领域,也体现在传统燃油车领域。中国汽车厂商正在积极参与国际标准制定,并加大对海外市场的投入,这表明中国汽车厂商已经开始从“价格竞争”转向“综合竞争”。

总而言之,2025年的全球汽车市场格局正在发生深刻的变化。中国汽车的崛起并非偶然,而是长期努力的结果。虽然中国汽车产业仍然面临着诸多挑战,但其未来发展潜力巨大。只要中国汽车厂商能够抓住机遇,不断创新,提升自身实力,就一定能够在全球汽车市场上占据更加重要的地位,实现从“汽车大国”到“汽车强国”的华丽转身。中国汽车的崛起,并非一个简单的经济现象,而是中国制造实力提升的象征,是“中国速度”的又一力证,更是中国在全球产业链地位提升的又一里程碑。 这场汽车产业的“大地震”还在继续,而中国汽车的未来,充满了无限可能。