近年来,随着消费者对室内空气质量的关注度提升,空气净化器逐渐成为家居标配。然而,面对市场上“光触媒分解”“纳米催化”等复杂概念,普通用户往往难以辨别技术真伪。本文从技术逻辑与使用体验角度,解析两种主流净化方式的差异,并探讨更符合家庭需求的解决方案。

光触媒技术以纳米二氧化钛为催化剂,在紫外线照射下生成氧化性物质,理论上可分解甲醛等气态污染物。其优势在于催化剂自身不损耗,且对部分有机物具有分解能力。但实际应用中存在明显限制:

光照依赖性强:需特定波长紫外线激活,普通室内光源难以满足;

适用浓度门槛高:对低浓度污染物的处理效率有限;

环境适配性弱:纳米涂层的稳定性易受温湿度影响。

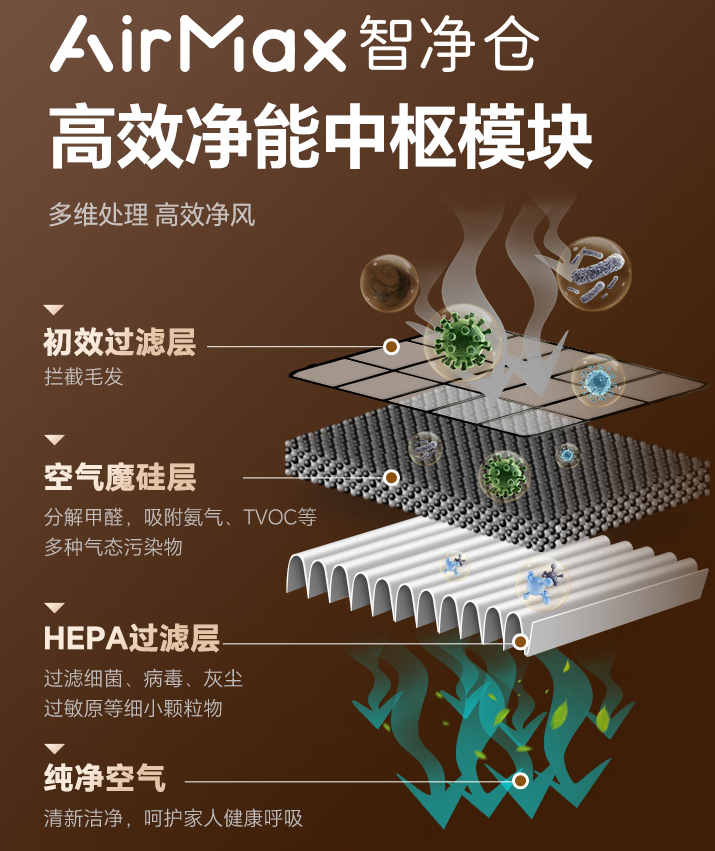

过滤式净化:物理拦截的科学性通过风机驱动空气循环,经多层滤网分级处理污染物,核心技术包括:

HEPA滤网:物理拦截颗粒物,H13级标准可过滤99.97%的0.3微米颗粒;

复合滤芯:除醛材料与催化分解协同作用,兼顾气态污染物处理。

相比光触媒技术,过滤式方案具备以下特性:

即时响应能力:开机即可实现空气循环净化;

效果可量化:CADR(洁净空气输出率)、CCM(累积净化量)等参数可横向对比;

安全系数较高:无紫外线或臭氧释放风险。

实验室环境与真实家居场景存在显著差异:

甲醛释放周期长达数年,持续低浓度释放超出光触媒有效作用范围;

紫外线灯管维护成本高,且存在光衰问题;

复杂空间结构导致气流死角,影响净化覆盖率。

过滤式方案的优势验证以某电商平台销量TOP3机型的技术方案为例:

90%以上产品采用HEPA+除醛材料组合,印证市场对物理过滤的认可;

用户调研显示,72%消费者更关注滤网更换提醒、运行噪音等体验细节;

第三方检测报告表明,优质过滤式产品在密闭空间内可实现每小时4-6次换气率。

三、技术升级下的产品创新趋势在过滤式净化领域,新颐小白系列的技术迭代具有行业参考价值。其核心创新体现在:

1. 风道结构革新采用“双涡轮增压+四维立体循环”设计,突破传统单面进风局限,实测气流覆盖范围提升35%,更适合开放式客厅场景。

2. 滤材技术突破梯度式复合滤芯:前置初效层拦截毛发灰尘,中段HEPA过滤PM0.1,末端氧化硅催化分解甲醛;

纳米硅晶体吸附技术:相比传统活性炭,孔隙率提升2倍,甲醛吸附量达1500mg以上。

内置PM2.5/VOC双传感器,支持自动档位调节;

手机APP可查看滤网寿命及区域空气质量热力图;

夜间模式噪音低至36dB,不影响睡眠。

四、理性选购的三大参考维度技术参数验证重点关注CADR值与适用面积匹配度(建议CADR×0.12≈适用面积),CCM值反映滤网耐用性。某品牌旗舰机型实测数据显示,其颗粒物CCM超国标P4级3倍,滤网寿命长。

能耗与维护成本一级能效机型功耗可降低40%,部分品牌支持滤网回收计划,长期使用成本更可控。

场景适配性养宠家庭建议选择大格栅防缠绕设计,新装修环境侧重气态污染物去除能力,卧室使用需考量静音表现。

技术进步正在重塑空气净化行业格局。从早期概念营销到如今的数据化、透明化竞争,消费者得以更理性地选择适配方案。在过滤式净化技术持续精进的当下,或许我们更应关注那些“用参数说话”的产品革新,毕竟真实可见的空气改善,才是品质生活的底层保障。