1950年的长津湖战役,注定要在中国军事史上留下浓墨重彩的一笔。然而鲜为人知的是,在这场辉煌胜利的背后,却隐藏着一个令人深思的历史细节。当时担任志愿军第9兵团政治部主任的谢有法将军在晚年的回忆录中披露:在渡过鸭绿江之前,9兵团司令员宋时轮曾经打电话给东北局第一书记高岗,提出部队需要换装的请求。不仅如此,宋时轮还希望能够直接向毛主席汇报这个情况。然而,高岗却拒绝了这个请求。这个看似普通的电话究竟隐藏着什么样的故事?为什么宋时轮如此执着地要求换装?高岗又为何不同意让他和毛主席通话?

一、决定性的电话

一、决定性的电话1950年11月初的一天,安东市一间简陋的指挥部里,第9兵团司令员宋时轮正在焦急地等待电话接通。这位在南方战场上叱咤风云的将领,此刻眉头紧锁。他面前的电话是当时最先进的磁石式电话机,这部电话将他与东北局第一书记高岗连接在一起。

"高书记,我是宋时轮。"电话那头传来高岗熟悉的声音后,宋时轮开门见山地说道,"部队从华南一路北上,官兵们身上还穿着南方的单薄棉衣。这两天我去看了看部队,战士们的棉衣只有一斤半棉花,根本抵御不了东北的严寒啊!"

当时的情况确实十分紧迫。9兵团刚刚结束了漫长的北上行军,部队还没来得及休整,就接到了立即过江参战的命令。宋时轮深知,东北的冬天有多么严酷。他曾在东北生活多年,对这里的气候再熟悉不过。

"高书记,我建议部队在过江前停留两天,给战士们换上东北式样的棉衣棉帽。"宋时轮的语气中带着恳切,"现在正值寒潮,战士们穿着南方棉衣过江作战,恐怕会出大问题啊!"

电话那头的高岗沉默了片刻。此时此刻,整个东北局都在为志愿军的后勤保障忙得不可开交。但是,麦克阿瑟的"圣诞节攻势"迫在眉睫,时间一分一秒地流逝。

"宋司令员,我明白你的担心。"高岗的声音透着坚定,"但是现在形势紧急,敌人已经向北推进,我们不能耽误战机。"

宋时轮没有放弃,他提出了一个更大胆的请求:"高书记,能否让我直接向毛主席汇报这个情况?我相信主席一定会理解的。"

这个请求却让高岗陷入了沉默。作为东北局第一书记,高岗深知当前形势的严峻性。最终,他婉拒了宋时轮的请求:"同志,现在不是讨论换装的时候,战机稍纵即逝啊!"

就这样,这个可能改变战役进程的电话,以高岗的坚持和宋时轮的无奈而告终。9兵团随后便开始了过江准备。谁也没想到,这个看似普通的电话,竟成了影响整个长津湖战役的关键转折点之一。

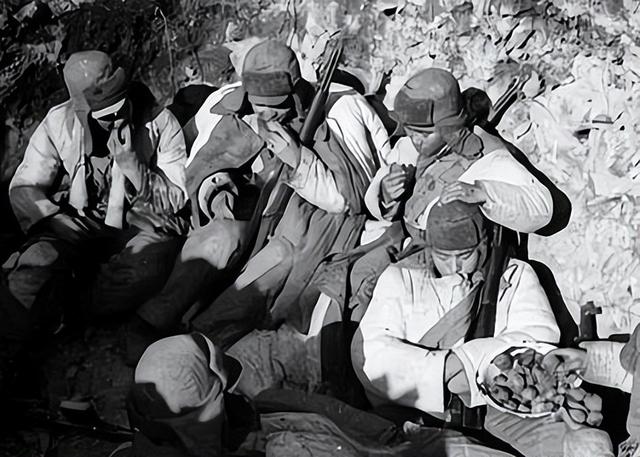

在部队过江前夕,宋时轮再次巡视部队。他看到战士们还穿着那身单薄的南方棉衣,戴着大檐帽,脚上是普通的胶底鞋。寒风呼啸中,有些战士已经开始搓手跺脚,但每个人的眼神中都透着坚毅。

二、南方部队的特殊困境

1950年入冬后,第9兵团面临着一个特殊的困境。这支在南方战场上屡建奇功的部队,不得不在极短的时间内适应东北的严寒气候。9兵团的前身是新四军,长期在江南水乡作战,对付的是江南的梅雨季节和潮湿天气。部队的装备、作战方式都是针对南方气候特点所设计的。

在南方战场上,9兵团创造了许多战术创新。他们善于利用水网地形,擅长夜间渡河作战,在对付国民党军队时表现出色。但是这些战术经验在东北的严寒环境下却难以施展。南方的棉衣设计主要考虑防潮和透气,棉花填充量仅有一斤半左右,这在江南地区完全够用,但在东北却远远不够。

11月中旬,9兵团抵达安东时,当地气温已降至零下10度。部队中开始出现冻伤病例。第27军某部一个营的战士们在行军途中,有超过30人因为手脚冻伤而需要就医。这种情况在其他部队中也不同程度地存在。

装备的差异在细节处更为明显。南方部队习惯使用的胶底鞋在东北的雪地上完全不适用,鞋底很快就会结冰,导致行走困难。大檐帽虽然能遮挡南方的细雨,却无法抵御东北的寒风。战士们的水壶和炊具都是按照南方气候设计的,在零度以下的气温中,装水的铝制水壶很快就会结冰。

这些问题在9兵团某团的一次夜间行军中暴露无遗。该团在向集结地域转移时,遭遇了强烈寒流。由于缺乏御寒装备,战士们不得不采取紧急应对措施。他们将报纸塞进衣服里御寒,用布条包裹手脚预防冻伤。然而这些临时措施收效有限,仅那一夜,就有数十名战士出现不同程度的冻伤症状。

更严重的是,南方部队的作战习惯也需要彻底改变。在南方,部队可以就地取材,利用稻草和树叶搭建临时庇护所。但在东北的荒原上,这种方法完全行不通。积雪覆盖的地面无法挖掘战壕,寒冷的天气使得野外露营变得极其危险。

这种困境在装备补给方面表现得尤为突出。9兵团的后勤部门习惯了在南方进行补给工作,对东北地区的补给线路和储存方式并不熟悉。例如,在南方可以露天堆放的粮食,在东北必须有专门的储存设施才能防止结冰。部队的炊事班往往要花费双倍的时间才能完成同样的任务。

随着部队不断向北推进,这些问题变得愈发严重。到达长津湖地区后,当地气温已降至零下30度以下。南方部队的特殊困境,在这种极端环境下被推向了极限。第20军某师在进入长津湖地区的第一天,就有超过200名战士因为装备不适应而需要紧急救治。

这种状况引起了志愿军总部的高度关注。然而在当时的战争形势下,要在短时间内为15万人的部队更换全套冬季装备,这个任务几乎是不可能完成的。9兵团只能在现有条件下,通过各种方式来克服这些困难。

三、长津湖战场上的重大伤亡1950年11月27日,第9兵团开始向长津湖地区进军。这一天,气象记录显示当地气温骤降至零下35度,创下了当年的最低温度。随后的战斗中,严寒造成的伤亡远远超过了战斗本身带来的损失。

在第27军某团的战斗记录中,详细记载了一个连队的遭遇。该连在11月28日夜间行军时,遭遇了强烈的暴风雪。由于装备不足,战士们不得不轮流使用仅有的几件棉大衣。到达指定位置时,全连142人中有67人出现不同程度的冻伤,其中12人被紧急后送。

第20军的情况更为严峻。该军在进入长津湖地区的第一周内,就有超过2000名战士因冻伤而丧失战斗力。其中一个步兵营在夜间遭遇敌机轰炸后,被迫在零下40度的环境中隐蔽。第二天早晨清点人数时,发现整个营203人中有89人因严重冻伤无法行动。

装备不足的问题在战场上表现得尤为突出。志愿军某炮兵连的战斗日志记载:由于没有适合的防寒装备,炮手们无法用裸手操作金属炮具。他们不得不用稻草包裹炮管和瞄准具,这严重影响了火炮的射击精度。在一次关键的阻击战中,该连12门火炮有5门因零件冻结而无法使用。

12月1日,情况进一步恶化。第27军在长津湖西岸的一次战斗中,遭遇了美军的猛烈反击。战斗持续了整整18个小时,期间气温一直保持在零下40度以下。战后统计显示,该部队1200余人的伤亡中,有近600人是因为严寒造成的。其中,很多战士是在战斗结束后才发现已经被冻伤。

医疗队的工作也面临着前所未有的挑战。第9兵团卫生部的报告显示,常规的伤口处理方法在极寒环境下完全失效。医用酒精会立即结冰,药品补给因道路结冰而严重滞后。一位军医记录道:他们不得不用自己的体温来解冻药品和医疗器械,很多轻伤员因为得不到及时治疗而发展成重伤。

12月3日发生的一个事件更是令人震惊。第20军某营在转移途中遭遇暴风雪,不得不在一个山谷中紧急避险。第二天早晨,发现有一个排的战士全部冻僵,31人无一幸免。他们保持着抱团取暖的姿势,永远定格在了那个极寒的夜晚。

补给线的中断更加剧了这种伤亡。由于道路结冰和敌机轰炸,很多部队连续多天无法得到热食供应。战士们不得不以冰雪充饥。第27军一个团的战斗记录显示,在长津湖战役最激烈的5天里,该团官兵们平均每人每天只能得到不到100克的干粮。

到12月5日,第9兵团的战斗力已经严重下降。统计数据显示,仅在长津湖地区,因严寒造成的非战斗减员就达到了总伤亡的62%。其中,很多是南方战士不熟悉极寒环境、装备不足导致的冻伤。这些伤亡数字,远远超过了此前的任何一次战役。

四、战场上的应急措施面对极端严寒带来的巨大伤亡,第9兵团采取了一系列紧急应对措施。1950年12月6日,兵团后勤部发出紧急命令,要求各部队就地取材,采取一切可能的方式解决防寒问题。

在装备改造方面,第27军某团首先展开了创新尝试。他们将缴获的美军油布裁剪后制成简易防风罩,套在棉帽外面以抵御寒风。这个方法很快在全军推广。战士们还用稻草和报纸塞进鞋子,制成临时的保暖鞋垫。记录显示,这些措施使得新增冻伤病例数量下降了约40%。

第20军的工兵营发现了一个独特的御寒方法。他们利用战场上遗留的汽油桶,将其改造成简易取暖炉。在休息时,每个班都会用这种简易炉具烤火取暖。虽然这种方法存在安全隐患,但在当时的极端条件下,这成为了保存战斗力的重要手段。

后勤部门也采取了特殊措施。他们改变了传统的给养方式,将原本的冷食供应改为装在保温桶中的热粥。第9兵团后勤处的记录显示,在12月8日至15日期间,他们征集了超过3000个保温桶,确保一线部队能够定期获得热食供应。

医疗队针对极寒环境制定了新的救治流程。他们发现传统的伤口处理方法在零下40度的环境中完全失效,于是改用酒精火烤医疗器械的方式。第27军卫生营的一份报告记载,他们用担架之间搭设防风布,形成临时医疗帐篷,这种方法挽救了大量冻伤战士。

在战术运用上也出现了重大调整。第20军某师发明了"三人一组"的行军方式,即三名战士背靠背行进,轮流承受迎面寒风。这种方法很快在各部队中推广。统计数据显示,采用这种方式后,行军中的冻伤率下降了近50%。

物资储存方面也有创新。第9兵团后勤部发现,将弹药埋在雪下反而能够保持枪械的正常使用。他们在各阵地构筑了雪窝子,专门存放弹药。这个方法解决了枪械在极寒环境下容易卡壳的问题。战斗记录显示,这种储存方式使得武器故障率降低了约60%。

通信保障出现了特殊问题。第27军通信连发现,普通电话线在极寒环境下经常断裂。他们随即改用多根线并联的方式,并在电线外包裹稻草进行保护。这种方法虽然耗费更多物资,但确保了战场通信的基本畅通。

12月中旬,这些应急措施开始显现效果。第9兵团的战斗力出现明显回升。一份战时统计显示,12月15日至20日期间,因严寒导致的伤亡人数比前期下降了近70%。在长津湖北岸的一次遭遇战中,第27军某部在零下42度的环境下坚持作战12小时,全程保持了较强的战斗力。

装备改造还在持续进行。战士们用缴获的降落伞布制作防风服,用报纸和稻草制作临时鞋垫,甚至将手榴弹包裹在怀中防止结冰。这些充满创造性的应对措施,极大地提高了部队在极寒环境下的生存能力。

五、战后的经验总结与改进1951年1月,第9兵团在撤出长津湖地区后,立即着手进行全面的战役总结。这次总结工作持续了整整一个月,各级部队提交了大量详实的战斗报告和经验记录。

装备改进成为首要关注点。后勤部门根据战场经验,对冬季装备进行了全面改造。新式棉衣的棉花填充量增加到了3斤以上,同时在领口、袖口等部位增加了特殊的防风设计。战士们穿着改良后的棉衣在野外测试,即使在零下30度的环境下持续活动4小时,也未出现严重冻伤情况。

第27军装备部研制出了新型防寒靴。这种靴子采用双层设计,内层使用棉毡材料,外层采用防水帆布,靴底还增加了防滑纹路。在1951年2月的实地测试中,穿着这种靴子的战士在冰雪路面上行军50公里,冻伤率仅为原来的十分之一。

后勤保障系统也进行了重大调整。第9兵团后勤部专门成立了"极寒地区补给研究组",针对不同气温条件制定了详细的物资储存和运输方案。他们设计了新型保温食品容器,能够在零下40度的环境中保持食物温度长达6小时。这个设计后来被推广到了其他部队。

医疗系统的改革尤为显著。卫生部门根据长津湖战役的经验,编写了《极寒地区战伤救护手册》,详细规定了冻伤预防和治疗的标准流程。医疗队配备了专门的防寒医疗器械,包括可加热的手术器具和保温输液装置。这些改进使得严寒条件下的救治成功率提高了近40%。

通信保障方面也有重要突破。通信部门开发了耐寒电缆,采用特殊材料包裹,在零下50度的环境中仍能保持正常工作。同时,他们还改进了无线电设备的防寒措施,解决了电池在低温下快速耗尽的问题。新式通信装备在1951年3月的实战演练中表现出色,故障率降低了80%以上。

战术训练也发生了根本性变化。第9兵团专门制定了《寒区作战条令》,将在长津湖战役中积累的经验系统化。这份条令详细规定了极寒环境下的行军方式、战斗部署和防御工事构筑方法。例如,规定了在零下30度以下环境中,部队必须每小时休息10分钟,进行热身活动。

1951年春季,第9兵团还在东北地区组织了一次大规模的寒区作战演习,全面检验改进措施的效果。演习持续了7天,期间气温最低达到零下35度。参演部队的非战斗减员率仅为长津湖战役时期的15%,充分证明了各项改进措施的有效性。

武器装备的改造也取得显著成效。第20军的技术人员研制出了适应极寒环境的枪械润滑油,在零下45度的环境中仍能保持流动性。他们还改进了火炮瞄准具的防冻装置,使得火炮在极寒条件下的射击精度提高了近30%。

这些经验和改进措施随后被整理成完整的军事教材,在全军范围内推广。其中很多技术创新和战术改进,为后来志愿军在极寒环境下的作战提供了重要参考。1951年冬季,装备改进后的部队在同样气候条件下的作战中,展现出了明显提升的战斗力。