序言

水墨中国,晕染千年华夏风情;笔锋游走,勾勒万象意韵悠长。在东方文化的深邃脉络里,水墨画以其独特的艺术魅力,屹立于世界艺术之林,成为中华民族美学与精神的不朽象征。此次“水墨中国百位艺术家作品鉴赏”活动,是一场视觉的盛宴,更是一次心灵的巡礼。百位艺术家,以各自的感悟与才情,挥毫泼墨,于尺幅之间展现大千万象、山水寄情,或雄浑壮阔,或秀丽清幽,尽现自然的鬼斧神工与画家的林泉高致;人物传神,将喜怒悲欢、百态人生一一捕捉,令观者仿若能听见画中灵魂的低吟浅唱;花鸟含情,于细微处彰显生命的灵动与蓬勃,每一笔皆倾注对世间生灵的热爱与敬意。而书法,作为中华文化的瑰宝,一撇一捺尽显风骨,横竖点钩蕴含哲思,与水墨画同源相生,共同承载着华夏文明的厚重底蕴。在这里,我们将一同穿越古今,探寻水墨画的历史渊源与发展轨迹,领略不同流派与风格的交融与碰撞。从传统技法的精妙传承到现代创新的大胆突破,感受艺术家们如何在继承中创新,于守正中创新,赋予这一古老艺术形式新的生命力与时代内涵。

艺术家简介

赵刚 号无淬,1954年生于北京,毕业于中国艺术研究院美术专业研究生班。1971年始,师从张大千先生高徒,山水画大师,中央美院教授梁树年先生,深入研习国画。现为中国美术家协会会员,北京昌平美协副主席,北京京北画院副院长,新园明学院客座教授,中华慈善总会慈善美术家,中外文化艺术交流促进会副秘书长,中国民主同盟会盟员。美术作品多次在国内外重要展览中展出并获奖,受到广泛的关注和好评。在恩师的教诲下,赵刚始终秉承以古人为师,以自然为师的精神。在借古拓今的同时,作品还力求做到将时代精神融入传统,从而形成了笔墨苍润,意境清新,酣畅雄逸,淋漓洒脱的画风。正因如此,被公认为是一位继承传统艺术内涵且极具创造力的当代著名实力派画家。

为时代而歌浅谈赵刚绘画艺术中的反思与创新文·赵迪每每品读赵刚先生的山水画作,我的心头便会萌生在古刹间听蓝调的奇妙联想。在他笔下,由皴擦染点所谱写的“乐章”总是既饱含古韵,又闪烁着时代的折光。遍览他各时期的创作,我们可以发现这种独特画风大约成熟于21世纪之交。本文将结合赵刚的习画历程以及具体画作,浅析这种风格的成因,以求对当代艺术实践如何传达时代内容,如何妥当处理传统及西方的绘画技法、艺术观念的关系等问题提供一个可行的思路。

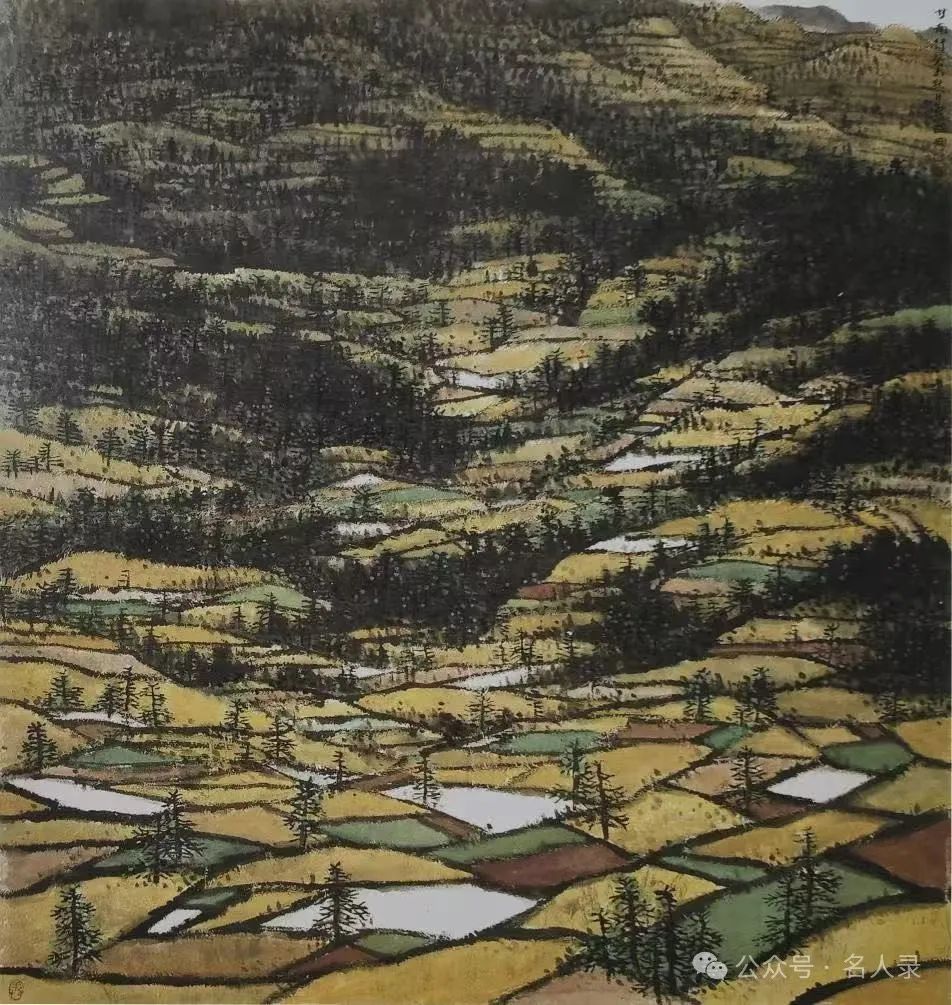

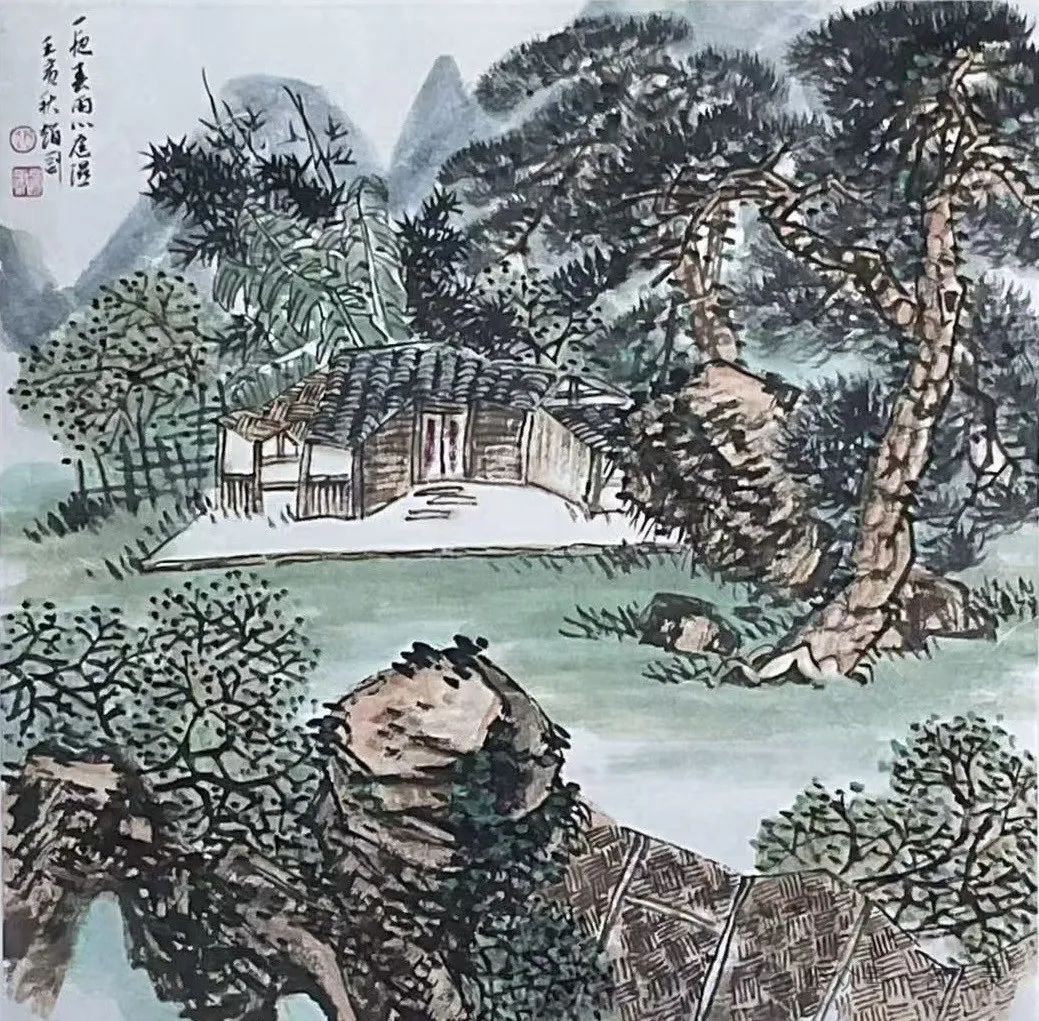

梦里故园《山居》系列 46cm×56cm 1992年 纸本水墨设色

1954年冬,赵刚出生于北京。由于他的父母都就职于北京师范大学,所以那个彼时仍然不乏野趣的大院便成了他探索世界的起点。和大多数男孩一样,儿时的他喜欢在偌大的校园里玩耍嬉闹。而与其他孩子不同的是,每天回家之后,他总会把当日的所见所闻描绘下来。虽然他笔下的形象总是歪七扭八,甚至不知所云,不过,在这无拘无束的涂鸦当中,他却意外找到了自己的心之所好。

大约在十几岁的时候,赵刚对中国山水画产生了浓厚的兴趣。由于一时找不到合适的老师,所以起初他只能靠翻阅书籍学习笔墨。1971年,他成为山水大家梁树年的入室弟子。自此之后,他的习画之旅才真正走上“正道”。

对于如何学习传统绘画,梁树年有独到的见解。在第一次授课时,他便要求赵刚一定要改掉“画”国画的旧习。众所周知,中国绘画艺术源远流长,在漫长发展过程当中,作为其中重要分支的山水画科更是随之形成一套独特且完备的审美体系。唐人张彦远首次在《历代名画记》中提出“书画同源”之说。脱胎于此,几经沉淀,“笔贵书意”遂成为衡量作品格调以及画家功力的重要标准。未随梁树年学习之前,赵刚的习作虽也偶得灵韵,然而其中描、涂、抹等笔病却比比皆是。有鉴于此,梁树年特地要他勤练书法,以使他的笔墨线条逐渐呈现出“多力丰筋”的质感。

当然,相较磨练形而下的技巧而言,疏通形而上的理念才真正让赵刚感到拨云见日。他的自学历程仿佛盲人摸象,每每师法名家,也只懂得追摹树石以求形似,而尚不理解其中精髓。梁树年将由历代画家所总结的应物象形、随类赋彩、置陈布势、临见妙裁等倾囊传授,并提笔示范。在恩师的言传身教之下,历经多年沉潜,赵刚逐渐练就了扎实的传统功夫。也正因有这些画技与画理的支撑,他心中的诸多想法才得以在未来的求新求变中被付诸实践。

20世纪80年代,各种西方艺术流派开始被介绍到中国。随着大量接触西方现代艺术,赵刚逐渐意识到那些国外大师之所以能取得举世瞩目的成就,多是因为他们从不受困于传统窠臼。受此启迪,他也慢慢开启了一系列除旧布新的艺术实验。

回顾那段时期,他在绘画上的创新大多仰赖艺术家的直觉。同时,一些尚不成熟的学术思考,也在潜移默化中影响了他当时的作品风貌。《山居》系列(图1)是将艺术直觉与学术思考结合得最好的作品。在这些盈尺小品之中,山居——这一常被看作是带有隐逸、出世寓意的传统画题,出人意料地被描绘成五彩斑斓的山乡梦呓。显而易见,这些作品的设色跳出了“随类赋彩”的传统范式。然而与这小小改变相比,他在“置陈布势”方面所做出的变革才真可谓是大刀阔斧。

自北宋以来,由郭熙所提出的“三远”之说成为圭臬,规范了画家呈现世界的角度。久而久之,那些寓于“高远”“深远”“平远”里的山水松石遂被部分后人附会成了追求隐逸、逃避现实的艺术表达。通过博览群书,赵刚自然能够理解一些失意之人的确会因时局抑或人生而萌生避世之想,然而他却不能理解,众多身居高位的官僚文人(同时也是著名画家),为何也要借这一个“远”字,千篇一律地营造出那自怨自艾的清冷意境。

对于赵刚而言,他所生活的时代是如此的欣欣向荣、异彩纷呈。所以,热烈而非寂寥,贴近而非疏离,才是更加符合他心境的艺术语言。出于对“笔墨当随时代”之箴言的信奉,他决意用“近”取代“远”。反映在创作当中,就是纸面上那本该各司其职的近、中、远景,最终全都“擅离职守”,一拥而上地“闯”到了观者面前。为了创造出一种应接不暇的视觉体验,诸如近大远小、前后遮挡之类的视觉法则被一一摒弃。画面上方那些本该为远山、烟云所预留的纵深空间,如今亦被色块、墨迹填塞得水泄不通。在浓墨重彩的“围堵”之下,粉墙黛瓦——那些经过高度抽象后的画中实景,反倒成了空灵所在。“疏可走马,密不透风”,经由悉心“调配”之后,画面中的所有物相最终都被繁而不乱地“挤压”进了同一个平面。

单从形式上看,这种抽象化与扁平化的画面处理似乎是借鉴了立体主义的表现手法。然而造成这种艺术趋同的内源动力,却并非来自照猫画虎,而是饱含了画家对于中国绘画传统的理解与思辨。“以西润中”——这是梁树年看过这些作品后所给出的评价。肯定之余,这位从不守旧的耄耋老人还不忘提醒学生一定要把握好这创新的分寸。

在接下来十余年里,赵刚始终都在为道破中西关系的这一个“润”字煞费苦心。他笔下的作品,也开始更加清晰地表现出自己的艺术主张。在这些作品中,完成于2003年的《甘南行》是最具代表性的力作。站在画作前,笔者甚至能感受到来自西北高原的旷野之息。

甘南行 纸本水墨设色 190cm×180cm 2003年

与常见的山水作品不同,《甘南行》并没有用“以大观小”的全景构图描绘高山旷谷,而是借助“临见妙裁”的方式将山脚一隅呈现在观者眼前。在类似长焦镜头的视野里面,长满青稞的梯田幻化成大地的“织锦”,被张弛有度地写就在近两米的巨大画幅上面。秉承“舍远求近”的艺术追求,作品成功营造出了“远望不离坐外”的壮阔之美。墨色交融之际,一派“橙黄橘绿”的丰收盛景以既熟悉又陌生的姿态跃然纸上。

纵观全图,画家采用粗壮方折的笔线,摹写他印象中的甘南风景。偌大的画纸之上,除了星星点点的杂树以外,我们几乎很难再辨识出其他的具象之物。画面下方(近景),几何形的梯田看似被随意地组合布置。用来勾勒它们的墨线,则如哥特教堂里那分割玫瑰窗的铅条一般,既富弹性,又具力感。随着视线上移,舒朗的斜线逐渐变得水平并且密集。即使不做奇峭之笔,单是借助笔势变化,山脚处的复杂地势便得以油然显现。令人颇感意外的是,绘制如此宏大的场景,画家大抵也只用到折带、落茄两种皴法。除了能让画面取得统一之外,这种去技法的处理想必也受到了西方艺术思潮的影响。

明丽的黄与厚重的黑为《甘南行》定下了华丽、深沉的色彩基调。借由疏密有致的积墨衬托,层层叠叠的梯田甚至还表现出山水画所不常有的光感。为了不使大面积的黄色流于艳俗,每块田地都以淡墨精心擦染。而这擦染的笔触有枯有润,于是最简单的勾线平涂也拥有了极丰富的质感。在漫山遍野的黄色之中,红、绿、白的色块点缀其间。破醒提神——这当然是这些色块的第一重功效。另外,当观者略感“五色目盲”之际,他们的视线还会在不同色块(尤其是留白)的“引领”之下,有意无意地从前景“游历”至远方。这种引导视觉的“游戏”无疑源自中国山水画的传统。只是这次,画家“偷了个懒”,仅把作为提示线索的行旅亦或寺观,替换成了完全抽象的几何图案。

从某种意义上说,对趋于程式化的山水创作法的彻底反思,促成了《甘南行》的最终问世。为了阐释赵刚的这一动机,我们不得不再一次回望山水画的创作传统。不可否认,与重视再现自然的西方风景绘画不同,山水艺术更倾向于借物言志及借景抒情。有鉴于此,中国画家便发明出一套更像是描绘心境而非实景的创作技巧。关于这种技巧,贡布里希曾不无感叹地说道:“中国艺术家不到户外去面对母题坐下来画速写,他们竟用一种参悟和凝神的奇怪方式来学习艺术,这样,他们就不从研究大自然入手,而是从研究名家的作品入手,首先学会‘怎样画松’、‘怎样画石’、‘怎样画云’。只是在全面掌握了这种技巧以后,他们才去游历和凝视自然之美,以便体会山水的意境。当他们云游归来,就尝试重新体会那些情调,把他们的松树、山石和云彩的意象组织起来,很像一位诗人把他在散步时心中涌现的形象贯穿在一起。那些中国大师的抱负是掌握运笔用墨的功夫,使得自己能够趁着灵感所至,及时写下心目中盘旋的奇观。”

关于山水画的创作之法,贡布里希说得大抵不错。只是,他或许应进一步强调,中国画家对于“师法古人”的关注,大多远远胜过“师法自然”。这是一种由来已久的习惯。早在宋代,郭熙便曾为此发出“齐鲁之士,惟摹营丘,关陕之士,惟摹范宽”的慨叹。明清以降,浓浓的摹古之风更在几百年间几乎一统画坛,“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵”成为画家的追求,程式化的创作方法如同格律严谨的词牌一般,限定了山水林泉的风貌,于是,“随着时间的推移,可以用来画竹或画凹凸山石的笔法[brushstroke],几乎每一种都有传统的根基和名目,而且前人的作品博得了无比巨大的普遍赞美,艺术家就越来越不敢依靠自己的灵感了。”

20世纪以来,许多国画大师都意识到了这种由程式化所带来的危害,并开始用自己的方式破除弊端。循着他们的脚印,赵刚也想为山水艺术的边界带来哪怕一点点的拓展。所以,当我们再看《甘南行》的时候,它那不常见的选题(纯粹的农田)、撑出纸面的构图、扁平化的空间处理、去技法的用笔以及充满表现力的设色就都说得通了。因为,忘却“词牌”,为时代而歌——这便是赵刚的艺术表达所共同服务的主旨。

从出于直觉到厘清思路,花了十余年的时间,赵刚终于找到了自己的艺术方向。与此同时,他也恍然大悟地发现,原来梁树年所说的“以西润中”并不局限于技法,而且还包含了思想层面的内容。研究西方绘画历史嬗变的动机,并借此了解西方人是如何看待自己的传统,将有助于今人反观中国绘画“好古”的习气,打开眼界,获取灵感。

时至今日,年届古稀的赵刚仍在艺术的道路上孜孜以求。他笔下的作品,常常因带有不同的创作观念而展现出大相径庭的风貌。见此状况,有的艺术投资人曾劝告他该专意发展一种风格——毕竟这样才更有利于商业运作。然而,即便这些“金玉良言”听上去非常诱人,可赵刚却依旧我行我素,不为所动。因为在他看来,如果画家囿于同一画风,便等同于陷入了自己的“传统”。由时代所赋予的点滴感动以及全新思考,也将在信手拈来中变得荡然无存。所以于他而言,修业丹青恰似悠然山间,为了邂逅曲径通幽处的绝世美景,即使兜兜转转走了弯路,他对此亦付之一笑,不以为然。