1949年以前,在大师云集的清华大学,有三位名满天下的先生,他们是哲学系教授金岳霖(字龙荪,1895-1984),物理系教授叶企孙(1898-1977)和经济系教授陈岱孙(1900-1997)。

这三位先生,不仅学问人品俱佳,而且都终身未婚,被誉为“清华三孙”。

陈岱孙先生(1900-1997)

这其中,陈岱孙先生是地地道道出身簪缨世家的翩翩公子,在将近一个世纪的漫长人生历程中,他一身清白,一世清华,堪称真正的贵族。

1943年,西南联大,经济系。

课室被学生们挤得水泄不通,除了经济系自己的学生,还来了许多外系外班的人。然而,这门大受欢迎的课并非什么通俗有趣的课,而是一门充斥着大量抽象名词的专业课——经济学概论。它居然吸引了那么多人,足见教授的不凡。离上课还有五分钟的时候,一个高大的男子走了进来。他穿着熨烫妥帖的深黑西服和雪白衬衫,挺拔身姿似临风玉树,他站上台,微微一笑,那种从容不迫的高贵气质,顿时让喧嚣的课堂安静了下来。

陈岱孙是福建福州人,出身于大名鼎鼎的“螺江陈氏”。陈家世代书香,最辉煌的时候,一家之中曾有六子中举,“兄弟三进士,同榜双夺魁”,清末最后一位帝师陈宝琛就是陈岱孙的伯祖父。

陈岱孙的外祖家也非常显赫,外祖父、舅父都是清政府驻国外的公使。无论父系还是母系,陈岱孙的家族皆堪称名门。

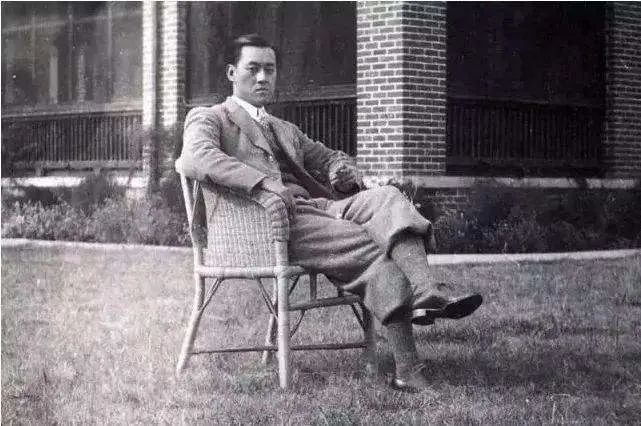

23岁的陈岱孙

那一年,陈岱孙不过二十六岁。出身世家,少年成才,留学名校,高大俊朗,而且还会“打篮球、打高尔夫球、游泳、打网球、打猎、跳舞,尤其桥牌打得精彩”,这些特点简直是爱情文艺小说中一干男主角的标签,当时的陈岱孙完全符合小说中“王子”的特点。

青年陈岱孙

本科毕业后,陈岱孙毫不犹豫地申请了哈佛大学。在哈佛,他的同班同学里有后来提出“垄断竞争”学说的张伯伦,有后来获得过诺贝尔经济学奖的奥林,与他同级的二十多人皆不是泛泛之辈,可他发誓要胜出,为此他不惜一切。他的哈佛记忆,不是古老美丽的校园,亦不是同学间的游乐嬉闹,而是图书馆那间只够摆一张桌的狭窄隔间。夜深的时候,周遭宁静,他手指轻翻过书页,沙沙有声。没有旅行,没有假期,除了两个夏天离校参加中国留美学生夏令营的二十天,他几乎没有离开过波士顿。如此四年。在哈佛读了七八年博士却拿不到学位的,大有人在。

然而他只用了四年,就如当初离开中国时设想的那样,学成归国,并任教中国最高学府。他像所有的陈氏子孙一样,走了一条最正统的道路,以数年的寒窗苦读换取了一个光明的前程。现在,他可以坦然走到那个女子的面前,告诉她,他来兑现他的诺言了。中国的戏文里反反复复上演过类似的传奇:邻家的少女永远在窗下绣着花,等那远行的士子衣锦还乡,光艳的锦,鸳鸯织就欲双飞,恰似她脸上的嫣红,似流丽的桃花。可惜,那不是他的传奇。他的传奇,不是“洞房花烛夜,金榜题名时”,而是“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”。等他归来,她已嫁作他人妇。

陈岱孙忘了,和他相约的不是他爱的女子,而是他的情敌。他是出过帝师的陈氏子孙,天生秉承着儒家的风骨,认真恪守着君子一诺千金的誓言。他要堂堂正正地赢。可情场如战场,战场上多的是诡计欺诈,哪里会有不变的盟约。他还在哈佛苦读的时候,他的情敌早已先下手为强,对那女子展开了轰轰烈烈的追求。他谨遵道义,他的情敌却不惜代价,只求结果。最终情敌抱得美人归,而他却黯然离开,独善其身。从此之后,他一生都不曾再爱过谁,一生都不曾娶过妻。

在陈岱孙的学生眼里,那个女子也并非什么天仙般的人物,不过只是位“有文化的家庭妇女”,没有诗文传世,也不见得多倾国倾城,连名字都没有留下来。她何其有幸,让那么优秀的他全然看不见别的女子?她有什么好,叫他对她念念不忘一辈子?也许,并不是世人揣度的“得不到的东西最好”,也许,他的不娶并不是因为她,而是因为爱情失败和朋友背叛的双重打击。一路走来,无论在鹤龄中学,在清华,还是在哈佛,他都是最优秀的人。

家人宠爱、同学崇拜、一路坦途的他,比别人更加无法承受失败。仅仅是爱情失败也就算了,更让他无法接受的是朋友的背叛。别人已经花前月下的时候,他还在一心一意地守着盟约,在这场初恋里,他就像一个傻子,被人愚弄得团团转。这件事就像一盆冰水,迎头浇上了骄傲的他,浇灭了他一生对爱情的热情。他的失败很“傻”,却叫人肃然起敬。他是“一诺千金的夕阳武士”,他的故事,“在这个诺言能随意打破,爱情像政治般逢场作戏的世界里,简直是个亘古神话。”