众所周知,作为普通观众,对于某些电影,天然有抵触。

这些电影的普遍特点是:情节不知所云、布景的视觉冲击强;台词对白文学性优先于口语化,晦涩艰深,简言之:不说人话;角色行为逻辑,不太遵循现实世界的规则…这类电影通常会在外国电影节上喜获满堂彩,导演也会获不少奖项,而颁奖词通常围绕几个词撰写:艺术性、哲学性、生命的永恒性、视觉的颠覆性…等等…在很长一段时间里,乌鸦对这类影片欣赏无能…但最近有一部,专门由艺术家导演拍摄的类似影片,却让我一改之前的看法:《隔壁房间》

美国,曼哈顿。商场的咖啡馆里,玛莎正等待电影开场。坐在窗边,静静地观赏着城市的流动…

她已经很久没有好好看过街道和天空,也已经很久没有化过一个完整的妆。

好友英格丽提醒她进场,玛莎看着对方的眼睛,提出了一个请求:我决定了,接下来,我不会再接受治疗,我要安乐死;我从暗网找来了安乐死的药,打算这个月之内完成自杀。英格丽有点不知所措…但她心里明白,对于玛莎来说,这看似疯狂的举动,是解脱。

年轻时,英格丽和玛莎,两人和所有年轻女孩一样,也曾形影不离、无话不谈,共同分享和缔造过世界的精彩。虽然是好友,但她们对世界的看法和人生的价值观,却大相径庭:作家英格丽认为,活着是一件美好精彩的事,而死亡却是一件需要人类和其做对抗的事;

但从事战地记者工作的玛莎,早已在战场上见识过炮火和死亡,她不惧怕更不排斥死神的到来。

前阵子,玛莎被确诊子宫颈癌3期,发现时已经无法手术。经过药物治疗和化疗,情况也不容乐观。被疾病折磨得身心俱疲的玛莎,不再对康复心存幻想…她对英格丽提出了“临终陪伴请求”:我不害怕死亡,但很希望死的时候有人陪伴在我的旁边,不需要为我做什么,只要有人在隔壁的房间…

虽然英格丽对死亡充满恐惧,但不忍心看到好友备受痛苦的煎熬,答应了一同前往郊区的房子,陪伴她走最后一程。玛莎告诉她:我会一直开着房门,如果你看到门关上,就是我离开世界的那天。

她们利用这一个月的时间,在房子里阅读、看电影、度假…英格丽表现得十分冷静和轻松,她还有一丝希望:玛莎能回心转意,继续抗癌。但当这天到来,事情却似乎比她想象得更复杂,更无力回天…

去年九月,佩德罗·阿莫多瓦导演的《隔壁房间》在威尼斯电影节上放映,获得主竞赛单元金狮奖,也在金球奖、欧洲电影奖、西班牙戈雅奖上获得多项提名。两位女主角,朱利安·摩尔和蒂尔达·斯文顿,两大影后同台飙戏…一位饰演善解人意、细心善良的好友,一位是绝望虚弱又不肯妥协的癌症病人;你来我往之间,驾轻就熟地演绎出独立女性的知性气质,也显现出细腻幽微的复杂人性,在演技上不分伯仲、互相承托。

尤其是“古一法师”蒂尔达,在片中她一人分饰两角——女主角玛莎和她的女儿。既是理性冷峻的记者、叩问命运的绝症病人,也是冷漠、游离的古典乐经纪人,眼神和气质的转换,几乎看不到痕迹…插一句题外话:两位影后已经65岁,却仍然能够拍摄一部,以女性为绝对叙事中心,主题也不限于家长里短的电影…这对于地球另一边的某些市场而言,实在是有趣的对照。

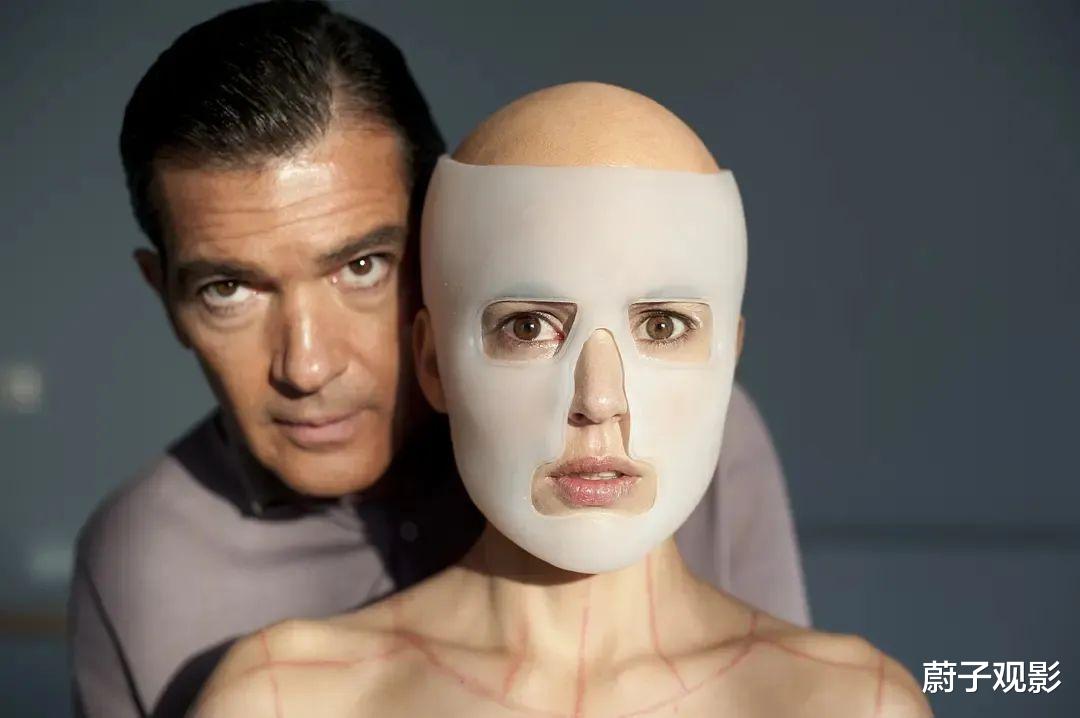

导演阿莫多瓦,各大电影节和影展上,备受评委和影迷欢迎的座上宾;强烈的视觉风格、大胆主题探索和复杂的情感表达,是他作品中最鲜明的特点。比如,把性侵女儿的罪犯,变性后囚禁在家迫使他成为奴隶的《吾栖之肤》

《吾栖之肤》比如,女人发现旧情人已经变性成为女人,看到现女友怀孕后,女人悉心照顾直到新生儿诞生的故事《关于我母亲的一切》阿莫多瓦的镜头下,以黑色幽默和平视的视角,展现对非传统欲望的探索。又在看似荒诞不经、“狗血”的情节中,看见兜转的人生和深刻的人性:科学理性和人性欲望冲突、亲情的不可信、爱情的崩塌、文化和政治的隐喻、自由的边界、女性的互助…

《关于我母亲的一切》在《隔壁房间》里,也能看到前卫大胆的色彩运用造就的视觉冲击:曼哈顿飘雪的街景;

艳丽、缤纷的布景、用色;

多为近景和特写的人物“怼脸拍”…神秘中又带有一丝惊悚的配乐…让整部电影呈现出一种热烈又冷冽,诡秘又矛盾的气息…

曾有人批评阿莫多瓦的电影,为人物设计的对白过于哲学性和诗意,情节象征性太强,没有真实感。说白了就是:不接地气。然而,配合着导演严肃的命题和高阶的审美,那些曾经被人诟病的“不接地气”,仔细端详后,会品味出一种诗意和神性…某程度上,恰恰是导演坚持个性的表达,才保持了作品的艺术性。比如,玛莎女儿的生父,年轻时参军上战场,回来后却因为战争的经历,有了严重的创伤后遗症。

他无法担当起父亲的责任,和玛莎母女断绝了联系,这无奈也是不负责任的行为,让年幼的女儿缺失了亲缘的可能。

一次意外,父亲闯进了路边失火的房子,声称“听到了有人在屋内呼救”,继而惨死在大火之中…实际上,屋内根本没人。

从现实的角度看来,父亲是出现了幻听;但从电影文本更深层次的解读看来,父亲所看见的“失火”,是作为士兵参与战争后,挥之不去的噩梦,深藏于身体的内疚和自责;他听到的“呼救”,也许是潜意识里,对女儿不管不顾的愧疚,更可能是战争中被屠戮的生命,向他发出的谴责…

和死神打了多次照面的玛莎,不断复述着电影《死者》的结尾:下雪了,飘落在孤独的墓地,在宇宙中微微飘落,仿佛进入最终尾声…

战争对人的暴力侵入,对普通个体的破坏和异化,正等同于疾病对人体的侵入和摧残,后者在遭遇外力巨大的袭击时,失去了自由和意志,只能束手就擒…而决定安乐死的玛莎,正是不想看到这一切的发生:我值得更好的死法。

和老情人被命运引向死亡不同,她选择躺在后院里,在午后穿戴整齐、妆容精致地主动离开,不愿让死神争取最后的话语权。表面上看,《隔壁房间》里所讨论的主题,是安乐死。实际上,它只是借这个壳儿,讨论和思考了一个更深远的主题:当命运的不可抗力袭来,个体是应该接受未知的、也许有一丝侥幸的指引,还是应该独行其道,守住尊严的底牌?阿莫多瓦给了我们一个可能的答案:当你知道为何而留下,又清楚为何而离开时…你就拥有了不需向别人解释的自由和勇气。