文/孟云飞

孙过庭在《书谱》中提出的"智巧兼优,心手双畅;翰不虚动,下必有由"十六字箴言,恰似一把打开中国书法创作奥秘的金钥匙。这段文字不仅揭示了书法艺术的内在规律,更构建起一个贯通技与道、心与物、形与神的完整美学体系。认真审视这段经典论述,我们发现其内涵远比表面文字更为深邃,其智慧光芒依然照亮着当代书法的创新之路。

一、智巧兼优的哲学基底

"智巧兼优"的命题,根植于中国哲学的知行合一传统。《周易》"穷神知化"的智慧观与《考工记》"天有时,地有气,材有美,工有巧"的技艺论在此完美融合。王羲之《兰亭序》中那些看似随性却暗合数理的章法布局,正是智性思考与工艺技巧的结晶。智非空想之智,而是对笔墨纸砚物质特性的深刻认知;巧非炫技之巧,而是对书法本体的规律性把握。

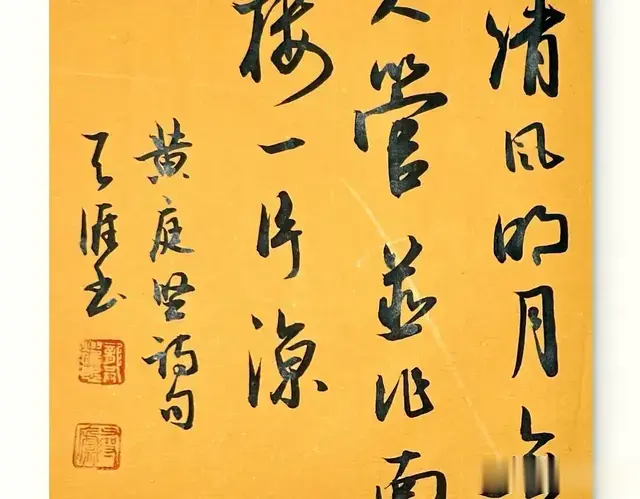

心物交融的创作状态在怀素《自叙帖》中得到极致展现。那些疾如旋风的连绵线条,既是对毛笔弹性的精准把控,又是禅宗顿悟心性的自然流露。苏轼评米芾"沉着痛快"四字,道破了智巧相生的本质——智的沉淀与巧的迸发必须达成动态平衡。赵孟頫日书万字而神采不衰的功夫,正是这种平衡状态的生动写照。

在当代语境中,"智"的维度已扩展至对书法史论的系统认知,对形式构成的科学分析;"巧"的范畴则包含对新型材料的驾驭,对视觉张力的把控。曾翔的"乱书"实验看似颠覆传统,实则建立在对碑学笔法的精深理解之上,这正是智巧关系在新时代的创造性转化。

二、心手双畅的审美境界

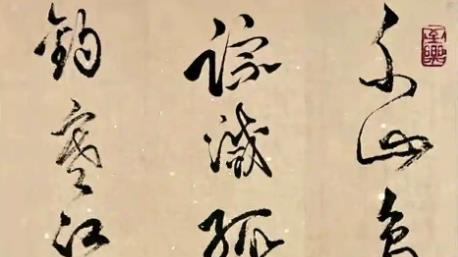

"心手双畅"的境界,暗合《庄子》"庖丁解牛"的哲学寓言。当技术臻于化境,创作便进入"以神遇而不以目视"的自由王国。颜真卿《祭侄文稿》中那些涂抹改易的痕迹,恰是情感驱动下心手合一的明证。董其昌所谓"字须熟后生",揭示的正是突破技术束缚后返璞归真的创作状态。

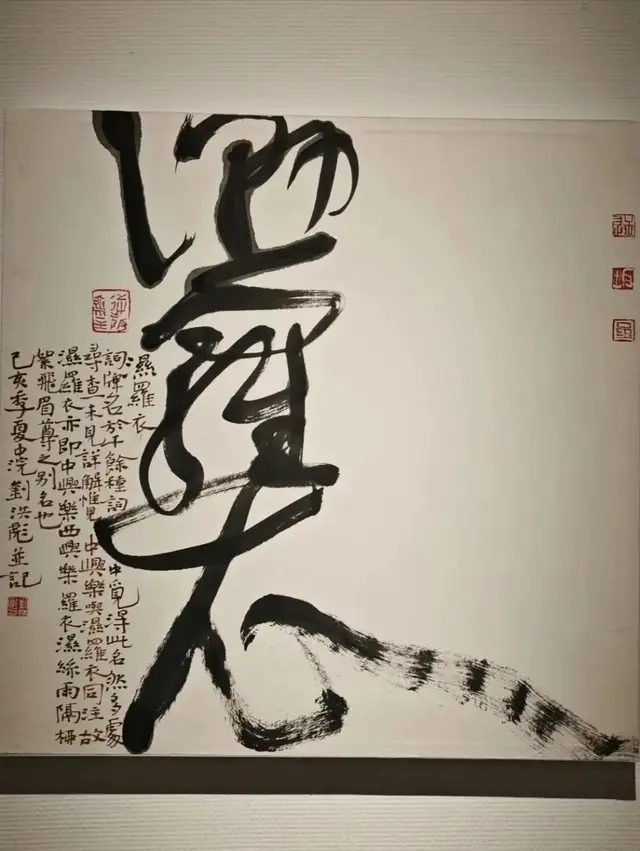

这种天人合一的创作体验,在不同书家处呈现不同样貌。徐渭狂草中的"醉态书写",是破除理性桎梏后的心性解放;弘一法师晚年书法归于极简,则是涤尽技巧痕迹的精神升华。傅山"宁拙毋巧"的主张,实则是对心手关系的深刻理解——当技巧完全内化,朴拙反而成为更高的美学境界。

心手关系的现代表现更具辩证色彩。诸多有成就书家的探索实践都在证明:心手双畅不是静态目标,而是永恒的艺术追求。

三、翰不虚动的现代启示

"下必有由"的创作理念,在当今浮躁的书坛显得尤为重要。启功先生临帖时对每个笔势出处的考据,白蕉创作时对诗文内容的反复推敲,都体现着对"由"的敬畏。这个"由"既是传统的法度渊源,也是当下的文化语境,更是个体的生命体验。

在展览时代的视觉狂欢中,"翰不虚动"的警示更具现实意义。当书法沦为展厅效应下的形式游戏时,王铎"一日临帖,一日应请索"的创作自律,何绍基回腕执笔的技法坚守,都成为诊治时弊的良方。

站在书法艺术发展的历史长河中回望,孙过庭的十六字真言犹如不灭的航标。它告诉我们:真正的书法创新,既不是对传统的简单重复,也不是对形式的盲目追逐,而应是在智与巧的平衡中寻找突破,在心与手的交融中捕捉灵感,在必然与自由的辩证中创造价值。当下,这份源于唐代的书学智慧,依然指引着我们在键盘与毛笔、虚拟与现实之间,寻找书法艺术的时代坐标。那些在宣纸上晕开的墨迹,终将证明:只要人类对美的追求不息,心手相应的艺术真谛就永远具有超越时空的生命力。