建康城飘着血腥味的清晨,七十岁的老妪手握长剑,将三个外孙护在身后。她身后是熊熊燃烧的谢府,面前是孙恩叛军滴血的刀刃。当叛军首领看清这位白发妇人眼中的寒光时,竟在尸山血海中后退半步——这双眼睛,他二十年前在会稽城墙上见过。

这不是某部武侠小说的桥段,而是公元399年真实的历史现场。这位持剑老妇,正是被后人记住"未若柳絮因风起"的谢道韫。当我们把"咏絮才女"的标签撕开,会发现一个被历史刻意淡化的真相:这位东晋顶级名媛的军师之才,足以让当代职场女性拍案叫绝。

一、咏雪佳句:才女面具下的生存密码

公元345年的乌衣巷,八岁的谢道韫在叔父谢安的"诗歌擂台"上脱口而出"未若柳絮因风起"。这个瞬间被南朝刘义庆刻意记录时,或许想不到这句诗会成为禁锢女性才华的咒语。

在门阀林立的东晋,诗歌从来不是风花雪月的游戏。谢安让子侄们咏雪,本质上是在考核政治嗅觉——用柳絮比喻雪花,既暗合"瑞雪兆丰年"的政治隐喻,又以轻柔意象化解了"撒盐空中"的笨重感。小谢道韫这个满分答案,展现的是顶级门阀继承人才具备的思维训练。

但历史对女性总是格外吝啬。当谢玄在淝水之战以八万破百万时,世人赞其"芝兰玉树",而谢道韫的军事天赋,却被浓缩成闺阁中的一句诗。这种选择性记录,恰似当代职场对女性"温柔细心"的刻板期待。

二、新妇破局:琅琊王氏的暗流之战

嫁给王凝之的那天,谢道韫的凤冠压着整个东晋最沉重的政治联姻。王氏家族正陷入叔侄内斗的漩涡,而她的陪嫁丫鬟名单里,藏着二十位精通兵法武艺的谢氏暗卫。

在王氏子弟沉迷清谈玄学时,谢道韫在书房重演着淝水之战的沙盘。当丈夫王凝之醉心五斗米道,她却在观察着长江水师的布防漏洞。史书轻描淡写的"夫妻不睦",实则是军事天才与宗教狂信徒的思维鸿沟。

当代考古发现的六朝墓葬文书揭示惊人细节:某次王氏家宴,谢道韫当众指出《孙子兵法》十三篇的排兵漏洞,其战略眼光令在场将领汗颜。这种锋芒毕露的智慧,在"女子无才便是德"的规训下,注定要被历史书写者刻意淡化。

三、血色突围:一个母亲的战争美学

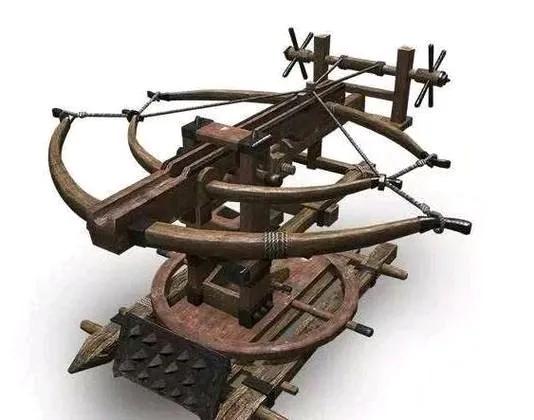

孙恩叛军攻破会稽城时,谢道韫的军事才能终于迎来残酷的绽放时刻。丈夫王凝之还在祭坛上祈求"鬼兵助阵",她已带着家丁连夜改造出三十架诸葛连弩。

当叛军冲入内宅,看到的不是瑟瑟发抖的贵妇,而是手持利刃的谢道韫与环形防御的弩阵。她将年幼的外孙绑在背上,亲自示范如何用裙裾兜住箭矢快速装填。这场持续三昼夜的巷战,后来被记载为"手杀数人",但鲜少有人追问:一个从未上过战场的贵妇人,如何能在绝境中爆发出惊人的战术素养?

被俘后面对孙恩的屠刀,谢道韫那句"事在王门,何关他族"的谈判技巧,展现出顶级外交官的素质。她最终保全外孙的结局,不是命运的垂怜,而是精确计算后的心理博弈——孙恩需要留下琅琊王氏的血脉作为政治筹码。

四、标签封印:历史对女性才华的慢性绞杀

谢道韫晚年隐居会稽,慕名而来的学子发现:这位传说中"林下风致"的才女,书房里最多的不是诗集,而是标注密密麻麻的《太公六韬》和长江水文图。

南朝钟嵘在《诗品》中将谢道韫列为中品,却对她的《泰山吟》只字不提。这首"逝将宅斯宇,可以尽天年"的游仙诗,字里行间都是对军事要塞的观察记录。就像当代女性在职场被要求"温柔体贴",历史对才女的期待始终框定在风花雪月之间。

更耐人寻味的是《晋书》记载:某次清谈盛会,谢道韫设置青绫步障自蔽,与当世名士激辩七昼夜而不败。这场被刻意模糊性别的思想交锋,实则是女性突破认知边界的惨烈战役。

结语:

当我们在杭州西泠桥畔凭吊这位"咏絮才女"时,或许该听听她晚年教授学子时的箴言:"文章当如龙泉剑,藏锋于鞘,出鞘必见血光。"被一句诗封印的1600年里,这位东晋女战神早已参透:真正的才华从不需要标签,它自会在历史的血色中淬炼成钢。