在中国的汽车市场,汽车生产的城市排名一直是一个颇具争议的话题。北京和上海这两座城市,无疑是这一领域的佼佼者,然而最近的一项统计却让人意外:北京的汽车产量在2024年的第一季度反超了上海。这一结果不仅打破了长期以来的市场格局,也让我们不禁提出这样的问题:未来究竟谁能在这场竞争中胜出?究竟是什么原因导致了这一变化?在新能源汽车蓬勃发展的今天,昔日的“老大”上海为何会面临“最冷一季”的困境?

从1958年开始,北京就与上海一起,肩负起推动中国汽车工业发展的重任。在那一年,北京第一汽车附件厂成功试制出第一辆自主轿车,而上海也不甘落后,试制出第一辆基于奔驰蓝本的轿车。时光荏苒,这两座城市经历了合资车企的崛起与灭亡,见证了中国汽车市场的无数变迁。合资企业的发展不仅丰富了市场车型,也推动了消费升级,使得市民的汽车拥有权从奢侈品变为日常生活的一。

近年来,随着新能源汽车的迅猛发展,这一市场格局迎来了新的挑战。传统燃油车在销量方面的增长乏力甚至开始下滑,而新能源汽车则如雨后春笋般涌现。特别是在2016年之后,特斯拉的引入让上海迅速成为全国新能源汽车的“新贵”。与之相对的是,北京在这一过程中遇到了不少困难,特别是北京现代的销量跌至谷底,似乎在新能源的浪潮中默默退场。

值得注意的是,北京与上海的汽车产量在过去几年里,形成了鲜明的对比。2022年,北京的汽车产量落后于上海,差距一度达到215万辆。随着大环境的变化,特别是市场竞争愈加激烈,这一局面在2023年和2024年发生了剧变。数据显示,北京不仅缩小了差距,更在2024年第一季度,成功反超上海。这让人强烈感受到,市场的风云变幻无常,随时可能发生不可预见的逆转。

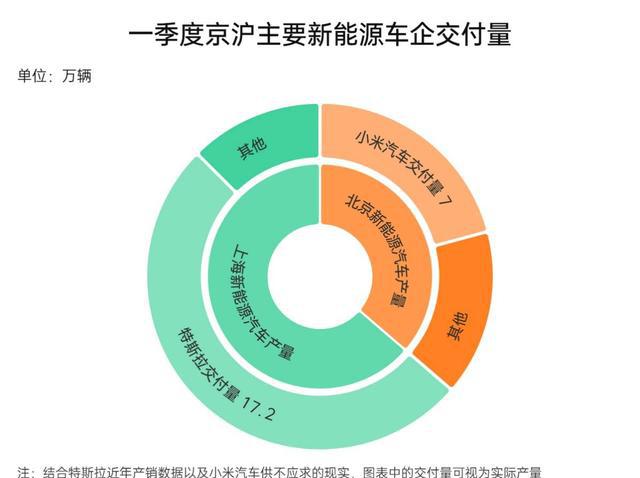

在这一波逆转中,北京新能源汽车的强势崛起是一个重要原因。特别是小米汽车的上市发布会,成为了行业的一个里程碑事件。这场发布会不仅为小米汽车带来了显著的市场关注,也向消费者展示了北京在新能源汽车领域的全面布局。2023年,北京的新能源汽车产量达到了29.4万辆,同比增长了2.8倍。作为北京新能源汽车的一,小米汽车以其出色的性能和高配置吸引了大量消费者。然而,值得一提的是,在小米汽车迎来热销的同时,特斯拉在上海却经历了“最冷一季”,一季度交付量首次下降,营收和利润均大幅缩水。这样的市场表现对上海而言无疑是一个沉重的打击,带来了不小的转型压力。

与此同时,上海市虽然早已在新能源汽车产业中占据了一席之地,但其所依赖的赛车生态正在逐步瓦解。上汽集团的表现下滑,直接导致上海汽车产量的急剧下滑。2022年上海汽车产量一度高达300多万辆,但到了2024年却沦落至不足200万辆。这让原本作为新能源汽车“领头羊”的上海,似乎已经在众多竞争者的步步紧逼下走入了新的低谷。

但市场的变化不仅限于焦点企业的表现,政策法规的变化以及消费者购车意愿的转变也齐头并进,形成了一个多维度的市场环境。尤其是当政府加大了对新能源汽车的支持力度,包括补贴政策和基础设施建设等方面支持贡献,许多消费者在购车时已经倾向于选择新能源汽车。由此造成的竞争加剧,最终导致了两地间产量排名的剧变。

在谈及北京与上海汽车产业的未来,不得不提到两地的扩张计划。北京的新能源汽车生产势头正劲,小米和理想等企业已经在生产和交付上下了大工夫,展现出强大的领导力。与此同时,上海虽然在新能源汽车领域有所跌宕,但其与丰田汽车的合作动向似乎又为其注入了新的生机。丰田在上海设立的独资电动汽车公司将助力这座城市在电动化进程中不断前进。若丰田能够复制特斯拉的成功,它无疑会为上海重新奠定市场领导地位。然而,如果这一切不能如愿以偿,上海的日子将会更加艰难。

随着新一轮的竞争局势逐渐明朗,消费者的选择将会直接影响未来市场的走向。京沪汽车市场的竞争关系不仅仅是产量排名之争,更是技术、品牌、国家政策多重因素的博弈。北京能否继续保持这种强势局面,还有待观察。而上海在未来能否从这波低谷中成功反弹,也需要好好考虑的布局。

北京以38.7万辆的季度产量成功反超上海,这是历史与现实交织的结果。尽管面临诸多挑战和不确定因素,两地汽车产业的发展仍旧充满活力。随着新能源汽车市场的持续升温,旧有格局在未来是否会再度被打破?这一切的变化都将吸引更多父母车主的目光,刺激有意向的车型竞争者的参与,最终形成一个更加多元化的汽车市场。

然而,这场公认的竞争盛宴是否意味着未来汽车产业人才之间的争斗升级、技术含量的迅速提高和消费者购买意愿的重新塑造?或许,只有时间才能给出最终的答案。在这场尚未结束的博弈中,无论是北京还是上海,谁都能够在这条变革与机遇并存的道路中走得更远更稳。市场的风云变幻,正是其最吸引人之处。

未来的汽车市场,将是属于那些能够抓住变革机遇、顺应市场潮流的企业。京沪之间的竞争并不是简单的“你死我活”,而是一个不断吸取教训、调整战略的过程。消费者的选择将决定这一市场的走向。而无论如何,这场竞争给我们带来的不只是数据上的差异,更是对未来发展方向的深思与反省。