1919年那会儿,中国在巴黎和会上吃了亏,紧接着,北京就闹起了轰轰烈烈的五四爱国大行动。大街小巷,到处都是学生娃子们和做生意的人组织的游行,还有大型的演讲,场面那叫一个壮观。可就在北大图书馆里头,新来没多久的毛泽东,却一个人闷头忙活着,给图书馆的书卡归置得整整齐齐。

这天,毛泽东手头的事情一忙完,就赶紧想着多挤出点时间,去学习点新思想、新理论。可刚打算开始学习呢,就来了个身材中等、一脸严肃的小伙子。他怀里抱着个大箱子,搁下后就跟毛泽东说:“这批书卡得麻烦您重新填一下。”毛泽东心里惦记着国家大事,肯定不高兴啊,后来还跟别人提起,说张老板那脸色可难看了。

这个性格直率的“老张”,其实是大名鼎鼎的中共创始人张申府。老张这人,骨头硬,不跟人同流合污。国共合作那会儿,他看不惯蒋介石那帮人,干脆就退党不干了。可到了晚年,他心里又后悔得不行,一个人在冷清和孤独中,慢慢熬过了好多年头。

【短暂的共产党员】

张申府在1914年考进了北京大学哲学系,后来在那里碰到了李大钊和陈独秀。到了1918年,就连毛泽东都给他打过下手,那时候毛泽东跟他年纪一样大。是通过杨昌济的介绍,毛泽东才来到北大图书馆,和张申府一起负责图书馆的一些活儿。说起来,张申府从1921年加入中国共产党,到1925年退出,总共也就四年的党员身份。

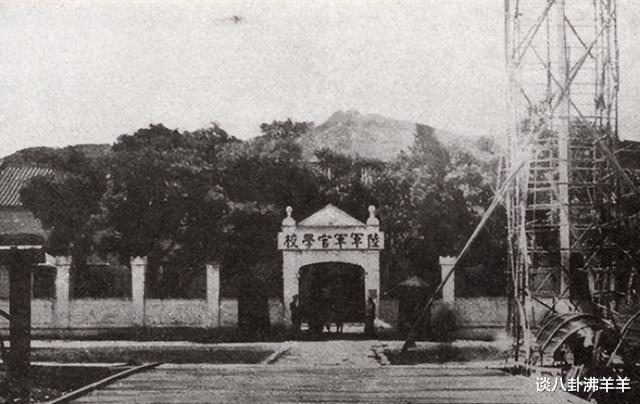

1920年那会儿,北京有了个共产主义小组,张申府就是帮忙搞起来的人之一。这个小组一建起来,张申府就在李大钊他们的支持下,忙活着拉人入党。他当时在法国工作,就是通过他,周恩来才进的中国共产党。等张申府回了国,他又和孙中山一起,忙活着建黄埔军校,自己还当上了军校的政治部副主任。不仅如此,他还把周恩来推荐给黄埔军校,让周恩来也在那儿有了份工作。

1924年那会儿,国民党开了个大会,这事儿就算是国共两党携手合作的起点了。到了第二年,中共也紧接着开了四大会议,会上大家伙儿对跟国民党合作这事儿议论纷纷,挺热闹的。张申府在跟国民党那边稍微打了点交道后,就觉得蒋介石他们这些人满脑子都是权力斗争,还固执己见,根本不适合跟共产党一起干事儿。再说了,共产党也得有自己的原则和立场,不能被国民党带着鼻子走,得自己拿主意。

在中共四大开会那会儿,张申府站出来,满腔热情地说出了自己的看法和站队,结果却被好多人给笑话了,接着还吵了起来。张申府一激动,火冒三丈,当场就说要退党,然后甩手就走了。后来,周恩来和李大钊都来找他,劝他别急着退党。可张申府这个人太倔了,根本不听劝。

其实,李大钊和周恩来心里也挺赞同张申府的观点,但政治这玩意儿,不是简单的黑白对错,光凭一股子热情,那是行不通的,长久不了。后来,有人这么形容张申府,说他“硬气,宁死不屈”,而周恩来呢,则是“能屈能伸,不轻易折断”。

1927年那会儿,蒋介石搞了个狠心的“四一二”大行动,自己搞起了南京国民政府。没多久,他又来了次“七一五”事变,到处抓人杀革命者,这也就意味着国共两家不合作了。说起来,张申府之前对蒋介石的看法,还真没错。

张申府,身为共产党的资深成员,竟然因为一时的冲动,就匆匆决定退出了党组织。这事儿一看,张申府的性格可能不太适合搞政治,政治立场似乎也没那么稳当。说不定,他的人生追求里,政治并不是最重要的那一块。

【一失足成千古恨】

张申府退出党组织后,转头扎进了文化圈,一门心思研究起哲学来,他还大胆地说自己是“中国哲学界的领头羊”。不过说实话,张申府确实是国内最早琢磨罗素思想的人,罗素访华时,两人还见过面呢。张申府出身名门,从小接受的就是中西合璧的教育,这让他有了不少超越同时代人的前卫想法,在思想文化这块儿,算是个走在前面的人。

张申府转投哲学领域后,对中西方哲学都钻研得很深,变成了那会儿特别有名、大家都敬仰的学问家,就连毛泽东都很看重他。往后,毛泽东写东西时,总爱拿去给张申府瞧瞧。

张申府晚年过得不如意,退党这事儿并不是最直接的原因。你瞧,1938年那会儿,他还给国民党当过一阵子的参政员呢。说到底,最狠的一击是在1948年,张申府写了篇文章,把共产党给批评了一顿。那时候,张申府的日子是一天不如一天,正好蒋介石他们找上门来,说只要在《观察》杂志上发篇叫《呼吁和平》的文章,就给3000块钱。张申府就答应了。

在打仗那会儿,就是解放战争的时候,共产党有好几次都想跟国民党好好谈谈,一块儿管管国家的事儿。可国民党呢,不光不领情,还老找共产党的茬儿,两边打了好几场硬仗。到了1948年,国民党是越打越不行,明显快撑不住了。就在这时候,让人没想到的是,张申府站出来说要“讲和”,但他可不是真心想和平,借着和平的名义,一个劲儿地说共产党的坏话。

刘清扬是个大名鼎鼎的社会活动与政治领域的活跃人物。她态度明确,意志如铁,一辈子都在为国家的存亡和兴盛而努力奋斗。她曾多次发起学生抗议、妇女权益争取、抗日斗争,还有社会主义革命的各种活动。作为一位老练的政治家,刘清扬对自己的政治前途分外珍惜。尽管她跟丈夫张申府有过深厚感情,革命道路上也共同经历过风风雨雨,但面对张申府那种混淆黑白、毫无原则的行为,刘清扬终究还是没法接受这样的事实。

张申府写的那篇文章,不单是把自己的前程给搭进去了,往后还坑苦了刘清扬的政治路。刘清扬本有着一腔政治热血,到最后还是咬着牙,含泪跟张申府彻底翻了脸。那篇《呼吁和平》的文章,简直就是张申府人生的分水岭,让他晚年过得那叫一个凄惨。

【是文人,还是政治家?】

打从1925年张申府离开党组织后,他就逐渐远离了政治圈。谁都明白,政治圈可不简单,里头的门道多得很。你得会看风向,懂得收敛,权力斗争里更是得步步为营,八面玲珑,这样才能站稳脚跟。要是连怎么在里头活下去都不清楚,还谈什么远大志向呢?

张申府说到底,骨子里透着文人的那股理想主义劲儿。虽然在哲学圈里头,他想法挺深,志向也高,但从他离开党组织那会儿起,他的观念就开始跟实际的政治场面合不拢了。所以,他后面的政治路子一直没能有啥大进展。国共联手那会儿,他对政治里的那些妥协让步、忍辱负重的事儿,愣是没看出来。

在打仗那会儿,他对时局的判断模糊不清,硬要在政治场合扯上什么“和平”那一套。他虽说把罗素哲学那套玩得挺溜,但看来对马克思主义的那一套还没吃透。

到了老年,张申府自己承认,他在政治上不太灵光,而且嘴快心直,有啥说啥,想到哪儿讲到哪儿,从来学不会含糊其辞,更不会故意装糊涂。

新中国成立后,张申府因为写了那篇文章,结果就被彻底封杀了。他在政界是彻底混不下去了,就连文化界也容不下他,没了施展才华的地方。好在有周恩来出手相助,费了好大劲才给他在北大图书馆找了个研究员的差事。

张申府已经过了五十岁,头发已经花白,脸上也显得疲惫不堪。他心情七上八下的,又一次踏进了这个既熟悉又有些陌生的地方。这儿是他刚开始工作的第一站。想想这几十年经历的风风雨雨,真是让人心里头五味杂陈,难过得很。

回想以前,现在的国家领导人毛泽东那时还是我的得力帮手;想当年,现在的执政党也是由我亲手建立起来;那时候,我还是个满怀梦想、满腔热血的年轻人。

过去的事情就像烟雾一样,早就跟着风没了影儿,现在我又回到了最开始有梦的地方。就好像真的过了三十多年的一场大梦,但说到底那不是梦,也没法重新来过。做错了的事儿,下半辈子都得背着这个责任。

《和平之声》成了张申府一辈子都甩不掉的心事,跟他一直到老。在那个动荡的文革时期,张申府不出所料地被划成了右派,他还写了个叫《我的经历自述》的材料。但在这份材料里,他既不卑微求饶,也不夸大其词歪曲真相,更没有去诬陷别人,就是实实在在地说了些发生过的事儿。

后来,有个老外跟张申府说:“你从政,后不后悔啊?”张申府想都没想,直接回了句:“咱是个知识分子嘛,在中国的知识分子,就得把国家大事放心上。我一直觉得,国家有难时,投身政治是没错的。但那时候,我就琢磨着,能不能走出一条既不跟国民党,也不跟共产党一样的第三条路。”

张申府的观点,说白了,就是走了一种“中间路线”。那时候的中国,乱得很,大家都在摸索,不知道哪条路最适合。国民党想学西方那一套,共产党呢,盯着苏联的模式。这两条路,本来就合不来。要想不走到死磕那一步,真就得找个新法子,走出一条不一样的路来。

张申府有个挺明显的性格特点,那就是他从来就不爱按规矩办事。所以,让他老老实实走当时那两条主流的革命道路,那肯定是不可能的。

说实话,张申府是个了不起的哲学家、思想家,但在政治上他并不算老练。可他生在那个年代,不得不投身到救国存亡的爱国政治活动中。因此,张申府的人生路注定是悲剧的,但这份担当真的让人佩服。

三中全会后,张申府的问题得到了全面解决,恢复了名誉。1986年,他在北京安静地离开了人世,当时93岁高龄。