今年3月23日是第64个世界气象日,主题是“气候行动最前线”,强调了面对气候变化和危机,我们有责任行动起来,共同积极应对,拥抱绿色生活,合力守护地球家园,为全球气候治理贡献力量。

| 全球在变暖,灾害在加剧

科学家们一直在观测全球各个区域和整个气候系统的变化,观测到的许多变化为几千年来甚至几十万年来前所未有。根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布《第六次评估报告综合报告:气候变化2023》,2011-2020年全球地表温度比1850-1900年升高了1.1℃,同时不同的地区气候变暖有差异,陆地升温幅度大于全球平均水平,而北极地区温度升高幅度则是其两倍以上;预计未来 20年全球平均温度升高幅度将达到或超过1.5℃。气候变化使大气、海洋、冰冻圈和生物圈发生了广泛和快速的变化,已经影响到全球每个地区。近年来全球极端天气和气候事件频发,高温干旱,暴雨洪涝、低温寒潮和气候危机给人类生命财产和地球生态带来了严重的威胁、广泛的不利影响以及相关的灾害。例如2021年河南郑州发生的单小时降雨量(201.9毫米)和单日降雨量(552.5毫米)均突破我国陆地降水历史极值的极端强降雨;2022年夏季长江流域和四川盆地发生的极端高温热浪天气,及伴随的大面积中重干旱、局部特旱;2023年7月29日至8月1日,京津冀地区出现的历史罕见极端暴雨,河北临城县累计雨量达1003毫米,相当于当地两年降雨量。这样的极端天气气候事件,就是在气候变化的背景下产生的。

| 气候行动应对气候变化

气候行动,主要强调各国要采取紧急行动,将应对气候变化带来问题的措施纳入国家战略,同时提出一系列具体措施,在灾难应对机制、气候变化相关教育方面采取措施,并且发达国家和发展中国家都要承担相应的责任。1880年工业革命以后,由于人类开始大量地使用化石燃料(煤炭、石油等),大量排放以二氧化碳为主的温室气体,毋庸置疑地导致了全球变暖。减少二氧化碳排放,应对全球气候变化已成为人类共识。为了减少二氧化碳排放,在生产生活中既要减少化石能源的消耗比重,又要大力发展水电、风电、光伏发电、生物质发电这些可再生能源。如果一个国家坚持走绿色低碳的发展道路,采取了以节能减排为目标的气候行动,那么这个国家二氧化碳的净排放量就会出现一个峰值,然后经历平台期进入持续下降过程,最后达到碳中和。数据显示,美国于2007年达到能源消耗高峰,同年达到碳排放高峰,到2019年,碳排放总量下降了15.6%。欧盟则是在2006年达到了能源消耗高峰和碳排放高峰,到2019年,碳排放总量下降了22.4%。这是典型的“双达峰”“双下降”,是较为理想的转型模式。中国在2020年9月召开的联合国大会上宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。随后英国、加拿大、日本等国纷纷作出2050年实现碳中和的承诺。

| 气候行动最前线,我们能做什么?

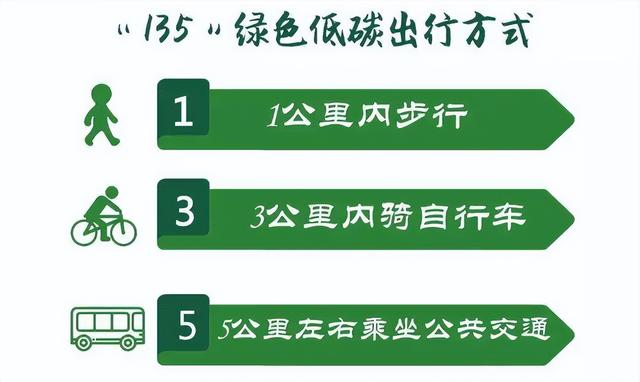

我们看一组数据:发动机每燃烧1升燃料向大气层释放的二氧化碳为2.5公斤,电脑使用一年平均间接排放10.5公斤二氧化碳,使用煤油作为燃料的暖气一年向大气层排放的二氧化碳量为400公斤,使用天然气的二氧化碳排放量为1900公斤,电暖气则只有600 公斤。所以我们个人一方面要树立节能新理念,节约资源,节约能耗,减少个人生活中的二氧化碳排放,如选择绿色出行方式,随手关灯,减少一次性物品消费等。2022年的北京冬奥会就倡导“135”绿色低碳出行方式,即1公里以内步行,3公里以内骑自行车,5公里左右乘坐公共交通工具,这也可以成为你低碳出行的参考。

另一方面,一棵中等大小的植物每年能吸收大约6公斤的二氧化碳,积极参加植树造林和保护绿色植被,通过植树吸收抵消自身产生的二氧化碳,达到个体的相对“零排放”,为实现碳中和贡献一份力量,做一名绿色小卫士。