科举考试,作为中国封建社会的一项重要选拔机制,自隋唐时期确立,至清朝末年废除,历时一千三百余年。

在这漫长的历史进程中,无数文人志士为了追求“三元及第”的至高荣誉,付出了艰辛的努力。

就让我们深入探讨“三元及第”的含义、各级考试的特点以及实现这一辉煌成就的艰辛历程。

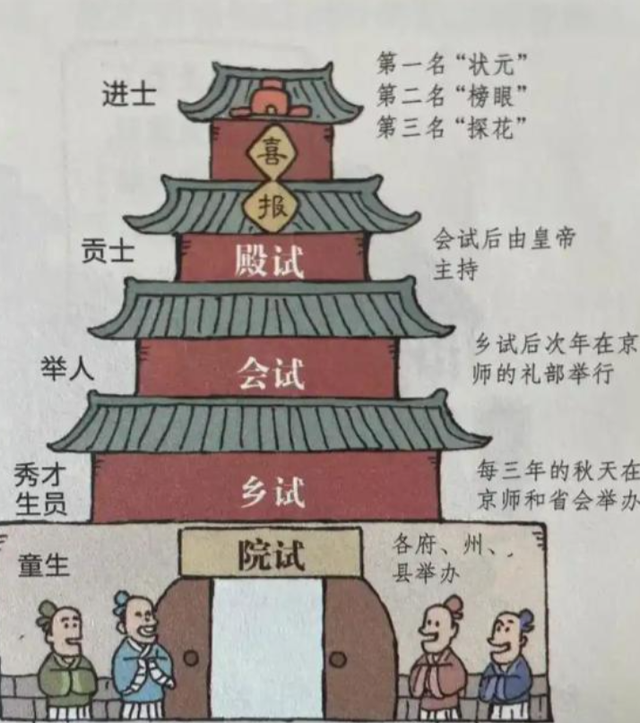

二、三元及第的含义与价值“三元及第”是指在科举考试中,乡试、会试、殿试三级考试均取得第一名,即解元、会元、状元。

这一荣誉代表着考生在科举道路上的巅峰成就,是对其学识、才华和毅力的高度认可。

在古代社会,实现三元及第意味着一步登天,从此踏入仕途,成为国家栋梁,三元及第者不仅在政治地位上获得提升,更在文化、社会地位上享有极高的声誉,这就不得不说一下各级考试特点了。

首先就是考试范围与对象,乡试是省级考试,考生主要为各省的秀才,内容包括《四书五经》、《策问》等儒家经典,以及诗词、赋、论等文学创作。

考试的形式是采用闭卷考试,考生在规定时间内完成试卷,乡试是科举考试的第一关,难度适中,但竞争激烈。

录取名额是乡试录取名额有限,每省录取数十人,取中者称为“举人”,不仅如此会试是国家级考试,考生为各省的举人。

经过层层通过后还会进行殿试中的巅峰对决,首先就是考试范围与对象,殿试是科举考试的最后一关,由皇帝亲自主持,考生为会试录取的贡士。

殿试主要考查考生对时政的看法和建议,以及治国理政的能力,采用开放式问答,考生在皇帝面前展示自己的才华。

并且殿试难度最高,考生要在皇帝面前表现出色,承受巨大压力,殿试录取名额有限,分为三等,分别为状元、榜眼、探花,其中状元为最高荣誉。

实现三元及第的艰辛历程为实现三元及第,考生需从小刻苦学习,熟读儒家经典,广泛涉猎诗词、赋、论等文学创作,许多考生为此付出了数十年的努力,甚至皓首穷经。

科举考试竞争激烈,尤其在会试和殿试阶段,考生需与全国顶尖的学霸一较高下,在这场智慧与毅力的较量中,只有少数人能脱颖而出。

考生在科举考试中承受着巨大的压力,既要应对考试的难度,又要面对家族和社会的期望,一旦失败,很可能意味着前功尽弃,甚至背负终身遗憾。

科举考试对考生的身心素质要求极高,长时间的学习和备考,使得许多考生身心俱疲,甚至英年早逝。

实现三元及第者,往往能在短时间内获得官职,踏入仕途,他们在政治舞台上发挥着重要作用,成为国家的栋梁之才。

三元及第者具有深厚的文化底蕴,他们的诗词、文章广为流传,成为后世学习的典范,三元及第者享有极高的社会声誉,成为家族的骄傲,激励着后世子孙奋发向前。

结语

古代科举考试的三元及第,是无数考生为之奋斗的辉煌目标,虽然科举制度已退出历史舞台,但三元及第所体现的勤奋、拼搏精神仍值得我们传承和发扬。

在今天,我们应以更加积极的态度,为实现自己的人生目标而努力,为国家和社会作出贡献。