资讯来自网络;冀朝铸 外交官说事儿 江苏

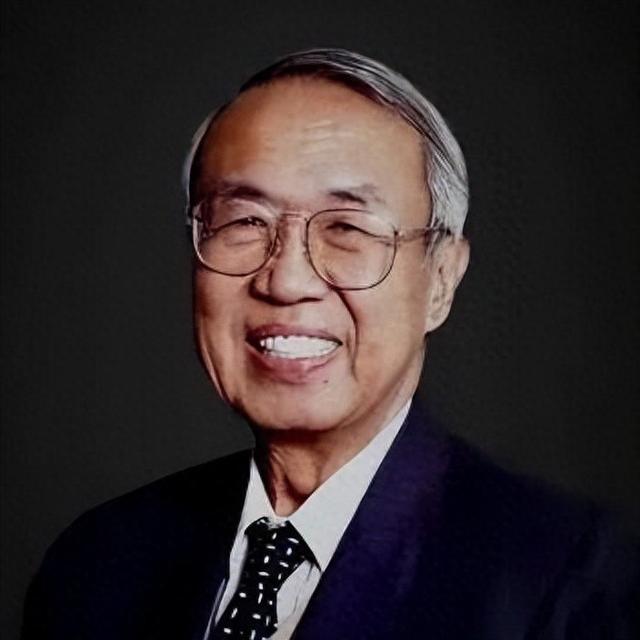

作者简介

冀朝铸 著名外交家,被誉为“中国红墙第一翻译”。历任中国驻斐济群岛共和国大使兼驻基里巴斯共和国和瓦努阿图共和国大使、中国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使、联合国副秘书长、中华全国归国华侨联合会副主席;2020年4月29日下午于北京逝世,享年91岁。

本文内容

周总理始终认为翻译们的工作是非常重要的,尤其是英文翻译,而且他打算让越来越多了解外部事务的人在外交部工作,但同时又保证最高领导权一直掌握在老革命同志们的手里。

我自己就听过他多次讲起他的五任翻译,这五任翻译是:黄华,后来是外交部部长;龚澎,后来是外交部部长助理,又是乔冠华的妻子,但她不幸在“文化大革命”中被迫害致死;第三任翻译是章文晋,后来做过外交部副部长和驻美大使;第四任翻译是浦寿昌,也做过外交部副部长;第五任翻译就是我自己了。

开始时在重要会议上,总理让我和浦寿昌轮流翻译,一个人翻译,另一个人就在旁边听,并纠正翻译中可能发生的错误。差不多一年以后,浦寿昌就从翻译工作中完全退出来了,这样,我就成了周总理的主要英文翻译。

等到我40岁时,我也开始找继承人。当时外交部负责我工作的副部长宫达非就和我一起决定,唐明照的女儿唐闻生是最理想的人选。就像我15年前一样,唐闻生逐渐代替我,成为周总理的主要英文翻译。

唐闻生为周总理做翻译。

就像对他的前几任翻译一样,周总理也经常让我旁听会见外宾前后的战略讨论会,好使翻译们逐渐熟悉中国的外交政策。这样做有两个目的:一是让我们更加准确地做翻译工作;另一方面是有一个长远计划,即培养我们将来做外交工作。

总理一再强调,翻译不该终身做翻译,而应到40岁以后就转做外交工作。

我把我40年来的工作分为两部分,一部分是技术性的,一部分是外交的。技术性的工作就包括做英文打字员、速记员和翻译,这个阶段从1952年4月起到1973年3月,一共有20多年。但由于周总理的关怀,实际上技术工作和外交工作之间并没有明确的分界线,而是逐渐地从技术工作转入外交工作。甚至当我在朝鲜只是一个普通的英文打字员和速记员时,我和其他同事也不断地被叫去听报告,了解世界形势,学习时事政策。

这样,我们在非常年轻和身处下级时,就有幸在周总理的麾下工作,哪怕工作非常平凡,我们也明白我们这样做是为什么、有什么意义。

周总理也再三强调,我们不但要继续提高外语水平、扩大外文知识,还要努力学习中国文化和中国历史。我和其他翻译有一点很不一样,就是我的中文很差。1950年我回国时,在中文上几乎是个文盲,即使我后来学会了听、说、读中文,在写作上我的中文一直不如我的英文。我回国时,对中国历史和文化的了解也极少。周总理非常了解这个情况,他常称我是个“洋娃娃”。

我本来就是个“山西娃”,只是日本侵华战争改变了我的一生,迫使我侨居美国10余年,“山西娃”变成了“洋娃娃”。山西人把小男孩叫娃,恰好我在家中的小名是娃,因此“洋娃娃”这个称呼对我刚好合适。

周总理一开始就教导我要定一个学习中文和中国历史文化的计划,还给我开了一个书单。周总理告诉我,必须通读《资治通鉴》。他说:“要成为一名好的翻译,必须懂政治,而要很好地了解自己国家的政治状况,就必须了解本国的历史。”

他还告诉我,毛主席熟读《资治通鉴》,但仍然每天都参阅它,把它放在卧室枕头上方的一个书橱里。当我为毛主席做翻译时,这部书可以帮助我更好地理解主席话的含义,因此我可以翻译得更准确。

资治通鉴稿,国家图书馆藏。

《资治通鉴》是伟大的历史学家司马光在11世纪写的。这部古典名著的时间跨度从公元前403年到959年,详细记述了1000多年里封建王朝残酷无情的权力斗争以及帝王大臣们的胜败得失。

这时,我已能很轻松地读现代文,但刚开始在父亲的指导下学习古汉语和中国古代历史。父亲虽然批评我拖了这么久才请他教我,但还是很高兴地帮助我学习中国历史和古汉语的基本知识。我也一直遗憾这么晚才请父亲教我,因为他在中国历史和中国文学方面的知识都很丰富,但他开始教我时年事已高,健康状况也不佳了。

我从此倾心阅读这部艰深的著作。一开始进展缓慢,非常困难,而且因为我非常忙,很少有整段时间钻研它。直到1972年晚秋,我被误诊为肝炎甚至肝癌,住院治疗时,我的阅读才真正取得了一些进展。周总理安排我住在北京市第二传染病医院的一个单间里。

作为一个乐观主义者,我并不担忧。我确信我离死神还远得很,并觉得住在这样条件好、安静的医院里,对我来说是读书的好机会。

我带着全套《资治通鉴》住进了医院。我妻子和亲友们都非常担心我,我却一点也不忧愁,一边听着中国古典音乐,一边读《资治通鉴》,有时想象我是战国时代的一名大臣或一名将军,腰上挎着剑去觐见国君。

几个月里,通过反复的医疗检查,医生说我健康良好,只是过度疲劳,我既没患肝炎,更没有得肝癌。在医院的这几个月里,我把《资治通鉴》读了三分之一。

1979年1月29日,邓小平在美国华盛顿白宫举行的欢迎仪式上致辞,冀朝铸担任翻译。

几个月以后,我被派往华盛顿的驻美联络处。开始工作不太繁重,我又孤身一人,有不少时间供我自由支配。我去了国会图书馆,在一名美籍华人王先生的帮助下,我借到了全套的《资治通鉴》。在联络处两年的时间里,我坚持不懈地读书,最终到1975年春天读完了这部艰深的著作。但实际上,我只读懂了不到一半的内容,因为古汉语对我来说太难了。

我有时在一些场合试图翻译《资治通鉴》里的话,但很可能译错。令我感到欣慰的是,我的小儿子小斌在普林斯顿大学获得博士学位时,他的博士论文就是关于司马光的。

1972年,美国总统尼克松访华,周恩来总理到机场迎接,冀朝铸(左四)担任翻译。

当我回忆和周总理在一起的岁月时,我必须先澄清一点:我虽然为周总理做了17年的英文翻译,但实际上很少有机会和总理做一对一的接触。

我的办公室一直在外交部,只有周总理有任务叫我时,我才有机会见到总理。比起其他总理身边的工作人员,我对总理的认识就少很多,也浅很多。另外,我这17年工作中的职务都较低,不可能看到大量的机密文件,也没有机会参加党和政府高层的战略讨论,所以我只能从我个人的角度来谈谈我对周总理的印象。

- END -

出处 | 《从红墙翻译到外交官》(2012年9月出版)

作者 | 冀朝铸

图片 | 网络

编辑 | 外交官说事儿 凤凤