各位船员,

“我”

鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人

著名设计师,作家等。。。

一生创作了众多的设计作品,

他的设计作品可谓是众人皆知。

对!你没有看错,

今天要给大家分享的就是

语文课本上的常驻嘉宾,

文学大师,

弃医从文,

并顺手将设计还做得贼6的鲁迅先生

在大家的印象里

鲁迅先生大概是这样

短寸八字胡且不苟言笑

而通常我们看到的鲁迅先生的文章

大概是这样的

而让同学们最记忆深刻的

大概是这五个字吧~

但这些都不重要

接下来你会看到一位不一样的鲁迅

没错,那就是——

设 计 师

他的设计中

最广为人知的当属北大校徽了

即便放到现在来看

依旧不过时

陈丹青这样评价鲁迅:

“鲁迅是一位最有洞察力、最有说服力、最懂绘画的议论家,是一位前卫的践行者,同时也是精益求精的鉴赏家。

若是鲁迅先生没有成为一位伟大的文学家

那么他可能会是一位优秀的设计师

他的作品就如同他的眉毛,

冷淡却深情

▼

「北大校徽设计」

▼

1917年,鲁迅还在教育部上班,

每当下班就在补树书屋里抄写古碑

时任的北大校长蔡元培邀请请鲁迅设计北大校徽

他在信中这样写道:

“余想请先生为北京大学设计一枚校徽,也不必多复杂,只需将先生一向倡导的美育理念融会贯通即可。”

受蔡校长的委托后

鲁迅便开始着手设计北大校徽

▼

鲁迅设计的北大校徽造型选自中国传统中的瓦当

而简洁勾勒的轮廓又给人以现代感

▼

篆体的“北大”二字上下排列

“北”字是背对背的两个人像

而下方的“大”字则是一个站立的人

构成了“三人成众”的意象

给人以“北大人肩负着开启民智的重任”的想象

▼

同时,“北大”二字还有“脊梁”的象征意义

鲁迅用“北大”两个字做成了一具形象的脊梁

希望北大毕业生能够成为国家的脊梁

▼

北大校徽曾被刘半农戏称为“哭脸校徽”

但鲁迅将图样寄给蔡元培后随即被北大采用

后因历史原因被弃用

上世纪80年代又重新使用

▼

绘出的草图流传网络已久

有网友研究发现,

北大校徽正是鲁迅本人

▼

在那个没有PS的年代

如同北大校徽的设计过程

鲁迅用双手,将字体设计出了全新的花样

▼

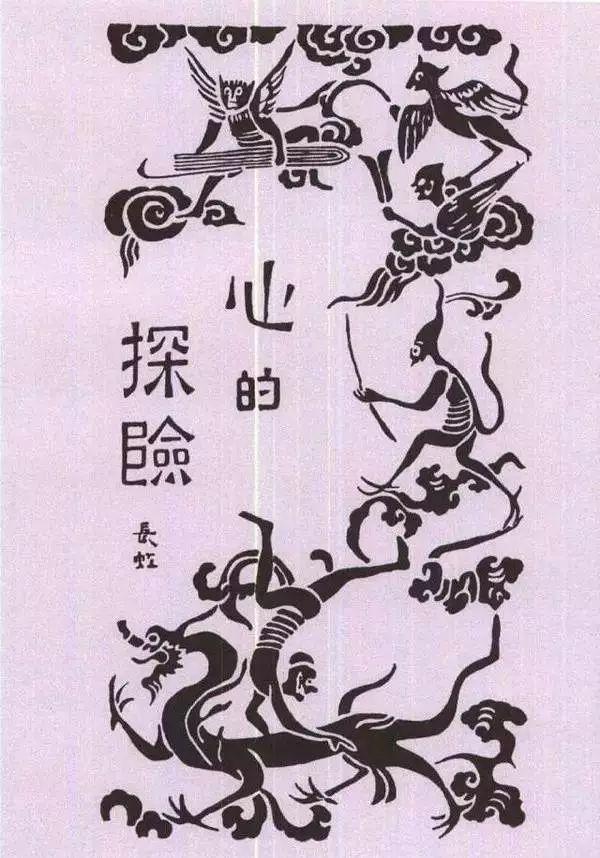

鲁迅对汉代石刻图案的运用

也达到了炉火纯青的境界

▼

他的很多文学作品都选择了“素色封面”:

除书名和作者题签外,不着一墨

“于无声处听惊雷”

▼

《引玉集》和v《呐喊》

这两件作品

可谓是个鲁迅封面设计的经典之作

▼

值得一提的是,

《引玉集》的精装本,是特地送到日本印刷

苏联版画家们的姓名字母被分为八排

置于中式版刻风格的“乌丝栏”中

与左侧的“引玉集”三个大字相辉映

▼

「鲁迅还设计了这些!」

鲁迅先生以猫头鹰自居

在《且介亭杂文二集.序言》中他这样写道:

“我有时决不想在言论界求得胜利,因为我的言论有时是枭鸣,报告着不大吉利的事,我的言中,是大家会有不幸的。”

而鲁迅所说的枭鸣,就是猫头鹰

这只猫头鹰是鲁迅的经典之作

仔细看就会发现,

这只活泼灵动的猫头鹰的双眼

其实是一对男女的头

▼

除了设计校徽LOGO

1912 年鲁迅还和钱稻孙、许寿裳

一起合作设计了中华民国的国徽

当时一段时间里

钱币、旗帜上都在使用这一图案

▼

鲁迅设计的《珂勒惠支版画选集》广告

▼

鲁迅绘《朝花夕拾》插图

死有分,活无常

▼

最后请出设计师鲁迅先生本尊

身上这件衣服也是他自己设计的

▼

虽然学医救不了中国人

但是设计和写作可以啊!

▼

反观现在市面上书籍的封面设计

许多作品都很难给读者留下深刻的印象

封面设计与作者思想也未能达到高度融合

越发感觉鲁迅的审美很前卫

简直就是设计界的一股清流

▼

最后