文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

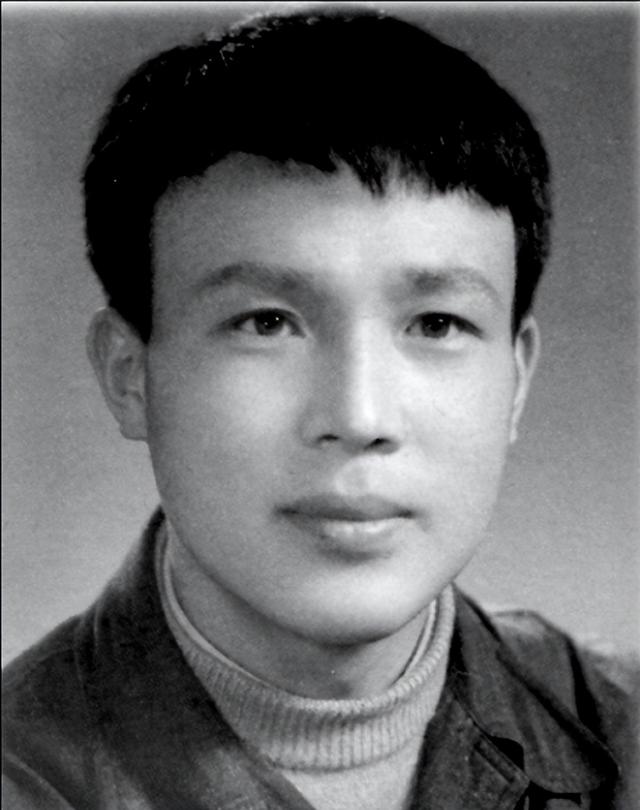

他一生演了70多个角色,却被一个“合葬决定”送上风口浪尖。

刘世龙,银幕上的英雄,现实中的孤独老兵,三段婚姻,丧子丧妻,晚年娶影迷为妻,却最终选择与前妻合葬,为什么?

从战场到银幕的命运拉扯

从战场到银幕的命运拉扯刘世龙生于1930年,姐姐在日军扫荡中被俘后杀害,他记不清姐姐的样子,只记得大人们在村头挖出一具焦黑的尸体,说是她。

他9岁参军,11岁成为宣传队员,他个头小,嗓门却亮,在人群里一喊,敌人都能听见。

长辈笑着夸:“刘家小子天生适合演戏!”可他那时只觉得羞。

16岁,他成了军区文工团的队长,带着一群人演《白毛女》和《黄河大合唱》,没日没夜排练,换来的却不是掌声,而是批评。

战士们说:“这戏什么也打动不了,敌人来了能保命吗?”

他倔,战争刚结束,他跑到前线,拉着那些受伤战士听戏,一场下来,大家泪流满面,他不声张,但从此明白,“戏,是为了活着的人。”

1960年,他被挑中进入长春电影制片厂,此时的他,对电影一窍不通。

第一部戏是《刘三姐》,剧组要他演“阿牛哥”,那个淳朴的小伙。

他看剧本发愣:“这不是耍贫嘴吗?”导演笑了:“你不是学戏的吗?现在得学说话。”

剧组进驻广西,他学唱山歌、学方言,可是他的动作笨,山歌又跑调,总被人笑话。

一次,他走村串寨听民歌,遇见一对老夫妻吵架,妻子骂得难听,丈夫却用一首歌回击,四句一押韵,句句有劲。

村民拍手称好,他却呆住了,他意识到,真正的戏,是从生活里来的。

三个月后,《刘三姐》上映,“阿牛哥”火了。

许多观众看完大笑:“就像邻居家的二愣子!”他听着脸红,却也暗自庆幸,电影是演戏,但更像人生。

四年后,他接到《英雄儿女》的邀请,导演说:“你这回演个战士。”他以为是惯常的正面形象,可王成,却是个牺牲者,他想推辞。

“牺牲”两个字,让他想起姐姐、父母,还有自己没日没夜演出的那些年。

他问导演:“真让观众哭吗?”导演没答,递给他一份战争记录,记录里,某位战士被炸得粉身碎骨,留下最后一句话:“开炮吧,同志们!”

他沉默,点头。

拍摄时,他站在火药堆里,炸点一个接一个炸开,硝烟呛得他说不出话,他反复喊“向我开炮”,一次不成,再喊一次。

四次过后,烧伤的他坐在地上喘气,心里却想着:这样,算是对得起战场上的人了。

婚姻里的碎片

婚姻里的碎片拍完《英雄儿女》,他回了家,家里冷冷清清,儿子刘小龙趴在地上拼积木,妻子卢敏在一边织毛衣。

没人问他的伤,也没人提他拍戏的事,他问妻子:“你怎么不看我的电影?”卢敏头也不抬:“孩子要照顾,哪有空?”

这是两人三年来第一次单独坐下说话,他发现,话题少得可怜。

卢敏是北京电影学院的高材生,演过不少戏,可自从生了儿子,她就待在家里,逐渐成了一个影子。

“你知道吗?”一天夜里,卢敏突然问他,“我想离婚。”他说不出话。

卢敏看着他:“我们一直在演戏,我装贤妻,你装好丈夫。”第二天,她走了,儿子留给了他。

他带着儿子去剧组,孩子学会了在片场睡觉,他试着做个好父亲,教孩子读书、学字,可儿子最喜欢的,是偷偷坐在角落,看他演戏。

1966年,刘世龙再婚,新妻子莽双英,是舞蹈家,年纪比他小九岁,朋友说她疯了:这么年轻,找个带孩子的男人。

而莽双英却说:“他需要一个家。”两人结婚那天,刘小龙穿着父亲的军装,给他们敬了礼,刘世龙笑着说:“这是个好的开始。”

可“好”的日子没几年,刘小龙参军后,意外受伤,脊椎瘫痪,他知道消息时,正站在片场。

电话挂断,他眼前一黑,差点栽倒,回到家,他看着病床上的孩子,一句话也说不出。

接下来的日子,他在剧组与家之间奔波,他拍戏时,妻子一边跳舞,一边照顾儿子。

有次,她抱怨:“家里事都是我的,你倒像个过客!”他没回嘴,但心里清楚,她说的是真话。

1990年,儿子病逝,他坐在病房外,沉默了一整夜,2000年,莽双英查出白血病。

她说:“你还得拍戏,不能倒。”可两年后,她也走了,他一个人坐在空荡荡的家里,连哭都没有力气。

年的选择,是爱还是放手

年的选择,是爱还是放手2002年,刘世龙70岁出头,他没戏拍,没亲人,连饭都是保姆做的,他成了个沉默的老人。

那年冬天,他收到一封信,信很短,落款是个叫常家瑞的女人,她说:“我从小看您演的电影,您是我心里的王成。”他回了句客气话:“谢谢喜欢。”

一个月后,她又来了信,字迹不工整,但写得真挚:“我想见您一面。”他心里犯嘀咕:三十多岁的女人,跑来找个老头,是为了什么?

可他还是答应了。

她第一次见他,在长春一间小茶馆,她带了《刘三姐》的海报,眼眶红红的:“您现在,还记得阿牛哥吗?”

他点头,又摇头。

两人聊了整整一下午,从电影讲到舞台,从儿子讲到莽双英,他第一次发现,自己这么多年没人听他说话,她不笑,不打断,只是听。

半年后,她留在了他家,照顾起居,陪他复诊,有时,他清晨咳嗽得喘不过气,她就一夜不睡,守在旁边。

“我想跟您结婚。”她说得直接,他愣住,两人差了34岁,她年轻,漂亮,还有事业,他只剩一副病躯。

“你是不是傻?”他盯着她。

“我不是想占你什么,我就是觉得,你太孤单了。”她说完,低下头,眼眶泛红。

他们2003年领证结婚,婚礼没有宾客,也没有照片,他那天只穿了件旧西装,说不出话,只握着她的手,像是怕她跑了。

这段婚姻,外界议论不少,有记者冷嘲:“图什么?”她只回一句:“他是我愿意为之老去的人。”

他们生活安静,她喜欢做饭,他喜欢晒太阳,邻居看见她每天推着轮椅上的他去公园,问:“你爸多大了?”她笑说:“不是我爸,是我丈夫。”

他常说:“我这辈子活得像场电影,前半段是戏,后半段是真。”

合葬决定,不是背叛,是理解

合葬决定,不是背叛,是理解2017年,刘世龙去世,病床前,他只说了一句话:“我不想一个人躺着。”

常家瑞守着他的遗体三天三夜,不肯合眼,她知道,他怕孤独,这话他从没说,但她明白。

他最爱的人,是莽双英,她从没嫉妒,因为她知道,那是他一生最痛的部分。

她做了一个决定:把他葬在长春龙峰公墓,和莽双英合葬。

墓碑上,刻着三个人的名字,刘世龙,莽双英,常家瑞。

外界哗然,“三妻同墓”的话题传遍网络,有人说她卑微,也有人骂她作秀,她没回应,只在告别仪式上,对着亲友说了一句:

“他真正的家人,早在墓里等他了。”

这事成了焦点新闻,有人挖出他们的过往,扒婚姻年纪差距,怀疑财产动机。

可她始终不发声,只在每年清明去一趟墓地,放一束百合,说一句:“他不再孤单了。”

有人问她后悔吗?

她摇头:“我嫁给他,不是为了占有他。是为了陪他。”

刘世龙从不自称英雄。

可他的命运,本身就像一场战役,战争带走了亲人,电影带走了青春,婚姻带走了安宁。

他靠一腔执念,扛过了一个又一个孤独的深夜,在银幕上,他为胜利牺牲;在生活里,他为爱流泪。

他的一生,是中国银幕背后,最真实的、最残酷的那类人生之一,没有轰烈,没有神话,只有跌倒、挫败、坚持、告别。

而常家瑞,把这一切收尾,不是终结者,而是送行者。