1949年,重庆江津,一位商人披着大衣,怀里揣着账本,打算去上交全部财产。别人做生意想着圈钱,他做生意却是为党筹粮、筹枪、筹未来。

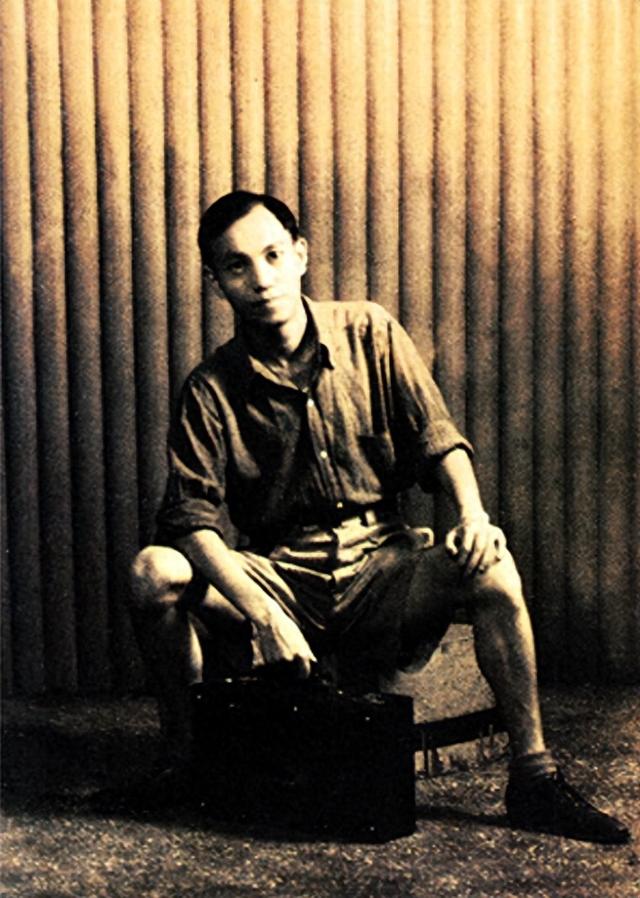

肖林,奉命经商八年,赚下一个商业帝国,最后只留三块银元作纪念。你说图啥?图忠诚。那可是周总理亲自下的任务:“这钱,是党的‘子弹’。”

周恩来不请客,开的是“秘密经济会”

周恩来不请客,开的是“秘密经济会”1941年3月的重庆,春寒料峭。肖林踩着红岩村的山路,走进八路军驻重庆办事处。身份不是来投亲访友,是来接一个特殊任务。钱之光当时担任办事处处长,亲口通知他:“今晚,周恩来同志要见你。”

时间定格在当晚,地点是钱之光的卧室。周恩来开门见山,没有寒暄铺垫,直言当前形势。

1941年1月皖南事变刚刚爆发,国民政府对第十八集团军全面断供,军饷停发,物资封锁。与此同时,日军推行“三光政策”,华北大地民不聊生。陕甘宁边区粮草告急,弹药紧缺。

面对内外夹击,周恩来提出了一个精确命题:“要为党的工作筹钱,不能坐等拨款,必须自建经费来源。”

周恩来明确指定任务模式:表面是合法经商,实则是隐秘输血;资金来源要秘密,使用更要隐蔽;对外形象要像普通商人,对内身份是党的“经济战士”。于是,任务小组初步构成,肖林执行,钱之光统筹,脱离党组织建“恒源字号”。

这不是出差报账式执行,而是跳入国统区经济战场,面对的是投机倒把与官商勾结并存的民间环境,不能暴露身份,不能失误走眼,不能把账本交错。

到了1941年4月,肖林带着妻子王敏卿,回到老家江津,正式创立“恒源字号”商行。首批启动资金由组织拨付,地点选在江津县城闹市,店面挂号合法,鸣炮开业。重庆设分号,宜昌设办事处,商号牌匾朴素无华,背后却承担起中共南方战线的“秘密金库”功能。

他们打的不是利润账,是政治账。赚到的钱没有一次分红,没有一分留私,全额交付组织指定地点。资金调配不走账面,全凭口令调拨。肖林唯一的信条是:“组织要多少,我就给多少,哪怕不够,也要想办法凑够。”

此刻,任务执行初步完成,但只是起步。肖林将继续扩大经营,在看似平常的经商流程里,搭建一张无声的“战时金融补给线”。

“恒源字号”,早七点晚十一点的战时钟表

“恒源字号”,早七点晚十一点的战时钟表1941年夏,江津高温40度,“恒源字号”门口却排起长队。原因很简单:开门早,关门晚,东西便宜,服务周到。商行主营从湖北贩运土纱、从江津运糖入渝,进销路径明确,利润压到最低,服务拉到最大。

经营逻辑有三个关键词:“人员精简、费用节省、价格压缩。”肖林夫妇亲自负责采购与分销,员工只有寥寥几人,全员兼职。账目由王敏卿手工记账,每一分钱用处必须与组织需求同步。

从1941年到1945年,“恒源字号”拓展速度极快。先后入股重庆大生总公司,参与五金、木材、西药经营。每一个新业务线,都是基于市场真实需求的判断,不冒险、不盲投,全靠实打实的地面调研。

战时交通受限,湖北土纱需经水运转入四川,肖林自己带人蹲在码头三天三夜,就为抢下最早一船货;江津糖业受地方派系盘剥,他直接与本地糖商谈条件,用赊销稳定供货。

“恒源字号”的经营成果,最直观的数据是:到1945年,商行利润累计折合黄金约7万两,全部按党内规定渠道输送,确保前线子弹粮草供应不断档。

更深层的是执行力:每当接到上级通知,无论深夜还是凌晨,肖林都能在24小时内调动资金送达前线联络点。这种响应速度,不靠体系、全靠纪律。

更难的是保密机制。所有资金调拨无合同、无银行流水,全靠信使传递、口令识别。肖林经常携带巨额现金,在敌特眼皮底下穿越检查点,从未出过一次差错。

到此,商业模型初步建成,输血机制稳定运行。肖林用一个营业执照、几张购销单,把重庆的街头巷尾变成党的经济战场。

1948年申新罢工,“大老板”开支票救命

1948年申新罢工,“大老板”开支票救命1948年2月,上海申新第九棉纺织厂发生罢工风波,7500余工人为改善待遇、追讨欠薪,掀起大规模行动。国民党政府调动军警,现场流血,数百人被捕,26人遭判刑。一夜之间,工运被压制,士气大挫。

关键时刻,中共上海地下党负责人刘晓找到了在沪秘密经营的肖林。肖林当即以大生公司身份出资,为被捕工人家属提供补助,保障基本生活。同日,他亲自安排律师为罢工代表进行申诉,掏出三大本账册作担保,开出一张当日兑现的资金调拨支票。

这一行动,被上海地下党记为“经济反击的范本”。肖林所展现的不是商业魄力,而是政治精准度:何时出资、出资多少、向谁投放,全在策略范围之内。所有资金支出都“看似民间行为,实则党内运作”,最大程度规避敌特侦查。

至1949年解放前夕,肖林宣布“任务完成”。那一年的冬天,他将大生公司、恒源字号全部股权、账册、资产明细交到组织手中。总计固定资产折合1000万美元,另有现金、金条及黄金折算12万两。

他与王敏卿只留下三块银元,作为自己这段岁月的纪念品。银元现存重庆三峡博物馆,已锈迹斑斑。那些年他跑码头、熬夜查账、冒险过关的记忆,也随这三块银元,封存于展柜之中。

此刻,红色经济战告一段落。但那个白纸黑字、日夜精算的算盘,仍在国家记忆中跳动。因为在战火中,它不仅拨动过铜钱的响声,更拨动了信仰的脉搏。

参考资料

参考资料“百万富翁的无产者”(党史一叶)-人民网-2018年09月04日

中国人的故事|红色掌柜肖林:“只留下三块银元,以作纪念”-中国青年网-2020年09月04日