1935年秋,四川毛尔盖草原上,三十多名红军战士正用竹竿抬着三个铁皮箱子涉过沼泽。腐臭的泥水漫过腰际,他们却将箱子高高举过头顶,仿佛托举着比生命更重要的东西——箱子里装着红一军团最后一部完好的电台。

当中央红军与张国焘部陷入联络危机时,正是这部电台发出的电波,让中国革命的火种得以延续。耐人寻味的是,红军各路部队在长征期间,只有红一军团的电台完好无损地带到了陕北。而这些抬着机器过草地的红军干部战士们,组成了长征中最特殊的非战斗部队。

特殊部队的特殊使命

红一军团无线电队不同于任何作战单位,他们的武器是莫尔斯电键、蓄电池和真空管。1934年长征开始时,这支由68人组成的队伍背负着红军半数以上的通讯设备。政委杜平在日记中写道:“每个零件都是红军的眼睛和耳朵,丢了它们,我们就成了聋子瞎子。”

这支队伍的结构堪称奇特:江西老表王恭清既是排长又是“后勤部长”,湖南炊事员黄庆霞掌管着整个运输排的伙食,云南马夫冯桂林负责照料驮设备的骡马。正是这种打破常规的编制,让电台队在湘江血战中创造奇迹——他们用竹筏载着设备突破封锁线时,竟用铁锅当盾牌挡住了流弹。

炊事班长的“战斗力”

黄庆霞的伙食簿现存军博,上面密密麻麻记着“腊肉二斤换真空管一只”“青稞三斗购电池两节”。在彝民区,他用辣椒面与头人交换通行;过雪山时,他煮姜汤预防战士失温。最令人称道的是他自创的“阶梯供餐法”:抬设备的运输排吃三勺,技术人员两勺,干部一勺半。

这个戴着破毡帽的老兵常说:“机器比人娇贵,抬机器的人饿不得。”过草地时,他把自己那份炒面掺进野菜汤分给运输排,自己却因胃出血晕倒。杜平在回忆录里写道:“老黄倒下时,怀里还揣着给运输排留的盐巴。”

排长的“战场直觉”

王恭清有项特殊本领:能闻着硝烟味找到隐蔽的村落。四渡赤水期间,他带人在茅台镇搞到20坛烈酒,不是用来喝,而是给设备消毒。当电台队遭敌机扫射时,他指挥战士用白酒浸泡棉被覆盖机器,有效降低了燃烧风险。

这位排长最惊险的举动发生在腊子口。敌骑兵突袭时,他扑倒杜平的瞬间被子弹擦破后背,却顺势滚进山沟找到新的行军路线。战后清查,他背上嵌着的弹片与电台真空管仅隔着一层棉衣。1983年王恭清接受采访时笑称:“当时要是转身快半秒,新中国就少个开国大典的通讯保障专家了。”

马夫与骡马的“设备协议”

冯桂林照料的三匹云南骡子,被战士们戏称为“活运输车”。过金沙江时,他给骡子蹄子绑草鞋;遇冰雹时,脱下自己的蓑衣盖在驮箱上。有次骡子受惊跌落山崖,他抓着藤蔓滑下三十米陡坡,硬是把摔变形的驮箱掰回原状。

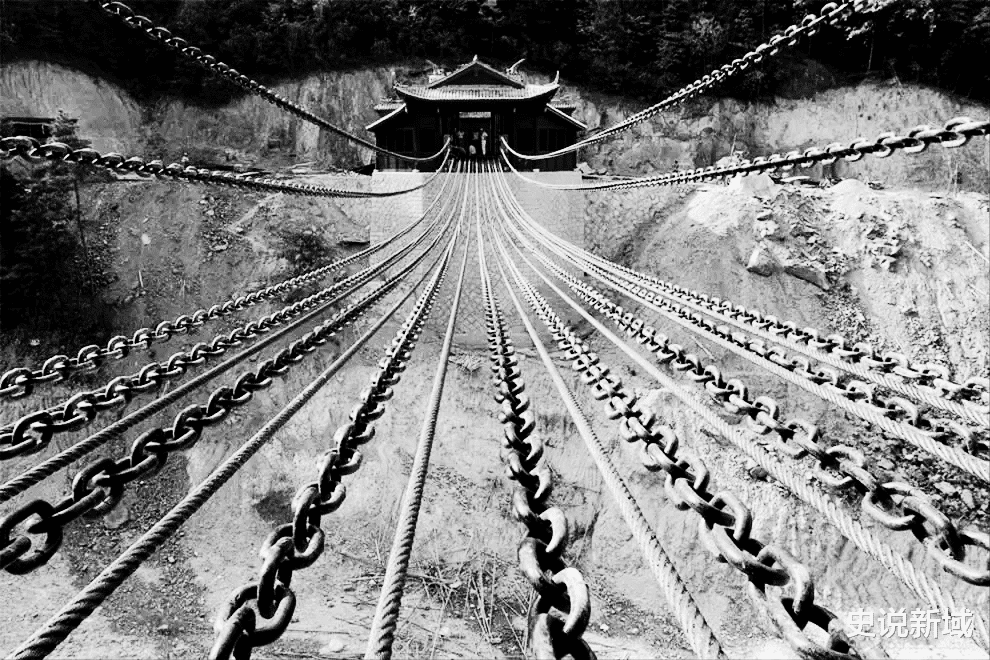

最神奇的是过泸定桥。当木板被烧、铁索摇晃时,冯桂林对着骡子耳朵说了几句方言,三匹骡子竟像士兵一样分开负重,平稳走过十三根铁索。后来动物学家分析,这种训练可能利用了云南马帮的古老驭兽术。

永不消失的电波密码

1935年10月,当红一军团电台队在吴起镇架起天线时,他们携带的真空管寿命已超极限,电池是用130块银元从货郎担换来的二手货。就是这样的设备,发出了长征胜利后的第一封电报:“中央红军已与陕北红军会师。”

杜平晚年作诗“只字无差报长征”的背后,藏着惊人的数据:这支队伍在368天长征中收发电报1072封,无一错漏。他们的秘诀是自创的“双重校验法”——每个电文由两人独立接收,遇干扰就用手摇发电机重发。

如今,军博陈列的那部锈迹斑斑的哈特莱式电台,开关处仍可见黄庆霞刻的“火”字——这是红军自创的防尘标记。旁边冯桂林用草绳编的骡蹄套,默默诉说着:历史的进程,不仅取决于领袖的决策,更依托于无数平凡战士用生命守护的细节。

【参考资料】:《中国工农红军第一方面军战史》(解放军出版社)、《杜平回忆录》(中央文献出版社)、《红军长征中的通讯工作》(人民邮电出版社)、《红军后勤史》(金盾出版社)。

英雄!!!

"你们是科学的千里眼、顺风耳"