1945年秋,烟台港外的海面上,美军第七舰队20余艘钢铁巨兽虎视眈眈。码头海关楼内,胶东军区代市长于谷莺紧攥着美军少校递来的“通牒”——要求撤防、交城、借地图。

千里之外的延安窑洞里,周恩来反复斟酌着措辞:“忍一时风浪”;而在烟台前沿阵地,许世友一脚踩在炮架上,冲着海面冷笑:“让大炮响一响!”

这场关乎主权、智慧与胆魄的较量,为何让美军舰队最终落荒而逃?又为何成为新中国外交史上的经典教案?

1945年8月,胶东八路军经过七天七夜血战解放烟台,这座扼守渤海咽喉的港口,瞬间成为国共美三方角力的焦点。毛泽东曾断言:“得东北者得天下”,而烟台正是山东通往东北的海上命脉。蒋介石急令美军“代为接管”,试图切断这条红色血脉;美国则企图在此建立远东基地,遏制苏联势力扩张。

美军第七舰队司令赛特尔少将的算盘打得精明:先以“查看美侨财产”为名试探,再提出士兵登崆峒岛“游玩”,步步为营压缩我军活动空间。当于谷莺严词拒绝交出防御地图时,美军竟公然要求“共同驻防”,其殖民思维暴露无遗14。这场博弈从一开始,就是主权与霸权的直接碰撞。

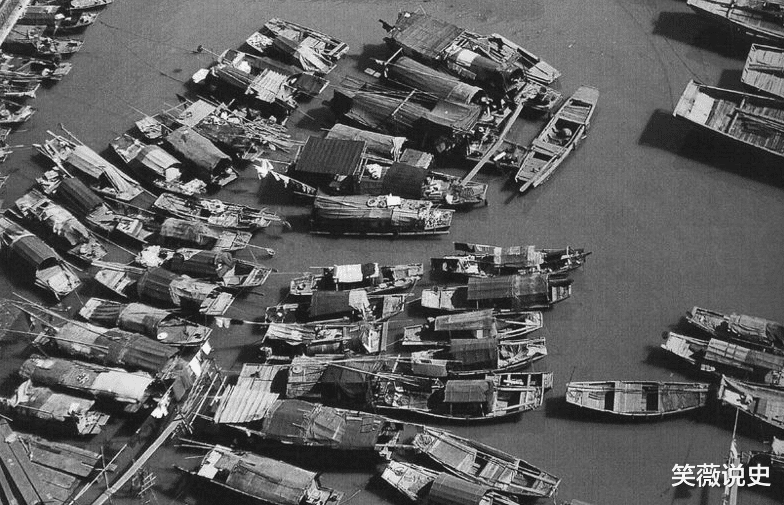

周恩来在延安彻夜难眠。他深知此时与美军冲突可能引发国际争端,给蒋介石制造内战借口,于是电告许世友“保持最大克制”39。但面对美军侦察机频繁越界、军舰不断增兵的挑衅,胶东军区秘密启动两套方案:外事特派员仲曦东组织三万群众示威游行,码头工人高喊“与美军决一死战”;许世友则指挥工兵在海岸线昼夜爆破旧工事,制造大规模军演假象。

10月6日的谈判桌上,仲曦东一句“守土有责”让美军少将语塞。而当海岸传来震天爆破声时,美军误以为八路军拥有重炮部队,慌忙将舰队后撤至射程之外。这场虚实结合的“心理战”,完美诠释了“以斗争求和平则和平存”的智慧。

许世友的战场嗅觉向来敏锐。发现美军忌惮重火力后,他命令将仅有的炸药集中使用:工兵在废弃碉堡连续爆破,渔民驾船在海面制造水柱,甚至组织战士用铁皮桶模拟炮弹出膛声。美军侦察机传回的报告显示,烟台海岸“每日炮火密度堪比诺曼底”,实际八路军此时仅有3门缴获的日制山炮,炮弹库存不足百发。

这种“无中生有”的战术,与三个月后粟裕在苏中战役的“七战七捷”异曲同工。当10月7日叶剑英公开声明“美军登陆即侵略”时,许世友的“炮群”恰好完成最后一次齐射演示。美军指挥官望着烟台海岸腾起的硝烟,最终悻悻下令返航。

在许世友唱“红脸”的同时,周恩来在延安展开外交攻势。他通过美军观察组严正声明:“烟台已无日军,美军登陆即干涉内政”,又巧妙利用国际舆论压力,将美方置于道义困境518。当美国海军中将罗克试探“需要多少军队守海岸”时,仲曦东轻描淡写的一句“视情况而定”,既彰显底气又暗含警告。

这场博弈中,周恩来展现的战略定力令人叹服:既避免给美军武装干涉的借口,又为前线争取到22天备战时间。而当美军撤退后,他特别嘉奖许世友:“这场没打起来的仗,比真打仗还妙!”

烟台事件38天后,美军又在青岛挑起类似争端。但此时中共已总结出成熟应对模式:叶剑英通过《解放日报》向全世界揭露美军企图;胶东军民连夜构筑三道防线;许世友再度“祭出”炸药包威慑战术。曾经趾高气昂的美军舰队,最终未发一弹便撤离22。

这场较量的深层价值,在于确立了新中国外交的基本原则:既不主动挑衅大国,也绝不以主权换和平。1949年解放军渡江战役期间,英国“紫石英号”军舰挑衅时,我军炮火直击舰桥的果决,正是烟台精神的延续。从许世友的“假炮击”到朝鲜战场的真较量,历史证明:尊严,永远建立在敢于亮剑的底气之上。

《许世友回忆录》(解放军出版社)《周恩来年谱(1898-1949)》(中央文献出版社)《胶东抗日根据地史》(山东人民出版社)《中美关系史(1911-1949)》(上海人民出版社)《叶剑英军事文选》(中央文献出版社)《中国人民解放军战史》(军事科学出版社)