中国载人航天工程正稳步迈向新的高度,空间站应用与发展阶段的蓝图徐徐展开。万众瞩目之下,神舟二十号载人飞船已完成总装测试,进入待命状态,随时准备迎接下一次飞天任务。这不仅是中国航天实力的又一次展现,更预示着国际太空合作可能迎来新的突破口。

值得关注的是,随着中国空间站(“天宫”)的全面建成并转入常态化运营,其开放包容的姿态日益明显。此前,已有航天员桂海潮作为中国首位载荷专家成功进入太空并返回,这本身就标志着中国空间站的任务重心正向着更前沿的科学研究与应用深化。神舟二十号的整装待发,进一步巩固了这种能力,也为未来可能搭载外国航天员进入“天宫”奠定了坚实基础。

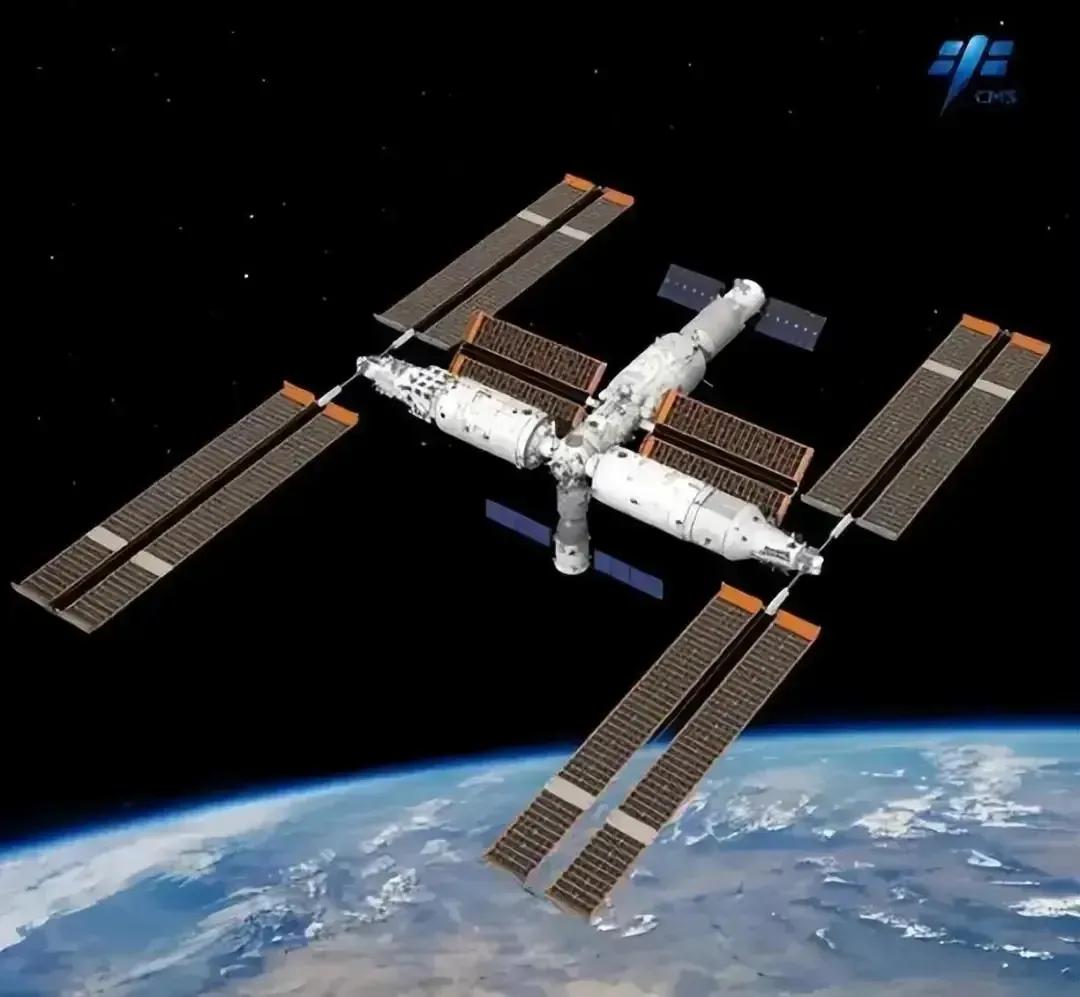

中国空间站迎来新阶段,国际合作曙光初现

中国空间站“天宫”的建成运营,绝非终点,而是一个全新的起点。它标志着中国具备了独立自主建设和运营大型空间基础设施的能力,也拥有了开展大规模、多领域空间科学实验的平台。这与过去单纯追求发射成功、验证技术的阶段,已不可同日而语。

桂海潮作为北京航空航天大学教授,以非职业航天员的身份(载荷专家)参与神舟十六号任务,是中国载人航天历史上的一大突破。 这清晰地表明,“天宫”不仅是航天员的“太空之家”,更是科学家的“太空实验室”。这种角色的转变,极大地拓展了空间站的应用潜能,也向世界展示了中国在空间科学领域的雄心。

中国载人航天工程办公室此前已多次公开表示,欢迎其他国家的航天员进入中国空间站开展合作与实验。 这并非空谈。随着空间站运营日益成熟,相关技术储备和对接标准研究也在同步推进。神舟二十号的待命,象征着中国有能力、有信心、也有意愿将这种开放合作落到实处。一旦时机成熟,首位外国航天员搭乘神舟飞船访问“天宫”,将是水到渠成之事。

这背后,是中国航天强大技术实力和系统工程能力的支撑。从火箭发射、飞船对接、在轨驻留到应急返回,每一个环节都经过了反复验证,具备了高可靠性。这种硬实力,是吸引国际伙伴、开展深度合作的底气所在。

神舟飞船技术成熟,载人航天常态化运营

神舟系列载人飞船作为中国进出太空的“天梯”,其技术的成熟度和可靠性已经达到了世界先进水平。从神舟五号首次载人飞行至今,每一次任务的圆满成功,都在不断积累经验、优化设计。

如今,中国载人航天发射任务已经实现了常态化,每年都有计划地进行乘组轮换和货运补给。 神舟飞船与空间站的快速、精准对接,航天员在轨的长期驻留和高效工作,都已成为标准操作。神舟二十号的“待命”状态,正是这种常态化运营体系下的一个节点,显示出整个系统的流畅与高效。

这种常态化运营能力,是未来承接更复杂任务,包括搭载不同背景、国籍航天员的基础。 它意味着中国的载人航天系统不仅能够满足自身发展需求,也具备了服务国际社会、承担更多国际责任的潜力。可以预见,随着合作的深入,相关的航天员联合训练、任务协同规划等机制也将逐步建立和完善。

神舟二十号的准备就绪,不仅仅是一次常规的任务准备,它更像是中国航天伸出的橄榄枝,向世界传递出合作的信号。其背后所代表的技术成熟度和运行稳定性,为国际航天员的加入提供了安全可靠的保障。

开放的“天宫”值得期待

总而言之,神舟二十号载人飞船进入待命发射阶段,是中国载人航天工程稳步推进的又一体现。航天员桂海潮作为载荷专家的成功飞行经验,则为空间站的应用发展注入了新的活力,并展示了中国航天员队伍构成的多样化潜力。

虽然首位外国航天员何时成行尚未有确切时间表,但中国空间站的开放态度、神舟飞船的成熟可靠以及载人航天工程的常态化运营,都使得这一前景变得越来越清晰。未来,一个更加国际化的“天宫”呈现在世人面前,将是中国对人类探索太空事业的重要贡献,也必将提升中国在全球航天领域的话语权和影响力。这一天的到来,值得我们共同期待。