1970年的某日,王震悄悄前往湖南长沙,探望了叶剑英。

前一年,许多老干部被安排到外地,叶剑英去了长沙,邓小平和王震则被派往南昌。这次王震前往长沙探望叶剑英,其实是邓小平特意安排的。

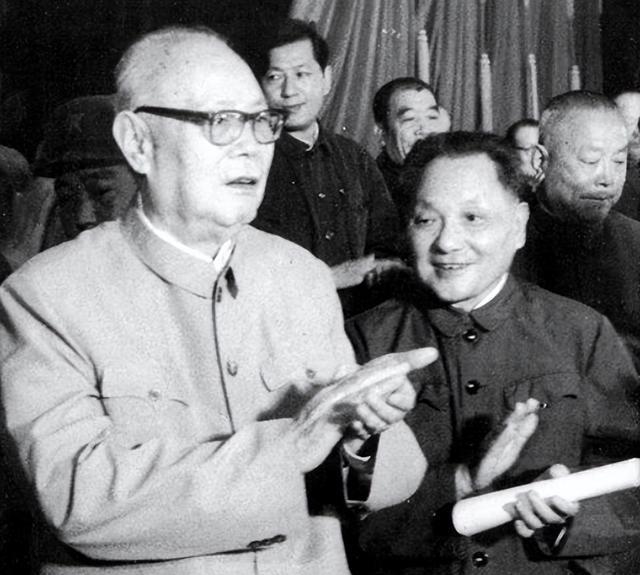

叶帅的这番话,既展现了他的谦逊品格,也表达了对邓小平的由衷赞赏,同时折射出两位革命领袖之间那份深厚的革命情谊。这番话充分体现了他们相互尊重、彼此欣赏的革命同志关系,彰显了老一辈革命家之间肝胆相照的革命情义。这种建立在共同理想基础上的深厚友谊,成为中国共产党领导集体团结协作的典范,为后人树立了光辉榜样。

新中国成立前,叶剑英和邓小平的工作领域不同,一个主抓统一战线,另一个主管军事事务,因此两人接触有限。随着新中国的建立,他们共同进入中央领导层,彼此间的交流与合作才逐渐增多。

新中国成立之初,邓小平在党内地位显著,毛泽东曾将他视为仅次于刘少奇的接班人。毛泽东对邓小平的能力给予高度评价,称其“政治思想过硬,能力出众”。他认为邓小平不仅具备坚定的原则性,还善于灵活处理问题,是党内不可多得的领导人才。

叶剑英素来以知人善任著称,他非常看重邓小平的才能。听说邓小平在南昌处境艰难后,叶剑英立即安排王震前去照应。他还特别强调:“就算没有我叶剑英,也不能没有小平同志!”这句话充分体现了叶剑英对邓小平的高度重视和认可。

与叶剑英会面后不久,他便奉命返回北京,再次担任要职。在此期间,叶剑英始终记挂着邓小平,多次向毛泽东主席和周恩来总理提议,希望能让邓小平重新参与工作。

经过叶剑英和周恩来的积极推动,邓小平于1973年重返首都,开始协助周总理处理政务,其工作表现获得了普遍认可。

然而,由于某些人的阻挠,邓小平再次被排挤出核心领导层。

在那场风波平息之后,不少老同志陆续重返工作岗位。叶剑英特意向华国锋举荐邓小平,他表示:“邓小平同志在党和国家的治理上经验丰富,是我们党内不可多得的人才。毛主席和周总理之前也多次对他表示肯定。如今,无论是党内、军内还是广大人民群众,都强烈希望邓小平能重新出山。我们应该顺应民意,把握时机,尽快让他回到工作岗位上。”

这一请求遭到了拒绝。

在随后的政治局会议上,叶剑英再次表达了自己的立场。他强调:“我认为应该让邓小平同志重新参与工作。在座的各位应该不会对他有所顾虑吧?如果他重返政治局并恢复职务,我相信他不会对大家提出过分要求。”叶剑英的这番话,体现了他对邓小平复出的坚定支持。

据邓榕回忆,当时为了促成邓小平重新出山,叶剑英特意安排其子驾车,将邓小平秘密接到家中。她亲眼目睹了两位老人重逢的场景:邓小平激动地喊了声"老兄",随即与叶剑英紧紧握手。这一细节展现了两位领导人深厚的革命情谊,以及叶剑英为邓小平复出所做出的重要努力。

1977年7月,在叶剑英、陈云、王震等老一辈革命家的积极推动下,邓小平重新担任了党政军的重要领导职位。这一重要决定为中国社会带来了历史性转折,在他的带领下,国家迈入了改革开放的新时期,开创了现代化建设的新局面。这一重大变革不仅深刻影响了中国的发展进程,也为国家的繁荣富强奠定了坚实基础。

1977年,正值叶帅八十岁生日,他充满激情地创作了一首题为《八十书怀》的诗作。

老一辈的功过是非无需过多评判,新一代的力量已经接过重任,继续前行。

先辈开创事业,名垂青史,我们这些后辈追随其脚步,却自感难以企及。

全球人民齐心协力打破旧秩序,世界强权一同走向衰落。

我偏爱在傍晚时分吟诗作对,放眼望去,青山在夕阳的映照下显得格外壮丽。

1986年10月22日,叶剑英元帅逝世,邓小平亲自主持了他的追悼仪式,并亲自修订了悼词,对叶帅一生的贡献给予了极高的评价。

叶剑英在1978年中央工作会议上发表了重要讲话,强调必须加强党的纪律,反对个人主义。他指出,党内存在一些不良现象,如不服从组织决定、搞小圈子等,这些行为严重损害了党的团结和战斗力。叶剑英呼吁全党同志要严格遵守党章,坚决维护党中央的权威,确保党的路线方针政策得到贯彻执行。他还特别提到,领导干部要以身作则,带头遵守纪律,树立良好的榜样。叶剑英的讲话得到了与会代表的热烈响应,为随后召开的十一届三中全会奠定了思想基础。邓小平在总结发言中高度评价了叶剑英的讲话,认为这是加强党的建设的重要指导方针。这次会议标志着中国共产党在改革开放初期的重要转折,为后续的现代化建设提供了有力保障。