某个夜晚,武大郎的灵堂里弥漫着浓浓的香火味,六个和尚正埋头念经,为这位新去世的亡灵超度。

但在端庄肃穆的外表之下,内心的涟漪早已搅起了。

这些出家人表面上在诵经,心里却在想着美貌的潘金莲。

这让我们不禁好奇,和尚是否真的如表面那样皈依佛门、清心寡欲?

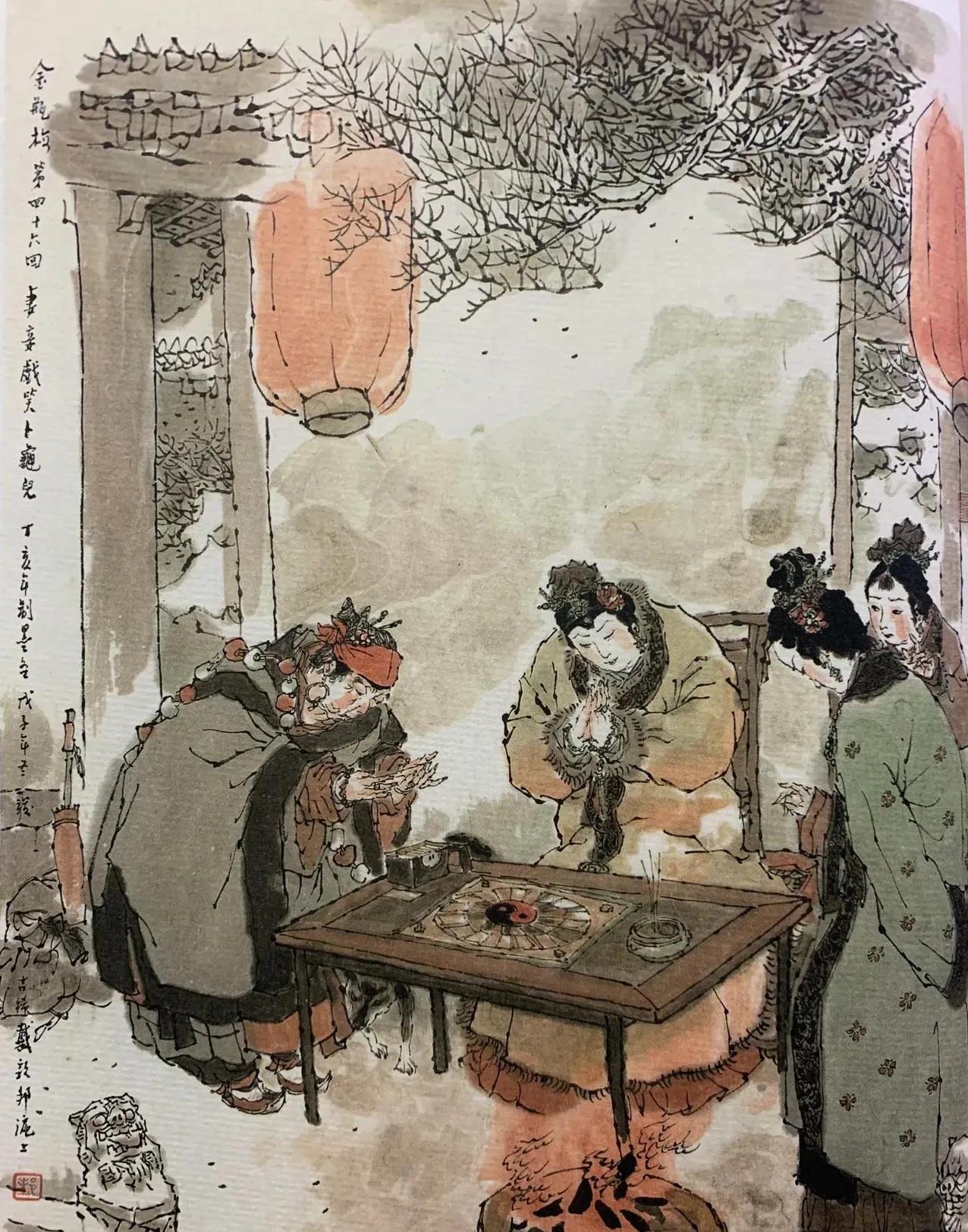

法事中的不和谐:和尚们的欲望与失态《金瓶梅》第八回描述了一场特别的法事。

武大郎死后,西门庆请来六个和尚为其超度。

这场本该庄严肃穆的法事,却成了一出荒诞不经的闹剧。

和尚们看到漂亮的潘金莲,一个个都心神不宁。

甚至一个小和尚吃完午饭后,心心念念着她的美貌,第一个赶回潘金莲的家。

换洗手时听到了潘金莲和西门庆的动静,更是“听得乐不可支”,连经文都念得颠三倒四。

这一幕,叫人不仅笑出声来,也让人感叹人性的复杂和难以遏制的欲望。

和尚,终究也只是普通人,有时候也难免心猿意马。

虚伪和尚的真实面目:从《儒林外史》看人性不仅在《金瓶梅》,《儒林外史》中的和尚亦是如此。

吴敬梓笔下的和尚更是将虚伪与势利发挥得淋漓尽致。

观音庵的和尚们,对富人奉承备至,对穷人冷眼相待。

穷教书先生周在落魄时,只得到一碟老菜叶;一旦中举,和尚们便立刻热情高涨,供奉长生牌位。

这种前倨后恭的现实让人哭笑不得,小和尚为了赚钱,连病重的匡超人都嫌弃晦气,却在得知对方“有出息”后才愿接待。

和尚看中的不是什么大彻大悟的佛法,而是赤裸裸的现实利益。

这种虚伪和世俗的心态,让人看到和尚这个职业的另一面。

出家人的简单与复杂:从《金瓶梅》到《儒林外史》在《金瓶梅》和《儒林外史》中,出家人的形象丰富多彩,既有无奈躲债出家的陈和尚,也有为了生计披袈裟的薛姑子。

成为和尚或尼姑,似乎只需要剃个光头,披上袈裟,这种职业的门槛很低。

但一旦成了出家人,他们的生活并不单纯。

薛姑子靠着超度法事、放生、印经、算命等各种方式骗得到吴月娘的银子;《儒林外史》中的慧敏和尚一顿饭要吃半只火腿,还要有美人作陪。

他们同样面对各种现实问题,仍然逃不开七情六欲的困扰。

在和尚这个职业背后,是复杂的人性和生活。

宗教职业的另一面:和尚也要面对现实生活无论在《金瓶梅》还是在《儒林外史》,宗教身份首先是一种职业,而不是圣洁的光环。

和尚们需要谋生,需要面对各种现实问题。

兰陵笑笑生在《金瓶梅》中指出,和尚也有七情六欲,他们做宗教仪式,但心里仍有私欲。

《儒林外史》中的和尚为赚钱而虚伪地表演“慈悲”为怀,暴露了这份职业的复杂性。

这不仅让人重新思考宗教职业的本质,也让我们意识到每一个宗教身份背后,都有普通人的酸甜苦辣。

结尾:我们看《金瓶梅》和《儒林外史》中的和尚,不难发现,他们和我们一样要吃饭、要穿衣,有着各种生活的烦恼与欲望。

或许,他们并不是我们想象中的高僧大德,而是普通人,在宗教的外衣下谋生。

这些故事提醒我们,宗教职业的光环下,还有许多不为人知的真实。

与其盯着他们念的经文,不如看看他们怎么过日子——毕竟,人间烟火气,最能抚慰凡人心。

理解这一点,我们或许能对和尚和他们的生活多一分理解,少一些苛责。

宗教也罢,职业也罢,人的本质并没有那么多的高低贵贱之分,大家都在生活这条长河中挣扎前行。