娱乐圈里的"淡圈",往往意味着过气或者混不下去。但放在孟非身上,这个说法可就有点意思了。

2023年,《中国好声音》爆出李玟事件闹得沸沸扬扬,曾经的《非诚勿扰》黄金搭档乐嘉也顺势爆料节目内幕。

有意思的是,在爆料中乐嘉对节目制作方式有不少微词,但提起孟非,却仍然毫不吝啬地给出"天才主持人"的评价。

这个评价来得不偏不倚。但此时的孟非,已经选择了另一种生存方式。他删掉了自己微博上所有的内容,改以家里小狗的名字重开账号,不再像从前那样对社会热点发表犀利观点。

这个曾经在《南京零距离》里敢怼市委书记,在《非诚勿扰》上为单亲妈妈据理力争的主持人,仿佛学会了收起自己的锋芒。

从占据黄金档的一线主持,到现在更多是在其他平台做做综艺,很多人不理解孟非为什么要这样选择。要知道,凭他的资历和口碑,继续站在风口浪尖也未必是难事。

但了解他的人都知道,这恰恰是一个精明老油条的明智之选。

在互联网对电视节目的强力冲击下,就连《非诚勿扰》这样的现象级节目也难逃收视率下滑的命运。与其硬扛,不如学会适应时代的变迁。

孟非开始尝试主持一些其他平台的节目,或与相亲有关,或与职场有关,但核心还是围绕着年轻人的那些事。不同的是,他不再是那个强势主导节目走向的人,而是更多地选择当一个倾听者,让年轻人去表达。

在职业生涯的第三十个年头,孟非最终还是选择回到了江苏卫视的怀抱。这个给了他第一个机会的平台,见证了他从一个普通主持人到现象级节目主持人的蜕变,如今又包容着他的转型。

这种选择,与其说是无奈,不如说是一种成熟。

毕竟在这个瞬息万变的娱乐圈,能够全身而退,还保持着自己的本色,已经是一种难得的智慧。孟非的"淡圈"之路,或许正印证了那句"大隐隐于市"的古训。

有人说他消失了,但细想想,他只是换了一种方式继续存在。这哪是什么"消失",分明是一条走得明白、过得通透的康庄大道。

谁能想到,那个在新闻节目里敢说敢怼的主持人,后来竟然在相亲节目里找到了自己的第二春?

2010年,40岁的孟非接手《非诚勿扰》。这个年纪,在娱乐圈已经算是"大叔"级别,但恰恰是这份成熟和阅历,让这档相亲节目有了不一样的格调。

开播第一期就创下3%的收视率,这个数字在当时的相亲节目里,简直就是开了挂。

说起来,孟非能驾驭好这档节目还真不是偶然。在多年的新闻主持生涯中,他练就了一身与人打交道的本事。工作伙伴都说他有点表演性人格,人越多越兴奋,知识面又广,能引经据典地一个人主持好久。

虽然每次上台前紧张得频繁跑厕所,但一到台上就判若两人。

相亲节目说白了就是人挑人,容易陷入低俗和庸俗。但在孟非的主持下,《非诚勿扰》既保持了娱乐性,又不失品位。

记得有一期,一个男嘉宾嫌弃单亲妈妈"不是原汁原味",孟非当场就把人轰下台,还严厉指责这种价值观。这一幕让不少观众对这个"犀利大叔"刮目相看。

做过节目嘉宾的黄磊这样评价孟非:"他的倔强和坚持来自于他的正直和涵养。"这话一点不假。在收视率为王的电视圈,能坚持自己的价值观可不是件容易的事。

有意思的是,《非诚勿扰》越来越火,孟非的邀约也越来越多。央视多次递来橄榄枝,就连冯小刚当春晚总导演那年也点名要他主持,这在圈内可是块香饽饽。

但孟非却一一婉拒,他说自己还是更喜欢和普通老百姓面对面唠嗑,那种声音洪亮、国泰民安的气势,他做不来,也不愿意做。

当然,节目也不是一帆风顺。这些年来,《非诚勿扰》的剧本性一直被观众诟病,说那些俊男靓女或者奇葩嘉宾很多都是节目组安排的。

但孟非看得很透,他说:"做记者和做月老,本质上没什么不同,都是问人问题,促进沟通。"关键是你用什么方式把人间百态呈现给观众。

就这样,一个新闻记者摇身一变成了"国民月老",这事放在谁身上都新鲜。但孟非就是把这个角色演绎得恰到好处,既不失严谨,又充满人情味。

从一个尖锐的记者到温和的"红娘",这转型不可谓不大,但孟非走出了自己的一条路。

看似是角色的转变,实则是一个人的成长。这种蜕变,不正是我们常说的"不忘初心,方得始终"吗?

说起孟非的"刺头"往事,圈内人都竖起大拇指:这哥们是真敢说。

要说他职业生涯的转折点,得从31岁那年说起。那时的孟非,被江苏电视台城市频道总监景志刚相中,邀请他主持《南京零距离》。

现在看来,这简直就是一个伯乐发现千里马的经典故事。

《南京零距离》在孟非的主持下可真是风生水起。别看是个地方台的节目,收视率却节节攀升,第二年就创造了上亿元的广告收益。

这成绩背后,是孟非那张"不饶人"的嘴。

但这张嘴,也给他惹了不少麻烦。最轰动的一次是报道南京暴雨。换别人可能就是常规报道,到了孟非这儿,直接开启"回忆杀"模式:绘声绘色地描述市委书记在上次暴雨时的承诺,一顿输出把领导的"空头支票"戳得千疮百孔。

还嫌这不够劲爆,他又写了篇文章《不长进的下水道和不长记性的市委书记》,这下可捅了大篓子。

相关部门直接找上门,要他交出博客密码删帖,还把人停职了几天。要不是当时的台长周莉在背后使劲周旋,这位"刺头"主持人的职业生涯可能就此折戟。

但这种敢说敢干的性格,恰恰让《南京零距离》成为了一档有温度、有态度的节目。孟非用自己的方式诠释着新闻人的担当:对底层有同情,对不公有抨击,对社会顽疾有怒斥。

这些特质,都源于他早年的底层工作经历。

有趣的是,这个敢怼市领导的主持人,却在节目之外低调得很。他不爱应酬,更愿意把时间花在看书上。那时候,只要看到哪个办公室人堆里传出爽朗的笑声,十有八九是孟非在讲段子。

现在回头看,那个"刺头"时期的孟非,虽然棱角分明到有点扎手,但那份敢说真话、为民发声的劲头,让人看到了新闻人应有的担当。

这种性格,后来在《非诚勿扰》里也没完全磨平,只是换了种更温和的表达方式。

或许,正是这段"刺头"岁月,让孟非在后来的综艺路上走得更稳。知道什么时候该锋芒毕露,什么时候该温和处世,这份平衡感,可不是一般人能掌握的。

有人说他变了,但细想想,那个有棱有角的孟非,其实一直都在,只是学会了用更智慧的方式表达。

谁能想到,《非诚勿扰》里这个出口成章的主持人,当年也是个高考落榜生。

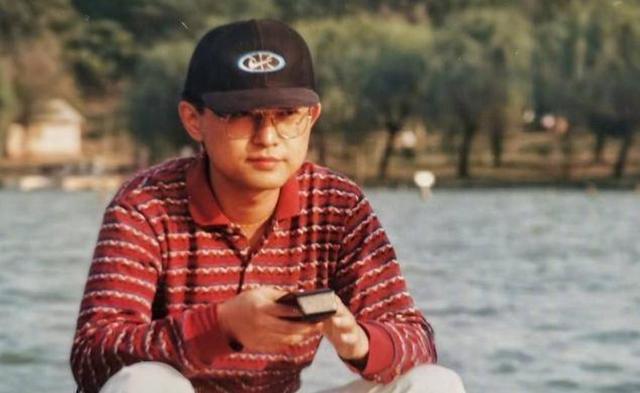

1971年,孟非出生在重庆一个电视台工作者家庭。按理说,这种"媒体世家"的孩子,从小耳濡目染,以后干个体面的传媒工作不是板上钉钉的事吗?可偏偏命运和他开了个玩笑,高考这道坎,他没迈过去。

要说这事还真挺打击人。家里两口子都在电视台,结果儿子连大学门都进不去,这落差不是一般的大。但现在看来,这个"意外"反倒成了孟非的转机。

高中毕业能干啥?也就是些苦力活。但这段打工经历,让孟非尝到了生活的酸甜苦辣。在底层摸爬滚打的日子,给了他最真实的人生体验:既能感同身受地理解普通人的辛酸,又能以局外人的视角看清社会的不公。

这些,都成了他后来做节目的宝贵素材。

但孟非可不是甘于平庸的主。虽然学历不高,但他靠着惊人的阅读量武装自己。这人嘴皮子利索得很,走到哪儿都能成为人群的焦点。

要说这种表演性格,还真是天生的主持料子。

有趣的是,在31岁之前,孟非都没想过自己会成为主持人。但这些年的沉淀,反而让他在后来的主持生涯中如鱼得水。

不管是做新闻还是娱乐节目,他总能拿捏住分寸,既不失真诚,又不乏锋芒。

江苏电视台城市频道总监景志刚当年选中孟非,可不仅仅是看中他的口才。那种来自生活底层的体验,加上过人的知识储备,让孟非的主持风格既有温度又有深度。

这样的组合,在主持界可不多见。

再看看现在的孟非,依然保持着那股子劲儿:爱看书、不爱应酬,下班就关机。有人说他是个"怪人",但这种特立独行,恰恰成了他的标签。

从一个高考落榜的普通青年,到收视率打败无数综艺的金牌主持,孟非的经历告诉我们:人生没有白走的路。那些看似是挫折的经历,说不定哪天就成了最宝贵的财富。

现在回头看,那个高考失利的打击,反而让孟非走出了一条独特的成长路。这大概就是命运的魔力:看似是个坎,跨过去可能就是另一片天地。

所以说,人生啊,真不能太较真。有时候看似是倒退的一步,没准儿就是人生的一个转机。

说起孟非开小面馆这事,圈内人都觉得有意思:这位收视女王节目的主持人,竟然对一碗重庆小面如此执着。

2014年,当孟非宣布要开小面馆的时候,不少人都觉得这是个玩票性质的投资。但熟悉他的朋友都知道,这事儿孟非可是认真的很。

他的好友就曾经吐槽说:"他对小面的热情有一段时间几乎高于一切,你只要坐下来,他就和你谈这东西。你感觉就是卖出一碗小面,比主持了一期《非诚勿扰》还要兴奋。

这种执着,说到底还是源于童年的回忆。作为一个地道的重庆人,小面对孟非来说不仅仅是一碗面,更是一种情怀。

在他小时候家境不富裕的年代,一碗小面就是最大的美味。这份记忆,在他功成名就后反而越发清晰。

但现实总是爱和情怀对着干。没过几年,就传出他的面馆大量倒闭的消息。媒体人跨界做生意,看来真不是一件容易的事。

有意思的是,面对商业上的失利,孟非表现出了一种难得的从容。既不跟现实硬刚,也不急着证明自己。该转型就转型,该放手就放手。

这种态度,倒是让人看到了一个老江湖的智慧。

这一仗虽然打得不怎么漂亮,但孟非学会了更明智的处世之道。他开始淡出尖锐的社会评论,换了个更温和的表达方式。

就像他在自传里写的那样:"自由之拥趸,藩篱之逆子。随心所欲不逾矩,游戏于山水间,纵情于金陵城。安守恬淡之秉性,不拒闻达之奇遇。

这话说得文绉绉的,但细品还挺有意思:既要追求自由,又要懂得分寸;既要随心所欲,又不能太过分。这种处世哲学,说白了就是一个"度"字。

现在的孟非,还是那个爱看书不爱应酬的光头。只是比起当年那个敢怼市委书记的"刺头",多了几分江湖气,少了几分棱角。

在商场上吃了亏,在职场上经历了起起落落,但最终能保持本色的人,在娱乐圈可不多见。

或许,这就是孟非的另类成功:不在乎一时得失,只求问心无愧。从主持人到商人,再到现在的半退隐状态,每一步都走得通透。

有人说他江湖气太重,但这种气质恰恰是他最真实的一面。毕竟在这个浮躁的年代,能够既不丢掉棱角,又能把日子过得明白的人,才是真的懂得生活的艺术家。