张志久(1966年10月生)作为河北沧州工笔画领域的代表人物,其艺术创作以工笔花鸟画为核心,兼具写意风格,作品既扎根传统又融入时代精神,展现出独特的艺术语言与深厚的文化底蕴。以下从艺术风格、题材选择、技法特征、成就影响及创作理念五个维度对其国画作品展开解析。

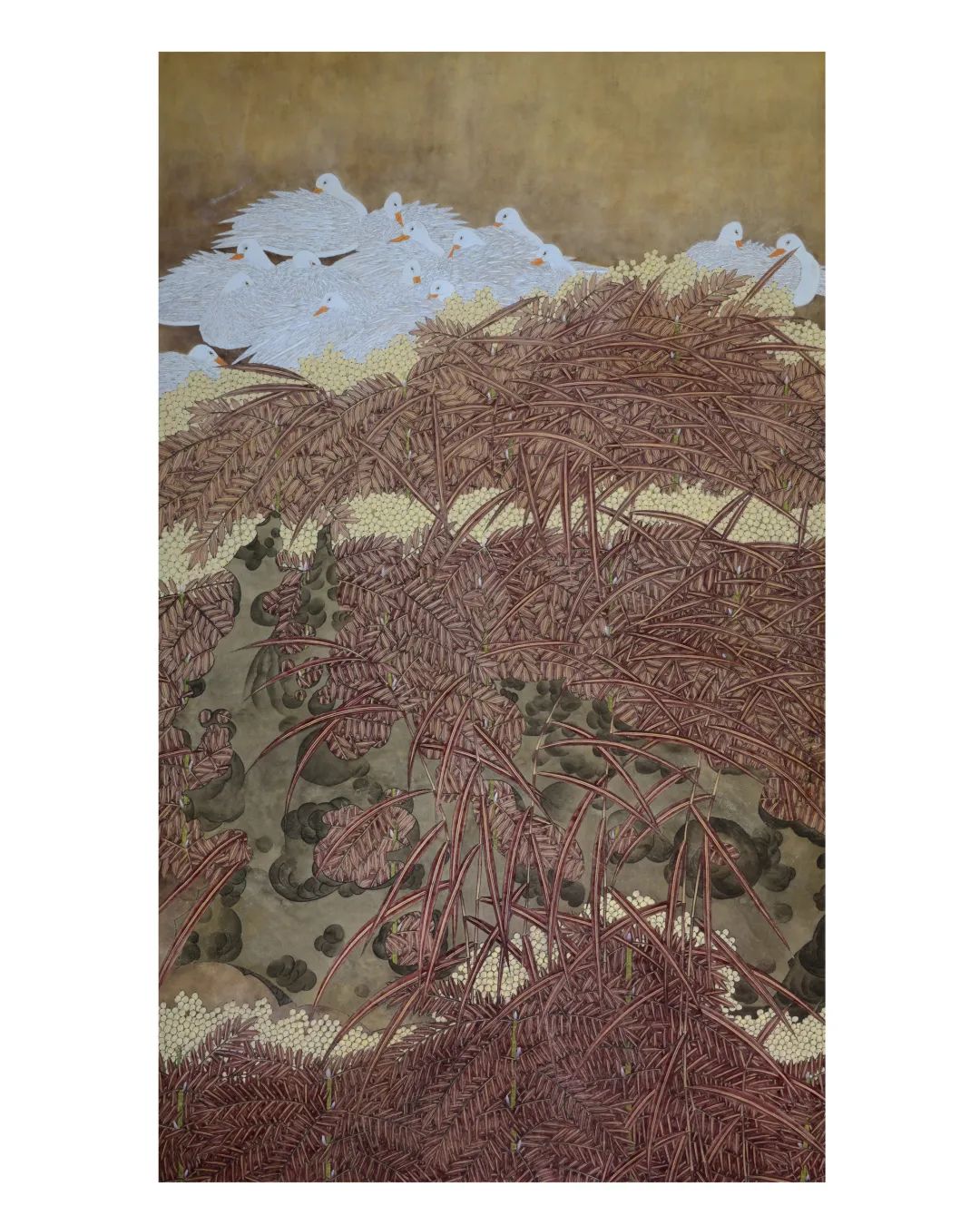

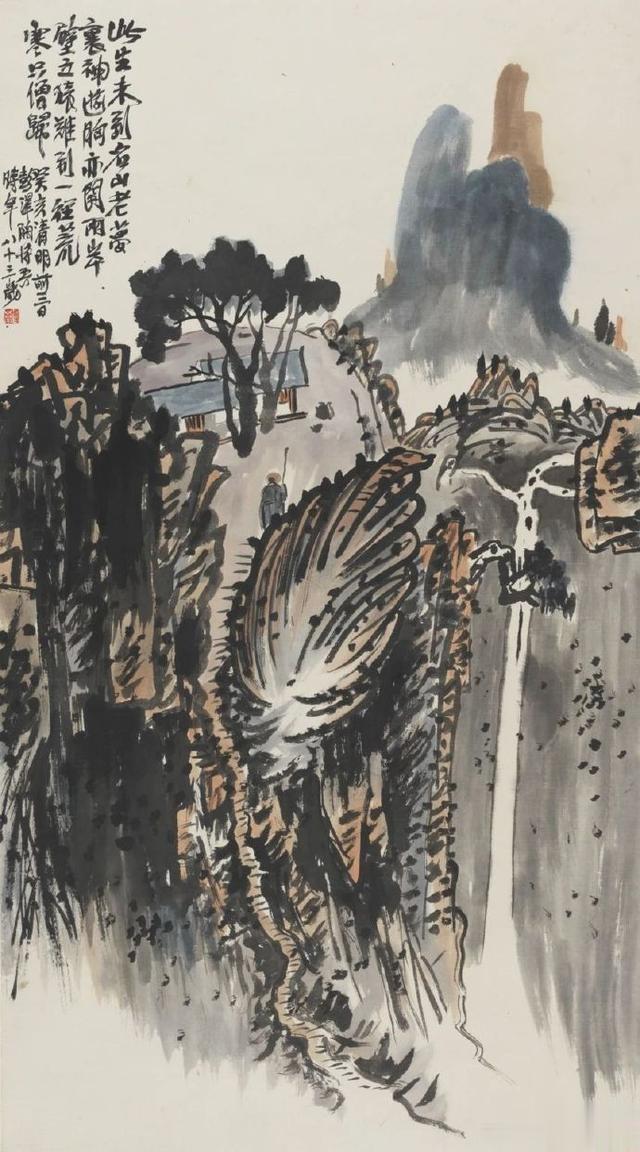

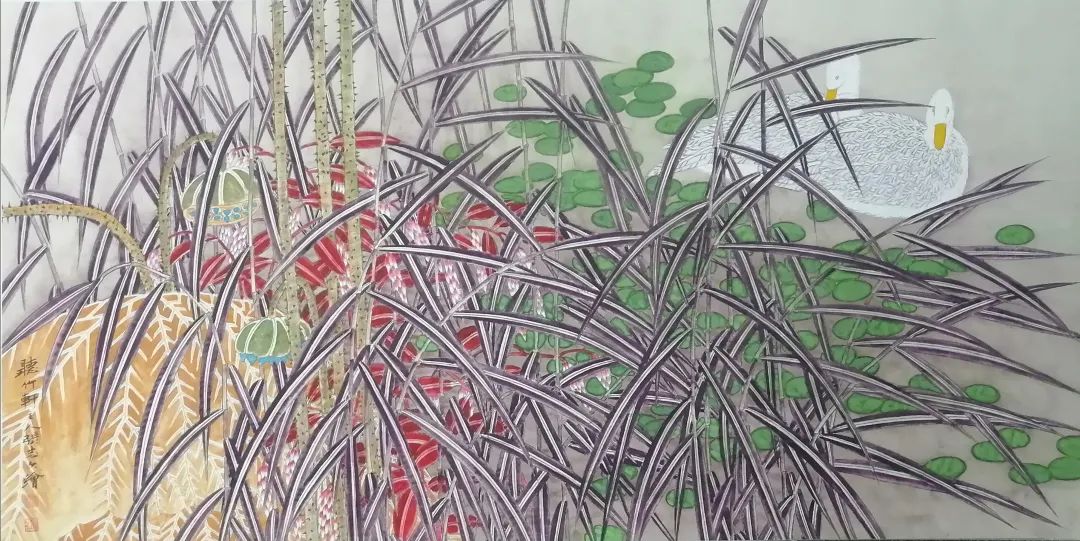

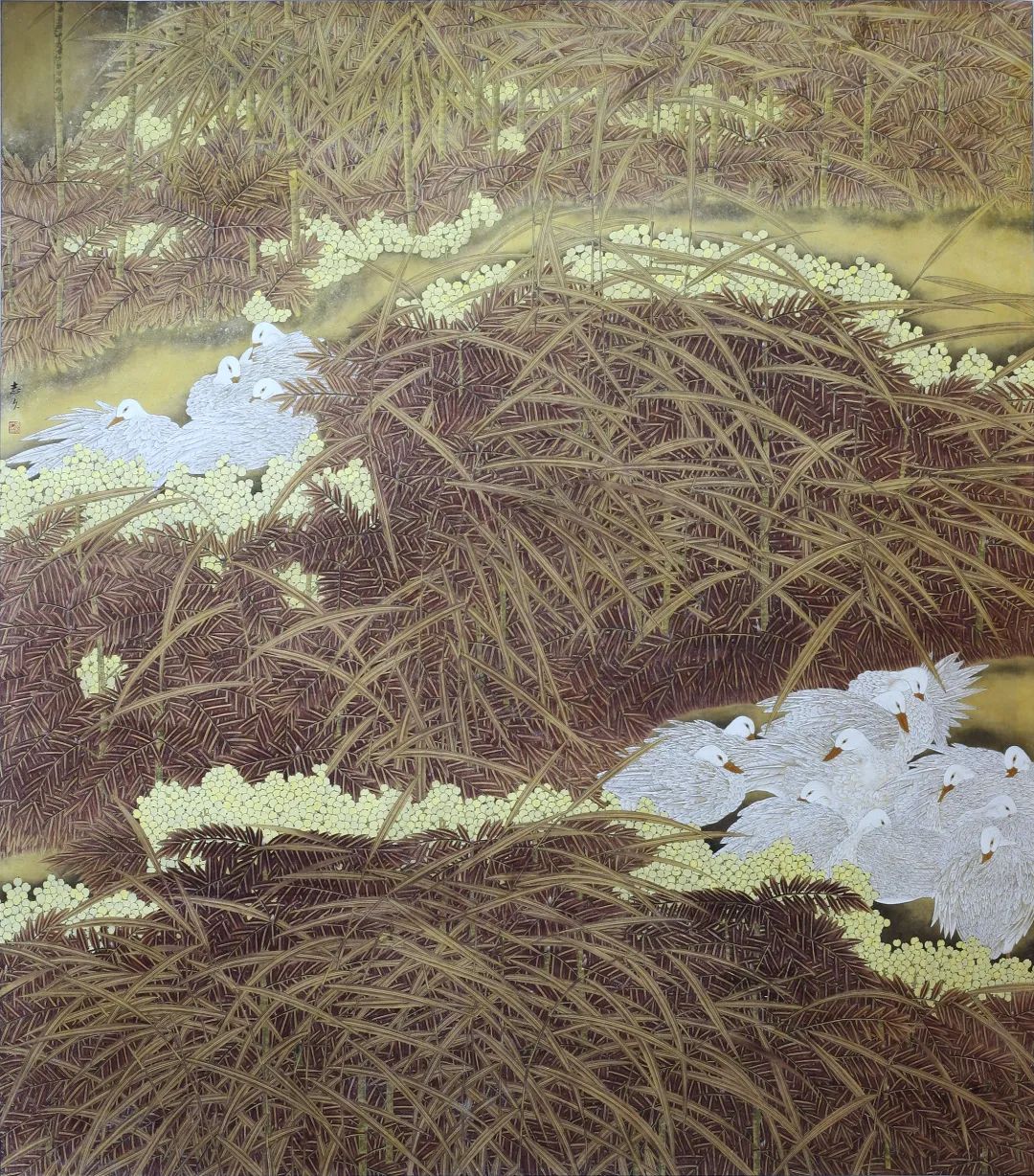

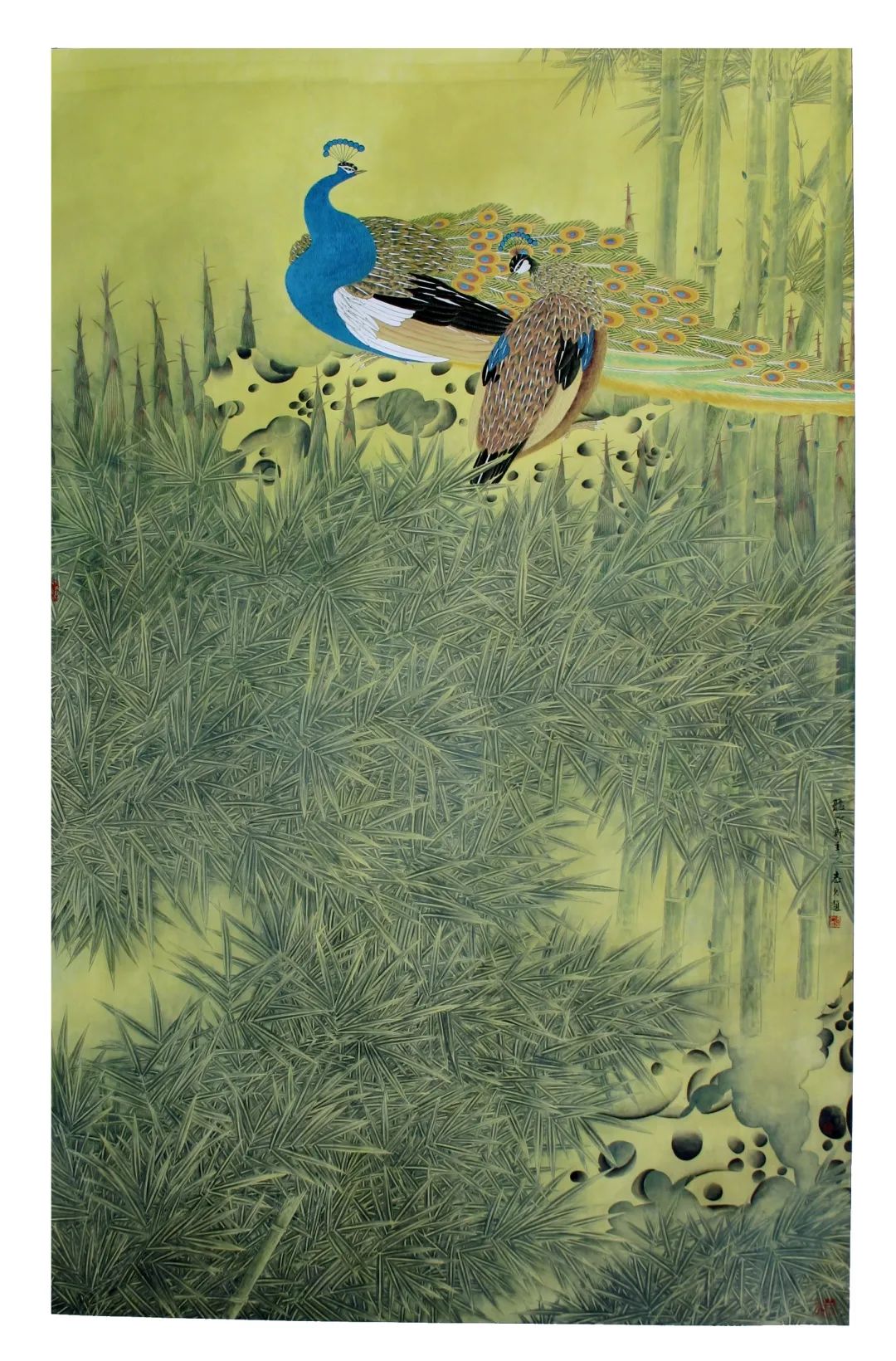

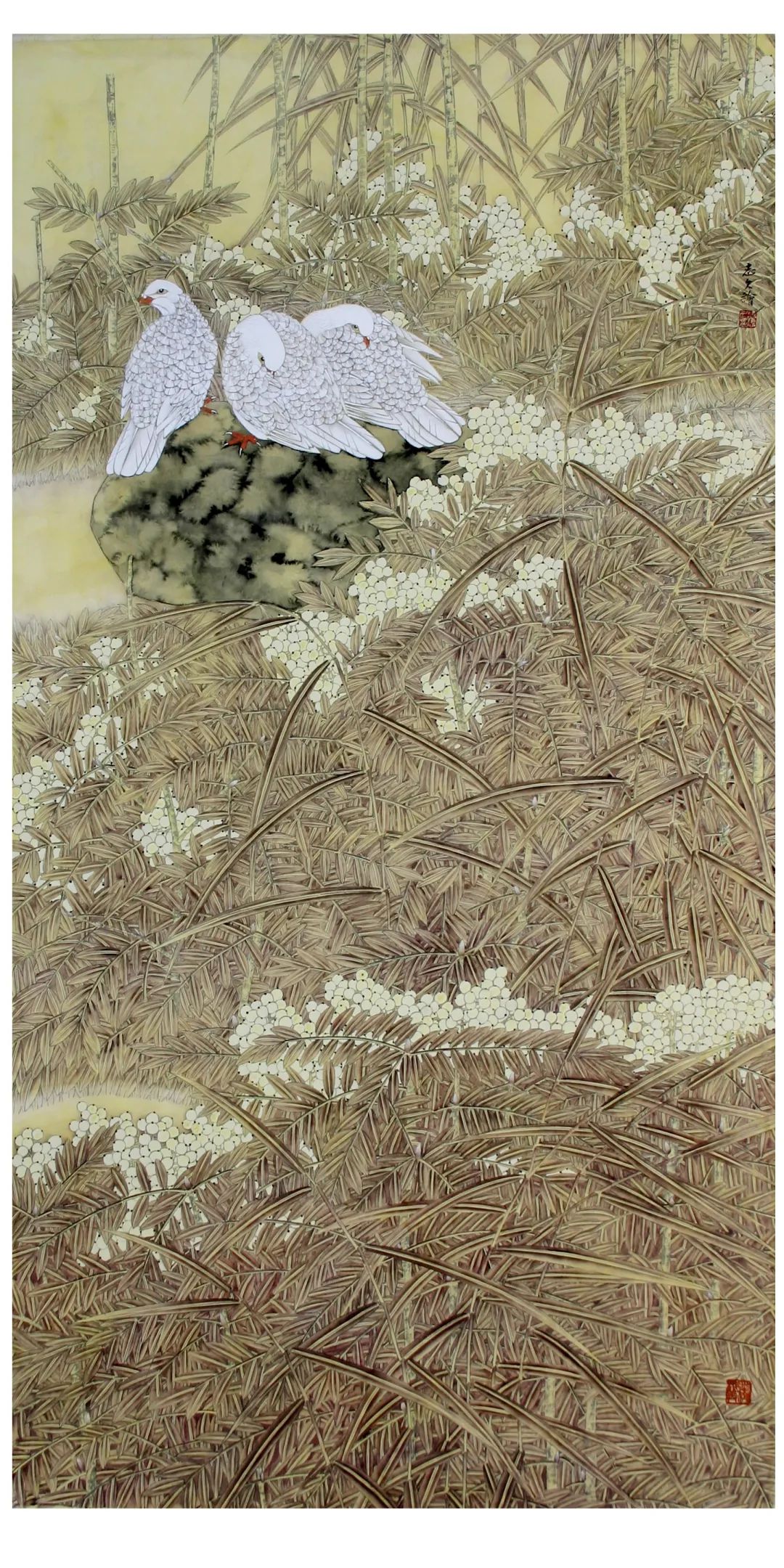

张志久的工笔花鸟画以“装饰性风格”著称,这一特征的形成源于其对传统与现代技法的融合。他早年临摹陈之佛、喻继高等工笔大家的作品,汲取了陈之佛“观、写、摹、读”四字诀的精髓,注重对自然物象的细致观察与提炼。其画面中,太行山的山石、花草常以几何化的形态呈现,线条工整而富有节奏感,色彩的运用尤为突出——瑰丽的原色与沉稳的复色结合,形成既明快又厚重的视觉对比。例如作品《阔野苍茫时有声》中,他用赭石与青绿交织渲染山峦,辅以金线勾勒轮廓,既保留工笔的精细,又通过色彩的层次感强化了画面的空间张力。

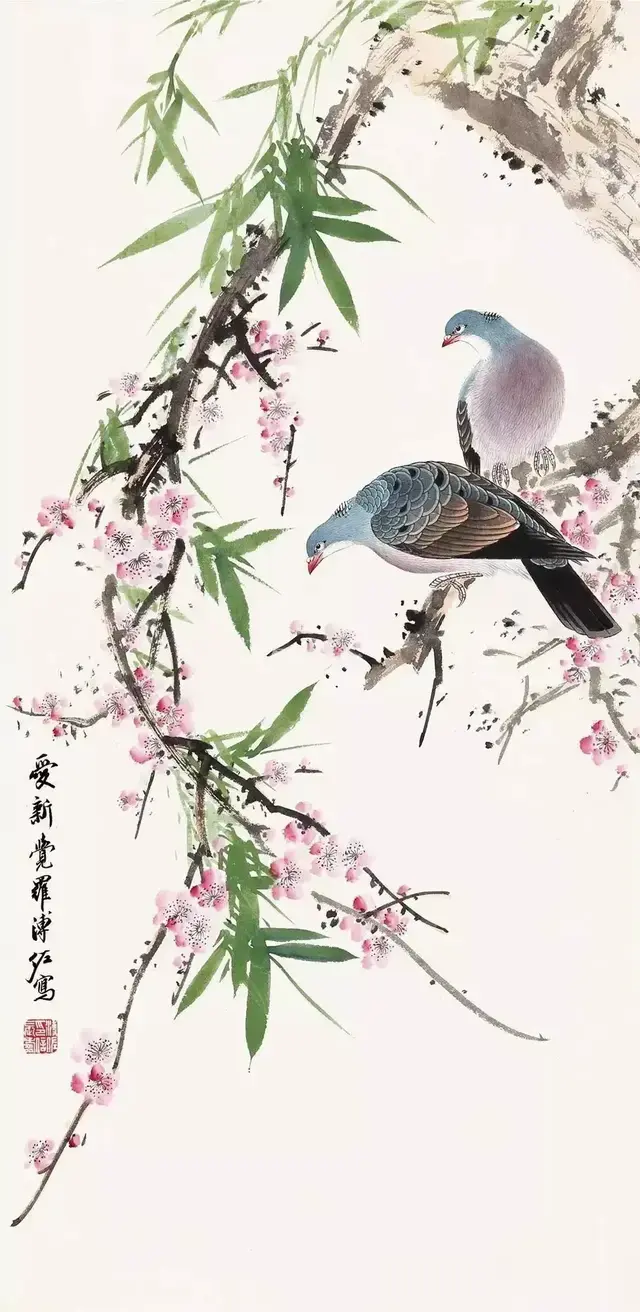

此外,他的写意花鸟画则追求“形神兼备”,如《墨竹》以简练的笔触捕捉竹叶的飘逸之态,墨色浓淡相宜,既显传统文人画的雅致,又融入现代构图的饱满感。这种工写结合的风格,体现了他对传统技法的继承与突破。

二、题材选择:以太行山为母题,抒写自然与人文的交融

张志久的创作灵感多源自河北、山西交界的太行山脉。他常年与沧州画家群体深入太行写生,将山间草木、奇石溪流转化为艺术符号。例如《情系太行》以山间野花与嶙峋岩石为对象,通过细腻的笔触刻画植物的生命力与山石的沧桑感,隐喻人与自然共生的哲学思考。这种地域性题材的选择,不仅彰显了沧州本土文化的滋养,也赋予作品强烈的情感厚度。

同时,他善于将传统花鸟题材与时代主题结合。如《高风亮节》以松竹为象征,呼应文人画的清高品格,却在构图上采用对称式布局,融入现代装饰美学,传递出对传统精神的当代诠释。

三、技法特征:复色运用与构图创新

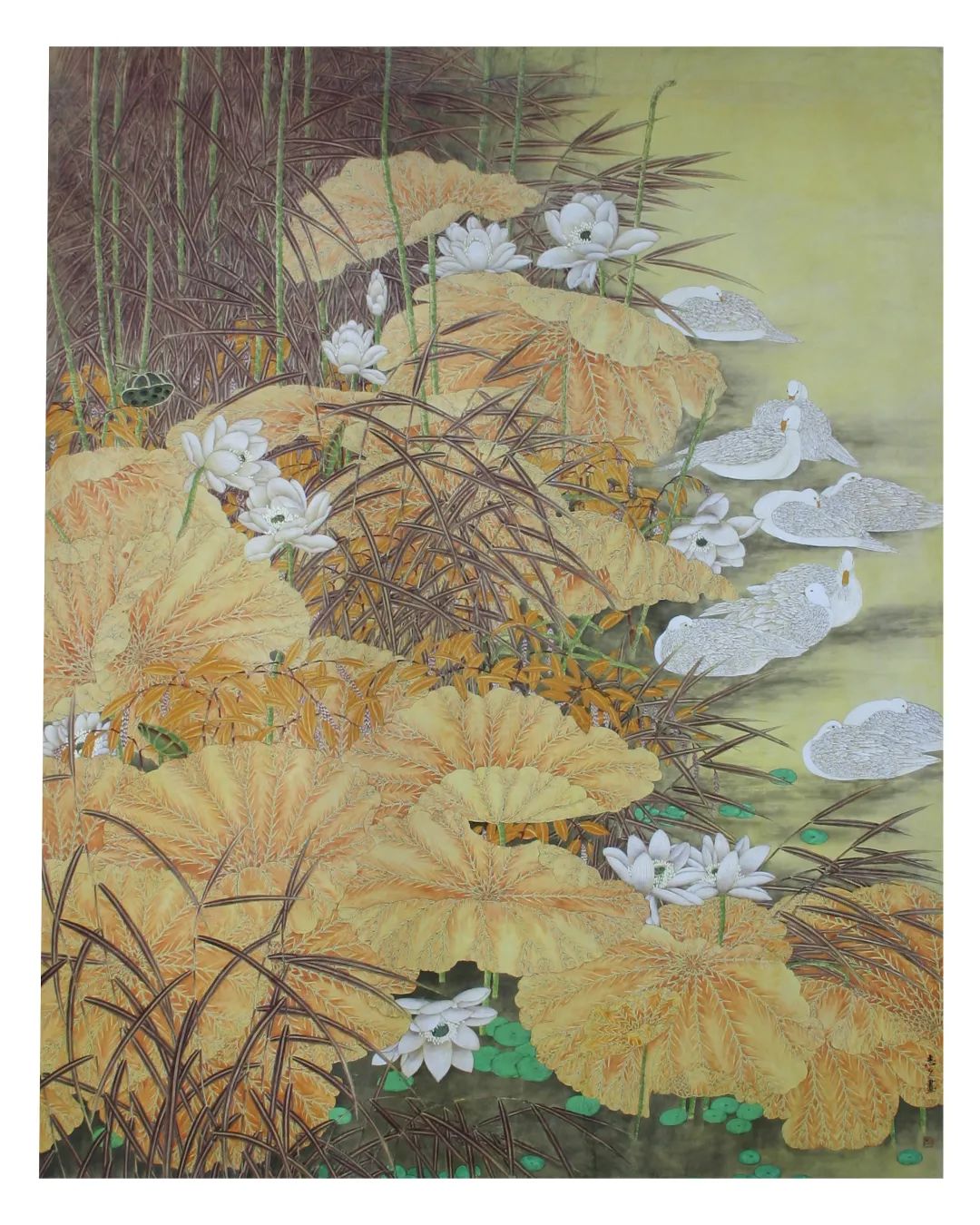

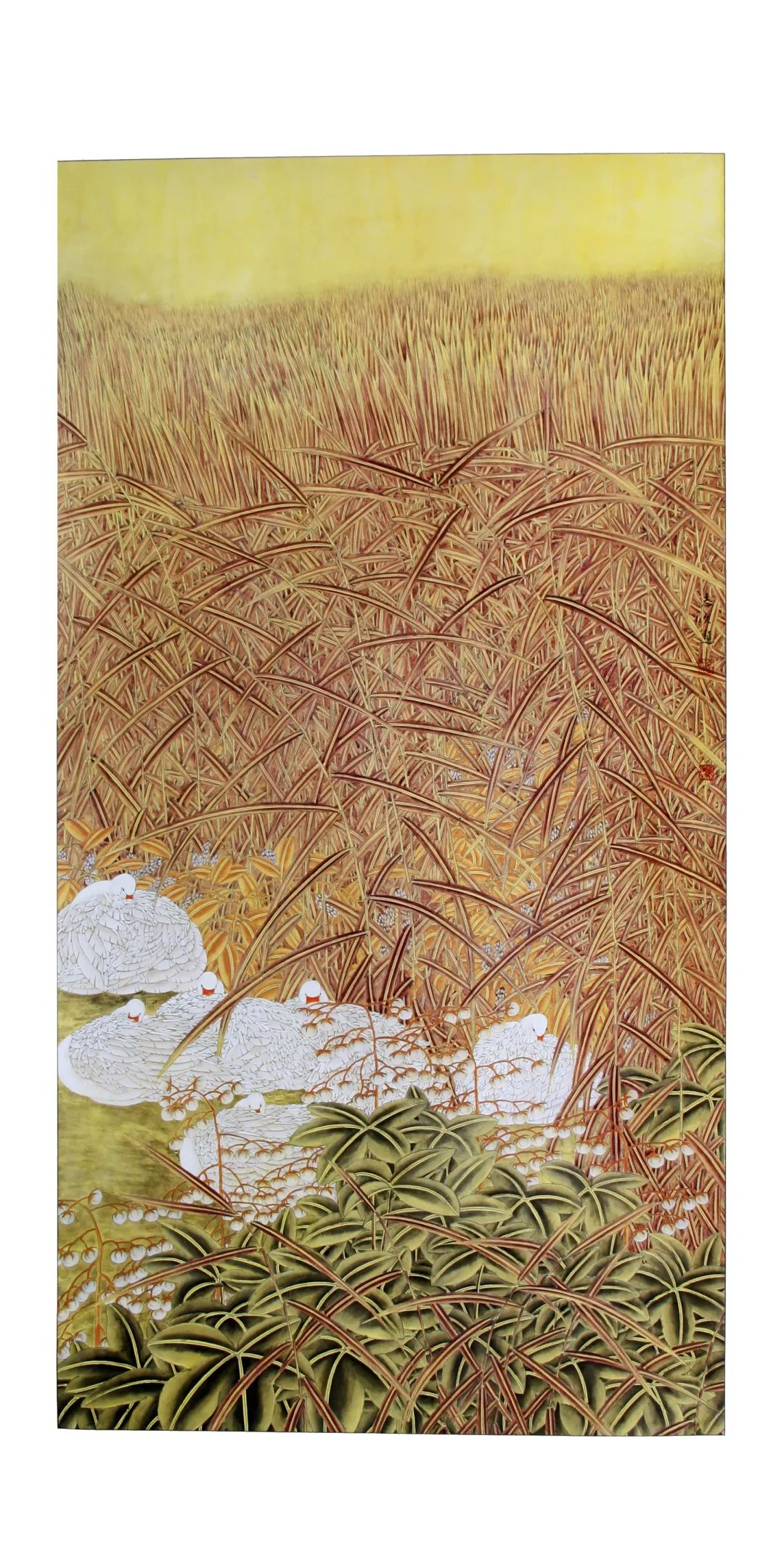

在技法层面,张志久的工笔画尤为注重色彩的创新。他突破传统工笔的平涂技法,通过多次罩染与叠加,形成丰富的复色效果。例如《秋声无华》中,秋叶的橙黄与赭褐并非单一色调,而是通过层层渲染呈现微妙的渐变,既保留了工笔的细腻,又增添了油画的质感。此外,他常以“饱满构图”强化视觉冲击力,画面元素疏密有致,留白处多用于营造意境,如《荷塘野趣》中荷叶的繁密与游鱼的灵动形成动静对比,空间层次分明。

四、艺术成就与社会影响

张志久的作品50余次入选中国美协主办的全国性展览,10次获奖(含6次最高奖),奠定了其在工笔画领域的学术地位。

2007年12月,作品《秋临太行深处》获2007年全国中国画作品展优秀作品奖(中国美术家协会最高奖)

2008年8月,作品《鸿湾清清秋》获“和谐家园”全国工笔画作品展优秀作品奖。(中国美术家协会最高奖)

2009年6月,作品《湿地情深》获2009年全国中国画作品展优秀作品奖(中国美术家协会最高奖)

2010年5月作品《秋之韵》获中国美术家协会主办的生存·和谐·美好—上海世博会中国美术作品展览优秀作品奖

2012年10月作品《白洋淀印象》获中国美术家协会主办的2012年全国工笔画作品展优秀作品奖。

2013年6月作品《秋至大野》获中国美术家协会主办的“相聚宜兴’全国工笔画作品展优秀作品奖。

其代表作《阔野苍茫时有声》《情系太行》分别入选全国第六届工笔画大展和纪念长征胜利70周年国画展,并被收藏,体现了主流艺术界对其创作的认可。作为沧州市美术家协会副主席,他积极参与地方文化建设,推动本土艺术与全国对话。

五、创作理念:以心入境,追求“画道合一”

张志久强调绘画是“心境的修炼”,认为“画贵气韵,创意需深远”。他深受道家“静观玄览”与儒家“物必有合”思想影响,主张通过写生感悟自然,再以心象重构物象,达到“外师造化,中得心源”的境界。其艺术评论中提到:“画家的修炼主要是心的修炼,心静则明”,这一理念在《风情雨露》等作品中得以体现——画面中雨露浸润的花草不仅是对自然的摹写,更是对生命韧性的礼赞。

结语

张志久的艺术创作,既扎根于沧州地域文化,又通过工笔与写意的交融、传统与现代的碰撞,构建出独具辨识度的美学体系。他的作品不仅是视觉的盛宴,更是文化传承与时代精神的载体,为中国工笔画的当代发展提供了重要范本。未来,随着其艺术理念的深化与实践的拓展,其影响力或将进一步辐射至更广阔的艺术领域。