她24岁成为奥斯卡影后,26岁息影嫁入王室,却在人生最高光的时刻选择“消失”。她是好莱坞黄金时代最璀璨的明珠,也是欧洲王室最神秘的时尚偶像。格蕾丝·凯莉的一生,远比电影更跌宕,比童话更真实。

在1950年代的好莱坞,金发尤物遍地,格蕾丝·凯莉却以“冰山美人”的形象杀出重围。她拒绝裸露戏码,坚持用克制的眼神和精准的肢体语言塑造角色。希区柯克称她为“性感的流动雕塑”——在《后窗》中,她一个俯身整理裙摆的镜头,让观众屏息;在《捉贼记》里,她穿着镶满水晶的礼服与加里·格兰特接吻,硬生生把悬疑片拍成时尚大片。

拍摄《乡下姑娘》时,她自毁形象素颜出镜,只为撕掉“花瓶”标签。这场豪赌最终让她捧回奥斯卡小金人,但颁奖典礼上,她竟因礼服过于保守被媒体嘲笑“像修女”。面对争议,她冷笑回应:“难道要我穿泳衣领奖?”

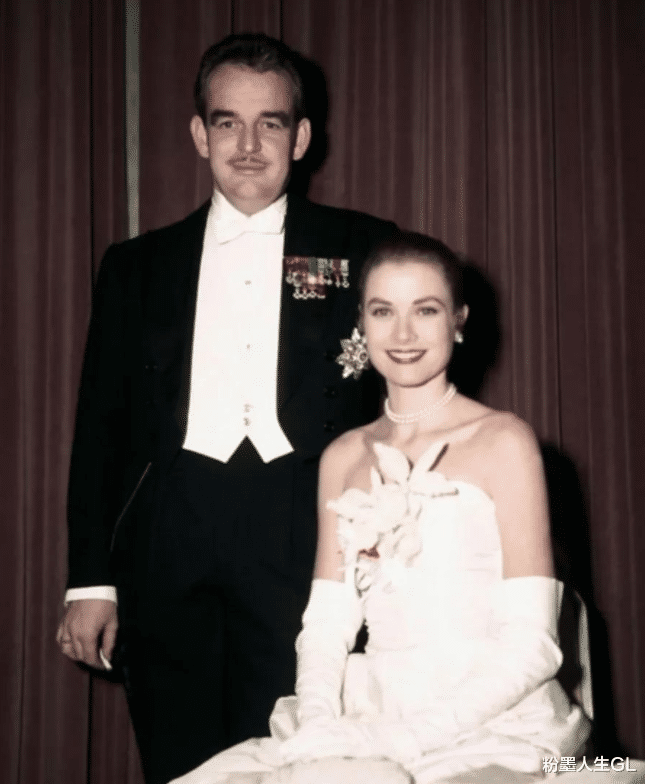

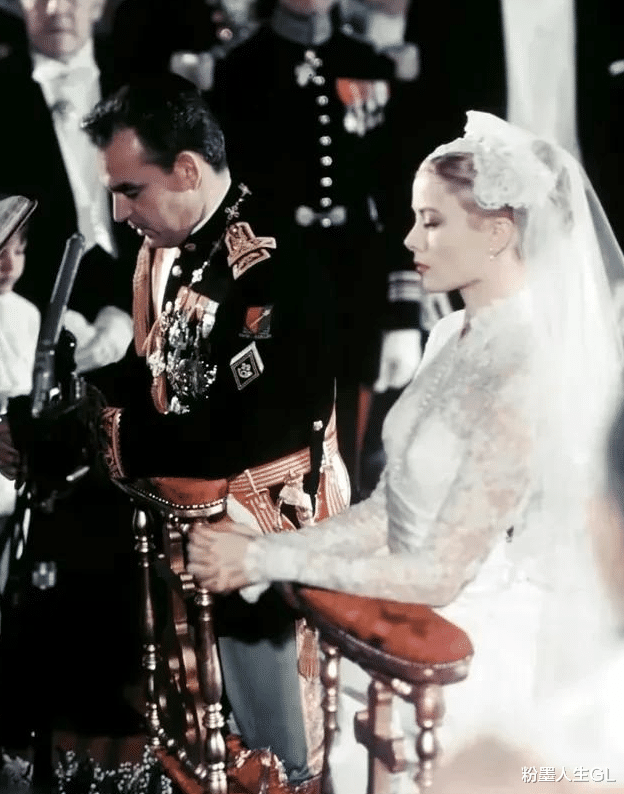

1955年戛纳电影节,格蕾丝·凯莉与摩纳哥亲王雷尼埃三世的相遇被包装成童话开端。但鲜为人知的是,这场婚姻本质是一场双赢交易:亲王需要一位明星提升摩纳哥国际形象,而她渴望逃离好莱坞的性别歧视——当时女星片酬不及男星三分之一,且随时可能被更年轻的面孔取代。

婚礼当天,她亲手修改婚纱设计,将传统长袖改为露肩款式,只因“不想当提线木偶”;蜜月期间,她偷偷联系经纪人洽谈新片,直到王室发出最后通牒。朋友回忆:“她说嫁入王室就像签了终身演艺合同,只不过这次导演是她自己。”

成为王妃后,格蕾丝·凯莉的公众形象被简化为“优雅符号”,但私下她却掀起静默革命:她引入心理咨询师解决王室子女教育问题;力排众议推动摩纳哥艺术基金会成立;甚至在1981年秘密资助女权组织。当戴安娜王妃抱怨“王室是镀金笼子”时,格蕾丝早已用文化软实力重塑了整个国家的灵魂。

1982年车祸身亡前3小时,她刚给女儿斯蒂芬妮写下便签:“真正的勇气不是不害怕,而是明知道代价仍要选择。”这张沾着咖啡渍的纸条,如今陈列在摩纳哥王室档案馆,与她的奥斯卡奖杯隔着大西洋遥遥相望。

从爱马仕以她命名的“凯莉包”,到Dior至今仍在复刻的New Look收腰裙,格蕾丝·凯莉开创了权力女性着装范式:珍珠项链叠戴、丝巾慵懒系结、手套永远戴到小臂中央。这些细节背后是精心计算的政治语言——既符合王室端庄要求,又暗藏好莱坞式诱惑。正如现任摩纳哥王妃碧翠丝所言:“她教会我们用衣角写宣言。”

格蕾丝·凯莉从未真正离开。当安吉丽娜·朱莉在《沉睡魔咒》里戴上尖角头饰,当Netflix重拍《摩纳哥王妃》引发争议,当每个职场女性拎起凯莉包走向会议室——那个戴着白手套掌控人生的女人,仍在向世界证明:真正的传奇,是把所有选择权紧紧攥在自己手中。