【前言:】

1936年,有个叫埃德加•斯诺的美国佬写了篇报道,一下子轰动了全球,特别是里面毛主席的照片,让全世界都瞧见了中国共产党头头的风采。那时候,中共的大领导们就觉得,适当给领导人扬扬名,对维护党的面子可有大帮助。打那以后,中共就给领导人们配了专门的拍照师傅。

毛主席身边汇聚了不少杰出的摄影师,其中有一位,他凭借手中的相机,定格了红墙深处一桩桩经典的历史瞬间,这人便是以拍照“迅速”闻名的杜修贤先生。

1976年那会儿,江青去了景山公园,想摘点苹果尝尝。巧的是,杜修贤正好在场,把这一幕给拍下来了。没想到,才过了没几个小时,江青就被抓起来了。大家都没想到,这张照片最后竟成了江青自由时光里的最后一张留念。

【“毛主席真的老了”】

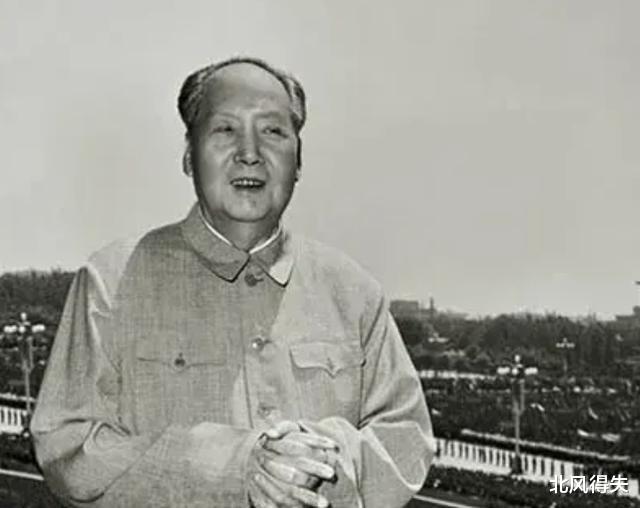

1970年的时候,距离那张美国人给毛主席拍的、他戴着八角帽的照片,已经过去了三十多载春秋。这三十多年的悠悠岁月,在毛主席的面容上刻下了不少痕迹。

三十多年前,毛主席的穿着简单又随性,但看起来特别自在。他那时候年轻气盛,风度翩翩,既冷静又聪明,眼睛里透着一股对敌人的不屑,还有对革命必胜的深信不疑。在老百姓心里,毛主席的形象高大威猛,让人感觉特别踏实,也特别信赖他。

三十年时光匆匆,毛主席那会儿已是晚年,模样跟以前大不一样了。可他对国家和人民的深情厚意,却始终如一,没啥改变。

杜修贤是给毛主席拍照的专业摄影师,他发现毛主席特别不待见摄影镜头。只要一站到镜头前面,毛主席就像是变了个人,整个人都变得僵硬不自然。记得在延安那会儿,组织上打算拍些文献资料片,需要毛主席出镜。但毛主席在镜头前就是放不开,显得特别不自然,结果那文献资料片也没能拍成。

不过,这种避开镜头的习惯一直带到了中南海,毛主席仍旧对拍照不感兴趣,特别是上了年纪后,更是反感闪光灯。但身为国家的一把手,他也不能彻底把摄影机拒之门外。

这样一来,如何在不影响毛主席情绪的前提下,自然而然、顺理成章地把宣传工作做到位,就成了周总理、中央办公厅以及宣传部面临的一大挑战。

七十年代那会儿,毛主席身子骨还挺硬朗。他虽然对镜头不太感冒,不过拍照要求还是会答应的。但要是在他书房里头拍照,那就得另说了,有点限制。

杜修贤给毛主席拍了不少照片,留下了好多重要场合的回忆,可他毕竟不是毛主席的随身保镖,没法随时捕捉到毛主席的每个精彩瞬间。

1972年刚开始没多久,毛主席又一次生病了,身体情况一下子变得很差。杜修贤再次碰到毛主席,是在他接见尼克松那会儿。这次一见,杜修贤真是被毛主席的样子惊到了,心想咱们人民的大领袖咋就变得这么老态龙钟了,原先那稳健的步子也换成了缓慢的踉跄。

杜修贤瞪大了眼睛,简直不敢相信所看到的景象,红墙里头的那位毛主席,怎么变得这么不一样了呢?以前那个精神抖擞、威风凛凛的大领导,究竟上哪儿去了?杜修贤心里突然涌起一股从未经历过的惊慌,他明白过来,毛主席是真的衰老了。

为了让毛主席的形象更显威严,减少他面容上的疲惫,杜修贤和其他摄影师真是拼尽全力,四处找角度,努力用光线来修饰。不过从毛主席的眼神里,杜修贤能感受到,毛主席其实挺不乐意让大家看到他这副模样,但这也是没办法的事儿。

每次拍照结束后,摄影师拍的照片都得让上面的大领导过目,免得有啥不好的照片传出去。通常先是周总理来瞧一眼,然后再送到钓鱼台那边给其他人看。每次审查,摄影师们老碰到同样的事儿:“毛主席的照片没拍到位。”

这次,江青用一种质疑的眼神瞅着杜修贤,直接问道:“毛主席身体不是挺好的嘛,怎么照片拍成这样了?”杜修贤没吭声,只能默默地把照片继续传给在场的其他领导看。

为了确保毛主席每次接见客人时摄影师都在场,那些摄影师们就直接住进了钓鱼台的4号楼。他们常常一住就是一个月,忙得连家都回不去。

这天,杜修贤和一群摄影师在人民大会堂忙完给总理和外宾见面的拍照和录像后,照片、电影胶片都冲印出来了,他们就赶紧给总理送了过去。等了好久,杜修贤都没接到总理的电话,心里琢磨着,总理可能是太忙了,没空看这些材料。这么一想,他就打算去洗个澡,好好放松放松这几天累坏的身体。

刚钻进浴缸,手机就叮铃一响,我赶紧捞起来接听,那头急促地说:“老杜,快点,主席要接见客人呢!”杜修贤心里一紧,也顾不上身上的泡沫,匆匆套上衣服。对方又补充,主席定在晚上11点会见,他们现在得先去大会堂准备。

杜修贤一溜烟跑到门外,这才恍然大悟,刚接的电话竟是周总理打来的,瞅瞅表,才七点多钟呢。晚上11点才见客,咋这么早就让我们集合?杜修贤琢磨着,估摸着是为了审片的事儿吧。

走进大会堂,总理瞅了一眼手表,发现宴会厅的宴席马上就要开场了。他随即招呼所有摄影师坐下,开始细细叮嘱。总理开口道:“你们也知道,主席最近的眼睛状况越来越差了。”因为白内障的缘故,从1973年开始,毛主席的视力就大不如前,而摄影师们经常陪在主席身旁,这事儿他们心里都有数。

周总理开口吩咐道:“医生提醒主席,得少让摄影灯照着,强光不好。我今天要讲的就是这点,以后拍摄时间就三分钟,一秒都不能多,时间一到,灯就得马上关掉。”话毕,周总理把这事儿交给了杜修贤,让他来管着拍摄时间。

三分钟?摄影师们都愣住了,平时找个好角度拍照都不容易,现在只给三分钟,这不是难为人嘛。杜修贤本想跟周总理说说这任务有多难办,但一瞅见总理那认真的眼神,只好硬着头皮应承下来。

他深知周总理对毛主席健康的关心是最深切的,总理为此费了不少心。如果情况不是真的紧急,也不会做出限制拍照时间的决定。杜修贤虽然心里没把握,但还是鼓励同事们要拼尽全力去做。

到了晚上,客人们走进会客厅,毛主席也已就座。摄影师们把3分钟的拍摄时间分成了三段来进行。一开始,摄影师们对毛主席的身体状况还不太了解,会谈刚开始那会儿,毛主席看起来精神状态不太好,拍出来的照片显得没精打采。但慢慢地,他们掌握了毛主席的精神状态变化规律,之后拍出来的照片就显得精神多了。

这次的拍摄工作做得特别棒。

【“这是主席本人的意思”】

毛主席心里明镜似的,自己的身体大不如前,他也明白,人总会老去,这事儿谁也挡不住。到了晚年,毛主席挺孤单的,江青住在别处,孩子们也不常来,加上眼睛不好使了,他就经常一个人静静地坐着,心里琢磨些啥,旁人也猜不透。

有一天,毛主席的秘书张玉凤找到了杜修贤,就问他手里有没有主席年轻时的照片。张玉凤一问,杜修贤才知道,原来前几天毛主席翻看了自己年轻时的照片,还看得特别开心。

摄影部门现在正忙着给毛主席的照片做整理,打算出一本他的相册。他们已经把那些老黑白照片都变成了彩色,想借这个机会让主席亲自挑一挑。一大盒子照片摆在那,足足有188张20寸大的彩色照片,时间跨度从1936年一直到现在,啥年代的都有。

过了几天,张玉凤给杜修贤打了个电话,让他去游泳池一趟。等杜修贤到了那儿,张玉凤已经在那儿了。她拿起两张照片,对他说:“主席瞧过了,说这两张得换掉。”杜修贤回应道:“摄影部那边也觉得这两张不行,我这次又特地拿了几张新的来给主席挑挑。”

给了张玉凤照片后,杜修贤压低嗓音问道:“主席看到照片后,有啥反应没?”张玉凤咧嘴一笑,牙齿闪闪发亮:“别提多开心了,连饭都顾不上吃,一张张仔细瞧呢。”

得知毛主席心情愉悦,杜修贤心里头也跟着乐开了花。

张玉凤乐呵呵地讲起毛主席开心的样子,然后继续说道:“毛主席的记性真是顶呱呱,哪怕是很久以前的事儿,他都记得一清二楚,特别是关于这张照片的细节。”

杜修贤也接过照片,认认真真地瞧了起来,这照片是吴印咸在延安抗大给毛主席抓拍的。照片里头,毛主席正站在窑洞口,全神贯注地给大伙儿上课呢,他一边讲还一边用手比划,眉头拧得紧紧的,好像正跟别人激烈地讨论着什么。再看毛主席的裤腿,还打着两块显眼的大补丁,这可真是那个不容易的年代的真实写照啊。

毛主席时常回想起年轻时的自己,因此想要在人民心中一直保持那份美好的形象。他更倾向于不拍照、不出现在镜头前,生怕破坏了自己在大家心里的那份好感。

1974年那会儿,毛主席跟加蓬的总统邦戈见了个面,按老规矩,摄影组的人给拍了三分钟的照片。等会议一完事儿,杜修贤就把照片拿给了毛主席的秘书,想让秘书转交给主席瞅瞅。可没想到,秘书跟他说:“往后啊,他和外国客人的照片就别再发了,这是主席自己吩咐的。”

第二天,毛主席又给杜修贤下了个新任务,说就是以后见外宾,只许发一张大门口握手的照片,坐着聊天那些镜头就别拍了,连客厅都不让进了。杜修贤心里直嘀咕,这下可好,连三分钟的时间都要省了吗?

外宾迈进通往客厅的走廊那一刻,杜修贤心里头一片空白,眼睛直勾勾地盯着相机镜头。等毛主席跟外宾手一碰头,他立马就摁下了快门。杜修贤的任务就是拍照,可摄像组的哥们儿就头疼了,因为他们还得做片子,光放握手那段儿,内容显得太单调了。

拍摄团队正头疼没办法的时候,有个人想了个妙招:让解说员来讲主席和外宾的对话,同时在画面上加上两国的国旗,再穿插点天安门和汽车进出中南海的镜头。这样一来,影片既精彩,又能把主席的行程保密得严严实实。

1975年那会儿,毛主席从南边回到了北京,他的身体情况有点反复,有时候连迎接外宾都不能亲自到门口。摄影组的同事们想进去拍照,但进不去,主席又因为身体原因不方便出来。这可把摄影组的哥们儿愁坏了,没有拍到毛主席的照片,他们真不知道该怎么跟大伙儿说明白。

所以,杜修贤偶尔会鼓起勇气溜进书房拍照,不过最不容易的还是拍电影的人,他们得架好摄影机。杜修贤不管那么多,拿起相机就开拍,快门声咔咔响,但毛主席似乎没留意到。瞅准这个机会,杜修贤又赶紧多咔嚓了几下,不过拍电影那大家伙的声音实在响,没多久就惊动了毛主席。

毛主席摆了摆手,脸色挺沉重,摄影团队见状,只好扛着设备离开了。事后,杜修贤也免不了被责备了一番。

后来,摄影团队终于能拍握手的镜头了,原因是外宾有这方面的需求。不过呢,拍纪录片的人那边可就不那么顺利了,观众对他们老放天安门和国旗的镜头有意见,杜修贤没办法,只好硬着头皮再次走进书房去拍照。但这次,毛主席居然没发火,杜修贤琢磨着,或许是毛主席也体谅到他们的难处了吧。

【为毛主席拍摄最后的照片】

在中南海工作的那段时光,杜修贤心里头印象最深刻的,就是给毛主席拍的那组最后的照片。那时候,给毛主席拍照是个大事儿,而能拍到他的最后一张照片,对杜修贤来说更是意义非凡,让他久久不能忘怀。

1976年,伟大领袖毛主席离开了我们。杜修贤一听到这个消息,眼泪就哗哗地流了下来,心里头空荡荡的,特别不是滋味。毛主席走后,人民大会堂那两天晚上灯火通明,工作人员都在忙着准备灵堂,气氛紧张得很。

杜修贤连着熬了两个通宵,一直在这儿搭把手,困极了就靠抽烟来提神。还有两个钟头,毛主席的遗体就要送过来了,接着就是七天的悼念活动。杜修贤瞅瞅手表,又瞅瞅布置得妥妥当当的灵堂,琢磨着过会儿就撤,好回家准备明天拍遗容的事儿。

这时候,办公厅里有个同事走进来,对杜修贤讲了句:“跟我来一趟。”杜修贤心想可能是要帮忙,立马就起身要走。那人又跟他说:“别忘了带相机。”杜修贤心里犯嘀咕,因为明天才要拍遗照呢,所以他压根没带相机。但看那人一脸严肃,根本不给说话的机会,杜修贤没办法,只好临时去借了台相机来。

那个人再次发问:“你带了几个胶卷过来?”杜修贤答道:“就两个。”对方语气十分强硬:“不够,再去多拿几个来!”可能是太久没合眼了,杜修贤反应有点慢半拍,他脑子里一片混乱,根本琢磨不透,此刻让他带着相机到底是打算干嘛。

心里七上八下的,载着他的车最终停到了一个院子里。杜修贤仔细一看,哎,这不是毛主席在中南海的另一个家嘛,就在游泳池旁边。

杜修贤糊里糊涂的,被领进了一间屋子等着,没等多大会儿,华国锋、陈锡联、汪东兴他们几个,还有江青、姚文元一块儿从旁边的屋子出来了。姚文元走到杜修贤跟前,跟他说:“有项重要任务得你去做。”说完这话,杜修贤就被带到另一扇房门前头站着了。

进去以后,杜修贤心里头一震。他瞧见毛主席静静地躺在那儿,大白床上,因为上了妆,主席的脸色看起来有点红扑扑的,就跟睡着没啥两样。

在这个特别安静的环境里,杜修贤调好了相机,先抓拍了一张毛主席的半身照,接着又来了一张全身照。就在这时,门吱呀一声开了,刚才从隔壁屋子出来的几位领导走了进来。他们聚在一块儿低声交谈,随后站成一队,神情更加哀伤,挨个儿绕着毛主席的床边,缓缓地走了一圈。

杜修贤这时候才搞懂自己要做啥,赶紧拿起相机,把这个场景给拍了下来。可他心里不由得犯起了嘀咕,叶剑英元帅咋没来呢?

9月17号下午的时候,中央警卫局的人给杜修贤打了个电话,说赶紧让他去人民大会堂的福建厅,汪东兴正在那儿盼着他呢。

到了大会堂,汪东兴告诉他:“毛主席的遗体即将运走,我们打算在无氧环境下拍些照片存档。”因为没有空气,杜修贤就戴上氧气面罩,和一名护士一起走了进去。杜修贤心里特别紧张,毕竟他之前从没戴过氧气面罩,心里有点犯怵。但转念一想,这可能是给毛主席拍照的最后机会了,心里反倒踏实了不少。

走到毛主席身旁时,杜修贤心里头一紧,眼泪差点儿没绷住。他到如今还是没法儿完全相信,毛主席真的已经走了。

看着毛主席的脸庞,杜修贤眼疾手快地按下了相机的按钮。一出门,华国锋就迎了上来,紧紧抓着杜修贤的手说:“老杜,真是辛苦你了。”这句话,分量很重,也饱含真心。

1976年国庆那天,天灰蒙蒙的,天安门广场显得格外寂静。毛主席走了,大伙儿心里都不好受,没人有心思庆祝这个本该热闹的日子。虽然表面上看挺平静的,但底下那股紧张劲儿,就跟海浪一样,翻涌个不停。

邓颖超、陈云、徐向前、聂荣臻、王震这些老一辈的革命英雄们心里头可急坏了,他们想方设法相互联系,一个个找叶剑英聊心事。那会儿,中央军委的日常事儿都是陈锡联在管,叶剑英因为身体原因在家歇着呢。不过,碰到啥难题了,陈锡联还是得跑去问问叶剑英的意见,所以说啊,叶剑英的分量那是相当重。

毛主席离世之后,华国锋找叶剑英商量,直接说道:“现在看来,跟他们那一仗,怕是躲不掉了。”

10月6号那天,杜修贤接到江青的召唤,去了景山公园。江青直接跟他说:“我有点照片要拍,你帮忙搞定一下。”他俩走到苹果树林子里,那树上挂满了大苹果,阳光从绿油油的树叶间漏下来,照在红彤彤的苹果上,这景色简直美翻了。

江青面带笑容,把手伸了出去,正当她要把苹果摘下来的那一刻,杜修贤眼疾手快,按下了相机的快门,把这一场景定格了下来。大家都没料到,这竟然是江青最后一段无忧无虑的日子。

那天晚上,离大伙儿白天摘苹果的事儿才没几个小时,“四人帮”就全给抓起来了。这事儿第二天就在全国传开了。杜修贤一听这消息,心里头是又乐又不敢相信。他瞅见报纸上叶剑英的大名,自打毛主席走了以后,心里头那份忐忑,这才一点点地散了。