殷崇浩的书画艺术解析

文/一琳

殷崇浩(号聿墨夫、滨湖居士)作为当代兼具学者与艺术家双重身份的书法家,其作品融合了深厚的学养积淀与个性化的艺术表达,形成了独特的创作风格。以下从学术背景、艺术特征、创作理念及文化价值等方面对其作品进行解析。

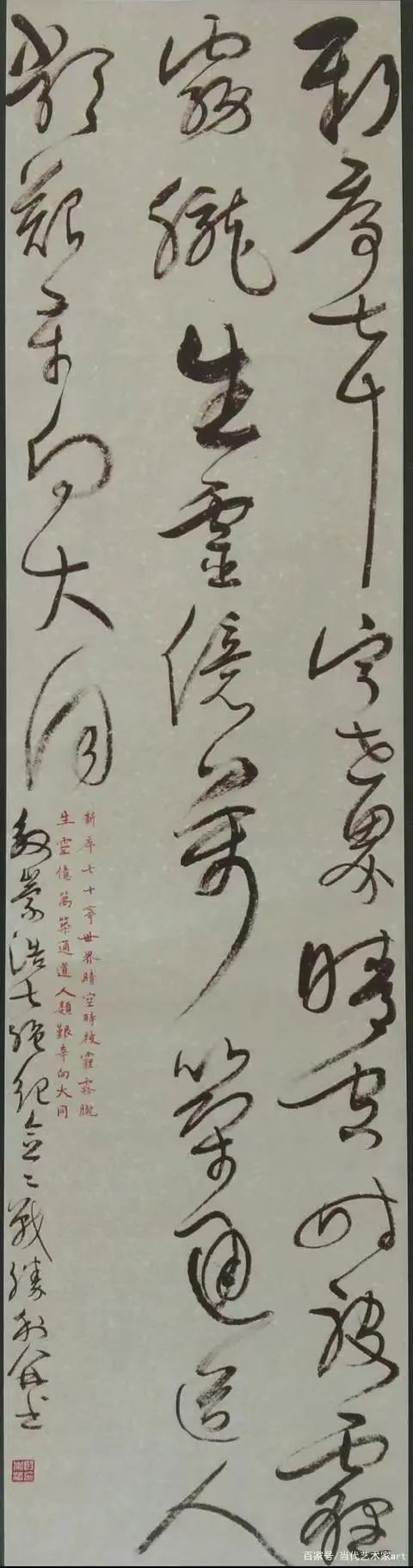

草书自作七律《纪念二战胜利》

(137cmx33cm)2015年

一、学术底蕴与创作理念的交融

殷崇浩的书法创作根植于其学术研究土壤。“在历史学、理论研究及社会调研诸领域著作颇丰(如《修静斋文集》、《滨湖室文存》、《中国封建社会土地制度演变研究》等)”;这种跨学科的知识结构使其书法作品呈现出“以学养书”的特点。其书法内容多选自儒家经典与毛泽东诗词,如《京山殷崇浩手钞论语》以楷书再现经典,既是对传统文本的再诠释,也体现了学者对文化传承的自觉。同时,他擅长自作诗词入书,如《七绝·纪念二战胜利》《七绝·颂神医》等草书作品,将个人历史观与人文关怀融入笔墨,突破了单纯技法层面的书写,赋予书法以思想深度。

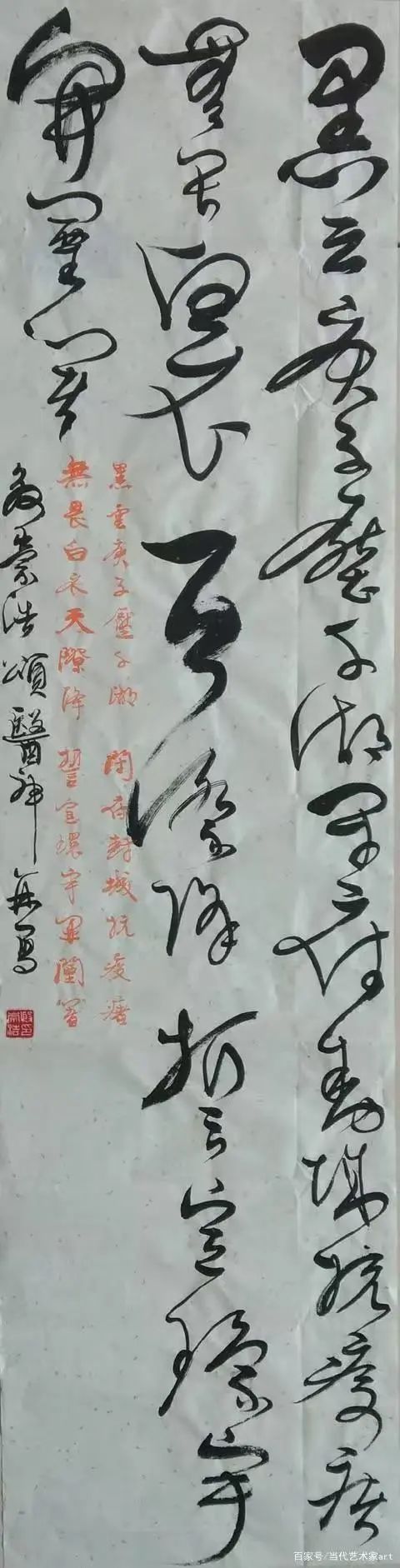

草书自作七律《颂神医》

(136cmx33cm) 2020年

在创作理念上,他遵循“观象以心,寄情于书”的传统路径,强调对自然与生活的观察体悟。这种理念与卜庆中提出的“近取诸身,远取诸物”相通,即通过外界物象激发创作灵感,如雨中山谷的奇景促发笔墨的轻重缓急变化。殷崇浩虽未直接论及此,但其油画写生中对光影与构图的敏锐捕捉(如《江西婺源理坑》的江南意境),暗示了其艺术感知力的贯通性,这种跨媒介的审美经验可能间接影响了书法中的空间布局与节奏感。

布面油画 《江西婺源理坑一景》

(40cmx50cm) 2016年

二、书体多样性与技法表现

殷崇浩的书法实践涵盖楷、行、草多种书体,展现出对不同风格的精熟掌控:

1. **楷书**:以《手钞论语》为代表,取法唐楷严谨法度,结体方正匀称,用笔沉稳内敛。其楷书不追求装饰性,而是通过笔画的精确控制传递经典的庄重感,呼应仇高驰所言的“书法需承载学养与性情”。这种书写方式与清代朴学家注重考据的治学态度一脉相承,体现了学者书法的理性特质。

楷书 《毛泽东词【沁园春·雪】》

(65cmx65cm)2010年

2. **行书**:如 《选抄毛泽东诗词韵文》《自作诗词八首》手卷,线条流畅灵动,章法错落有致。其行书受“二王”影响明显,但弱化了晋人的飘逸,转而强化结构对比,尤其在字间疏密处理上借鉴了油画构图中的“零乱中显秩序”手法。这种融合东西方艺术思维的特征,符合其“写实与写意结合”的创作主张。

布面油画《鱼水情——红军来到洪湖瞿家塆》

(280cmx150Cm)1976年

3. **草书**:以《七绝》系列为代表,笔势奔放而不失法度。其草书虽具张旭、怀素的率性,但更注重线条的质感表现,如“蚕头雁尾”的隶书笔意融入草法(类似中书协培训中强调的隶书起收笔技法),形成刚柔相济的视觉效果。作品中枯润墨色的交替使用(如《鱼水情》油画的色彩层次感),进一步强化了情感表达的张力。

布面油画 《湖北郧西上津石庙村——长职扶贫点》

(30cmx40cm)2017年

三、内容原创与情感表达的突破

与当代书坛普遍存在的“抄古诗、重形式”现象不同,殷崇浩的书法以自作诗文为核心载体,实现了内容与形式的统一。例如《颂神医》以草书疾驰的笔触呼应抗疫主题的紧迫性,《京源寺饮酒屈王二生家》行书扇面则通过疏朗布局传递文人雅集的闲适心境。这种“以我手写我心”的创作模式,回归了书法“有话要说”的本质,避免了表演性书写的空洞化倾向。

隶书《于谦咏煤炭》

(136cmx68cm)2024年

此外,他对地域文化的关注(如描绘湖北郧西扶贫点的油画)延伸至书法题材选择,作品中常融入楚地文化元素。这种在地性表达不仅丰富了书法的当代语义,也与青岛市“山海文化”书法教育中强调的地域特色形成呼应,体现出艺术家对本土文化资源的自觉开掘。

国画 《霞光锦舞》

(85cmx68cm)2025年

四、传统与现代的张力平衡

殷崇浩的书法实践处于传统继承与现代创新的交汇点。一方面,他恪守“笔法千古不易”的规律,如楷书中对中锋用笔的坚持、草书中对提按节奏的把握,均可见对经典法帖的深入研习;另一方面,他尝试将现代艺术观念引入书法,如借鉴油画光影处理增强墨色层次,或通过布白对比营造视觉冲击,这种跨媒介实验与蔡襄利用散卓笔革新书风的思路异曲同工。

布面油画 《自画像》

(40cmⅹ50cm) 2022年

结语

殷崇浩的书法艺术,以学者视角重构传统,以画家思维革新形式,以诗人情怀灌注内容,构建了“技、道、情”三位一体的创作体系。在当代书法面临“小众化”“表演化”危机的语境下,他的实践为书法如何既坚守文化根脉又回应时代需求提供了有价值的范本。其作品的价值不仅在于技艺的精湛,更在于通过跨学科、跨媒介的融合,激活了书法作为“人文精神载体”的当代生命力。