在这个快节奏的时代,生活的琐事、工作的忙碌和社交的压力时常让我们感到手忙脚乱,甚至有时候会在大事上失误。比如,有人可能会面临失去某项权益的风险,而这一切的根源却往往源于我们对时间的疏忽。就如同河南郑州的彭女士所经历的那样,她的故事不仅充满了戏剧性,还引发了关于责任、合同、信任和人性的一场热烈讨论。

在2016年,彭女士意气风发,事业有成,积攒了一笔丰厚的积蓄。在她的内心深处,拥有一辆自己的宝马车是她向往的生活标志。于是,她选择走进了附近的4S店,准备实现这一梦想。在兴奋与期待中,她在未能立即提车的情况下支付了5万元的定金。生活的无常和她未能预见的商业风险,让她在短期内不得不将这笔钱用于投资,最終导致无法按时提车。年复一年,这个简单的决定最终在她的生活中化为了一段久远的回忆。

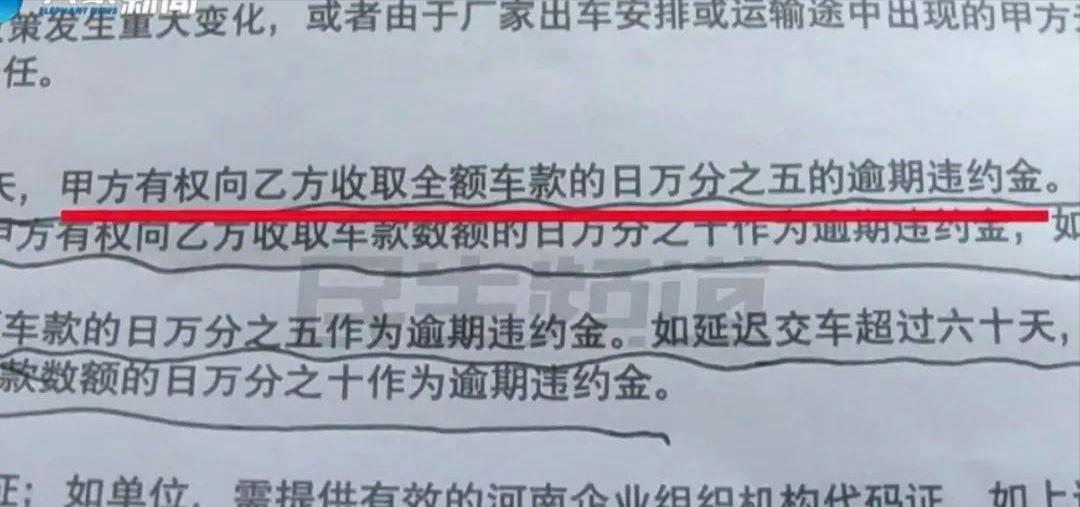

直到2023年,彭女士突然思考起这件事时,仿佛了一丝怀旧。她在日常琐事与繁忙的生活中完全遗忘了与宝马车的约定,这被扣的5万元定金此时成了她心中一块隐痛的记忆。在冲动与决心的驱使下,彭女士再次走入了那家4S店,带着希望与疑问,想要找到属于她的梦想之车。然而,站在她面前的,却是冷冰冰的合同条款和无法挽回的现实:那5万元早已作为违约金被扣光,留给她的只有一声叹息。

这个事件被媒体广泛报道后,引发了热烈的讨论。很多人对彭女士表示同情,认为4S店在履行合同的过程中缺乏人性化的关怀。很多评论指出,4S店理应在彭女士过期提车后进行提醒,与其冷漠地按照合同条款处理事情,不如主动沟通防止事态升级。反对者则认为,彭女士应该为自己的违约行为负责,毕竟任何合同的签订都意味着对条款的理解与同意。如果每个人都能够不负责任地延迟义务,将来商家还有什么运营空间?

在社交网络上,围绕这一事件的讨论引发了两派激烈的争论,形成了鲜明的社会对立。有网友调侃道:“5万元都能忘记,若是我的50元,我恨不得时时刻刻提醒自己。”而这种轻松的调侃背后却隐含了深刻的社会现象——在当今社会越来越快的生活节奏下,很多人的记忆和行为都在纷繁复杂的生活中变得模糊,而责任与义务却被继续清晰的界定。

从法律的角度来看,彭女士显然是违约在先,很难主张4S店做出的违约金扣款不当。合同上写得明明白白,不按时提车就意味着需要付出代价。然而,从道德责任的层面来看,商家在维权的同时间是否也应展现出更多的人文关怀?在信息高度发达的当下,人与人之间的沟通越来越依赖电子设备,冲突和误解也随之而来。在这种情况下,商家是否有义务主动与顾客进行互动和提醒,以保留良客户关系?

这让我们引发深思。4S店的业务模型与盈利模式是否需要在科技迅猛发展的背景下进行变革?随着消费者意识的提升以及社交媒体的全方位影响,商家能否仅仅依靠冷冰冰的合同条款来维护自身权益?

通过这一事件,我们看到,对于顾客的责任意识的教育显得尤为重要,尤其是在涉及金钱和权益的情况下。彭女士因为生活的忙碌而对一份合同的细节视而不见,给自己带来了巨大的损失。这种现象在现实生活中并非个案,相似的故事时时在我们的周围发生。为了保护自己的权益,消费者在进行重大交易时应当多加留心,保持一定的警惕性。

另随着人们对消费体验的重视,商家也亟需调整服务方法,提高自身对客户的关注度和服务质量,避免未来出现类似事件引发的公众讨论。比如,4S店是否应该定期通过系统发出提醒、更新信息,或对老客户进行关怀式服务,以此保持客户的忠诚度,营造良关系?这些都是市场竞争的核心所在。

彭女士的经历是一个痛苦的教训,成为我们每一个人的镜子。不仅教会我们在面对合同和承诺时要认真对待,更提醒商家在追求业务成功时,不应忘记人与人之间的关怀。

整体看来,彭女士的故事带给我们的不只是冷漠与责任的辩论,而是对消费和商家关系的深入思考。在未来的交易中,如何平衡消费者的权益和商家的需求,将是我们未来共同面对的重要课题。一个社会的进步,往往需要在冲突中取舍,在争执里前行。正如我们在生活的方方面面应当引以为戒,善待彼此,勇于承担责任。

结合大评论的倾向,调查显示,80%的消费者认为商家有义务对老客户进行定期的关心和服务。在这一点上,即使法律条款不容置疑,但人文关怀的缺失,显然是对双方平衡关系的损害。商家与消费者之间的相互理解和信任,将成为构建和谐市场经济的重要基石。

钱是个好东西,你若放5亿在哪儿可能也不剩了。