汽车,是现代生活的必需品,但它也可能成为隐藏的“杀手”。当我们谈起车辆安全时,是否真的了解那些看不见的风险?今天,我们从几起触目惊心的事故说起,聊聊车辆设计缺陷背后的安全隐患。

事故背后:生命的代价与企业的冷漠

2009年的加州高速公路上,一起看似普通的追尾事故,却因雪佛兰Malibu的油箱设计问题酿成惨剧,两名儿童在爆燃中丧生。工程师曾为了省下7美元成本,将油箱安装在后桥后方,而这一决定最终让通用汽车付出了49亿美元的赔偿。

无独有偶,在中国某高速路段,一名车主驾驶自主品牌SUV遭遇追尾后,车辆瞬间起火。尽管事故中油箱印有“符合国标”的钢印认证,但车主却被告知车企无责。这不禁让人思考,为什么类似的悲剧总是一再发生?是我们对安全的忽视,还是标准的滞后让车企有机可乘?

---

设计缺陷:安全漏洞藏在细节里一辆车的设计往往决定了它的安全性,而油箱位置则是重中之重。在很多热销车型中,油箱距离后保险杠仅28cm(远低于美国标准45cm),防撞梁厚度也仅有1.2mm。试想,当高速追尾发生时,这样的防护真的足够吗?

某网红轿跑为了追求溜背造型,将油箱挤压到后悬架后方,导致碰撞测试中燃油泄漏超标3倍。而另一款新能源车为了腾出更多空间给电池,竟将油箱压缩成不规则形状,焊接点强度比传统燃油车低了40%。这些“牺牲”背后,是车企为了美观和成本,对安全的妥协。

试问,当我们选择一辆车时,真的了解它隐藏的风险吗?又或者,我们只是被漂亮的外表和低廉的价格蒙蔽了双眼?

---

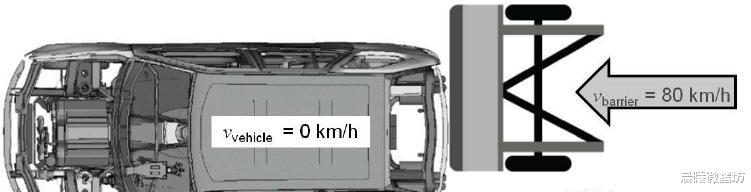

国内外差距:为何我们的标准如此“宽松”?在中国,燃油泄漏的标准是“静止状态下不超过30g/min”,这意味着只要车辆在48km/h以下追尾,燃油系统就“合格”。然而,美国FMVSS301标准却要求追尾测试速度达到80km/h,同时对油箱防护提出更严格的要求。

更令人担忧的是,由于国内外标准不一致,一些在美国召回的问题车辆,在中国市场依然可以合法上路。这种双重标准的背后,不仅是技术的差异,更是对生命的轻视。如果连车企都未能承担起应有的责任,我们还能期待谁来守护安全?

---

破解困局:成本与安全的博弈车企当然会算账。将油箱后移10cm,单台车成本增加2000元;使用热成型钢防撞梁,再上调500元。但如果因此避免一起重大事故,车企可能需要赔偿80万元。按照每10万台车分摊计算,这笔成本每辆车只需多花4元。

乍看之下,车企的短视行为似乎“划算”,但从长远来看,这种做法不仅损害了消费者信任,也可能让品牌陷入舆论危机。毕竟,没有一家车企愿意成为下一个“雪佛兰”吧?

---

未来之路:技术与责任如何并行?要解决这些问题,需要多方共同努力。首先,政策层面应学习国际先进标准,引入80km/h追尾测试,并要求油箱距离车尾至少40cm。其次,C-NCAP碰撞测试应增加追尾项目,全面提升安全要求。最后,建立统一的召回机制,杜绝“问题车”在中国市场合法行驶的情况。

消费者同样扮演着重要角色。通过社交媒体揭露车企偷工减料的行为,关注车辆设计细节,选择安全性更高的产品,都是推动行业进步的有效方式。毕竟,只有当车企感受到市场的压力,它们才会真正重视安全问题。

---

结尾:每个人都能为安全发声每一辆汽车都承载着家庭的幸福和希望,而每一次设计上的疏忽,都可能成为无法挽回的遗憾。我们是否愿意接受这样的风险?还是说,我们可以共同推动改变?

呼吁政府修订国标,倡导车企以更负责任的态度对待安全问题,也鼓励每一位读者关注车辆安全细节。支持良心企业,让“移动炸弹”不再上路,这是我们每个人都可以做到的事情。

那么,你认为车企应该为安全付出更多成本吗?又或者,你有更好的建议?欢迎留言分享你的看法!

卡着国标的底线玩的