你有没有过这样的经历:和朋友一起吃饭,突然有人问你,豆豉的“豉”怎么读?

你犹豫了一下,心想:“不是读dòu shí就是dòu qí吧。”朋友却笑着打趣:“你啊,都错了!”这样的情景很多人都经历过,豆豉这个调味料我们在生活中实在太常见了,又不可避免地因为各种原因读错它的名字。

其实,要弄清这个问题,并不难。

今天我们就一起来揭开“豉”的读音之谜,看看正确的发音到底是什么。

“豉”字怎么读?

这个“豉”字啊,正确的读法是“chǐ”。

很多人可能会联想到“牙齿”的“齿”,两个字虽然不完全一样,但发音确实一致,不同的是这个“豉”字有着另一个重要身份。

《唐韵》、《集韵》、《韵会》上有记载,“是义切”说的就是这一点。

此外,《正韵》中也明确指出,“时吏切,音与?同”,这些古书上的记载帮我们确立了它的正确读音。

可能有人会问:“为什么大家总是把它读成‘shí’或者‘qí’呢?”其实,这是由于方言或传统读法的影响。

特别是一些地区的人们长久以来已经习惯了这种“错误读法”,所以会在口头交流时延续下来。

这也说明了汉字文化的博大精深和地域文化的独特魅力。

豆豉:真正的发音与解释了解了正确读音后,我们来看看“豉”字本身的意义。

豆豉,准确地读作“dòu chǐ”。

顾名思义,它是一种豆制调味品,主要通过大豆或小麦发酵制作而成。

中国的许多菜肴中,豆豉都是重要的调味成分,比如炒回锅肉。

“豉”的第二种读法是“shì”,在这种情况下,“豉”主要指一种浮游在水面上的小昆虫,其身体小如豆子,黑亮的外表在阳光下闪闪发光。

值得一提的是,在四川方言中,人们又常把“豆豉”的“豉”读成“shì”,但这并不符合规范的发音规则。

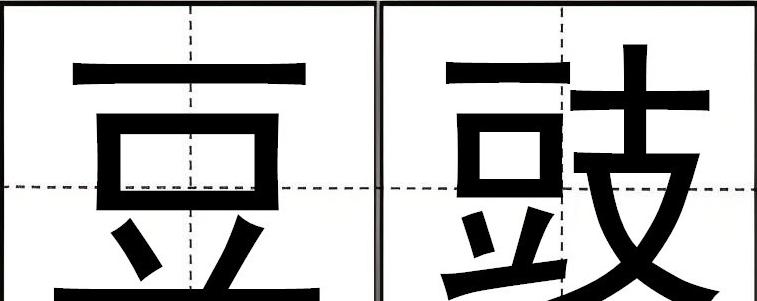

豉字的形态演变那么,“豉”字是怎么演变过来的呢?

这个字是形声字,由“豆”和“支”组成。

我们知道,“豆”是象形字,最初的甲骨文中,它看起来像一种烹煮用的器具。

金文时代,上面加入了一条横杠,表示盖子。

到了小篆,结构更简便,上部变成了方形,再到隶书和楷书,逐步定型。

“支”则是声旁,表音的成分,也有分散的意思。

这样一来,用豆子作成的“豉”便既给出了读音线索,又充分表现了它的制法和特性。

豉字在古代文献中的运用古时候,人们不仅用豆豉作为美食调味品,还把它的美味写进了诗词中,比如南宋的陆游就曾经在诗作中提到过豆豉。

在《村舍》其二中,陆游这样写道:“门巷桑麻暗,庖厨笋豉香。”这里描绘了在农家院落里,豆豉与笋子的香味弥漫在空气中,一片宁静而美好。

而在《种菜四首》其一中,他再次提到:菜把青青间药苗,豉香盐白自烹调。

原本寻常的豆豉和盐,在诗人笔下,变成了带有生活意趣的美味。

豆豉,作为厨房里平凡的调味品,却给了人们无限的灵感和记忆,散发着独特的文化韵味。

结语了解了“豉”的正确读音和背后的文化故事,我们不难发现汉字的魅力。

汉字,如同一颗知识的种子,扎根在我们的文化脉络中。

它们不仅是沟通的工具,更是文化的传承载体。

就像那碗热气腾腾的麻婆豆腐一样,豆豉的香味不仅在舌尖绽放,更在我们的心中留香。

或许,下次你再遇到“豆豉”这个词时,已经可以自信地说出它的读音了。

理解汉字,如品味美食,细细咀嚼,方能体会其中的无穷滋味。

那些简单而平凡的词汇,承载的却是中华文化的深厚底蕴。

这种体验,就像是生活中的小确幸,总能在不经意间带给我们温暖和力量。

所以,生活中遇到疑问,不妨多问一句,多查一查。

毕竟,每一个字都有它的故事,每一次发音都是文化的传承。

让我们以一颗好奇心,去探索更多这些有趣的汉字,去感受更深沉的文化之美。

豆豉是简体中文字,不是汉字。儒教的汉学是西方传教士偷换概念创造出来的。因此汉语汉字本质上并不存在。

豆汁

你说清楚了吗?

我认识的人都读豆鼓