2024年春天的某个清晨,山东单县朱楼村的薄雾还未散尽,一位中年妇女正用手机拍摄着村口新立的"朱之文故乡"石碑。她熟练地调整着滤镜参数,准备在短视频平台发布"探秘大衣哥维权后的冷清生活"。这个看似平常的举动,却折射出移动互联网时代最荒诞的集体狂欢——当善意成为流量密码,当隐私变成公共财产,我们该如何守护人性的最后尊严?

一、被流量异化的乡土中国在抖音算法推荐的推波助澜下,朱楼村的魔幻现实远比文学创作更具冲击力。这个曾经普通的鲁西南村庄,因为朱之文的走红,上演着比《楚门的世界》更荒诞的现代寓言。村民们自发形成的"直播产业链"令人咋舌:有人专门负责蹲守朱家大门记录出入人员,有人开发出"大衣哥同款煎饼"美食账号,更有甚者将自家屋顶改造成收费观景台。统计显示,仅2023年,以"大衣哥"为关键词的短视频播放量就突破50亿次,相关直播带货GMV超过8000万元。

这种流量狂欢背后,是乡土社会价值体系的全面崩塌。某位村民在采访中直言:"以前种地看天吃饭,现在拍视频看大衣哥脸色。"当传统的勤劳致富观念被流量经济解构,整个村庄陷入集体无意识的道德失范。中国社科院2023年发布的《短视频与乡村社会变迁》研究报告指出,类似朱楼村的"网红村"在全国已超过2000个,其中63%的村庄出现了人际关系恶化、传统产业凋敝等问题。

在距离朱楼村300公里的河南某村庄,类似的悲剧正在重演。农民王大哥因为偶然拍摄到邻居家的特殊装修风格,三个月内涨粉百万。如今整个村庄的院墙都被刷成五颜六色的"网红墙",连八十岁的老人都在直播间跳着蹩脚的舞蹈。这种畸形的繁荣,恰如法国哲学家鲍德里亚预言的"超真实"社会——真实与虚拟的界限彻底消失,所有人都成了景观社会的提线木偶。

朱之文家围墙上的摄像头,记录着这个时代最荒诞的众生相。有人凌晨三点翻墙入院只为拍摄大衣哥的睡姿,有主播连续七天直播朱家厨房的炊烟,更有人用无人机航拍朱家厕所引发法律纠纷。这些疯狂行为的背后,是移动互联网时代隐私观念的彻底异化。中国人民大学法学院2024年的调研显示,78%的受访者认为"公众人物的隐私权应该受限",这种认知偏差正在制造越来越多的道德黑洞。

当我们刷着"大衣哥早餐吃了几个鸡蛋"的短视频时,是否意识到自己正在参与一场集体霸凌?某直播平台的数据工程师透露,算法会特别推荐带有"偷拍""揭秘"标签的内容,这类视频的完播率比普通内容高出40%。这种技术异化让英国作家奥威尔《1984》中的"老大哥"预言变成了现实,只不过监视者从专制政权变成了每个举着手机的普通人。

在浙江某互联网法院,法官正处理着一起特殊的案件:00后女生小张因为长期直播室友的私生活,被索赔精神损失费30万元。这个案例与朱之文案形成奇妙互文,揭示着数字时代隐私保护的复杂性。中国政法大学2023年提出的"数字人格权"概念,或许能为这种困境提供新思路——将个人的数字痕迹视为人格权延伸,任何未经许可的商业化使用都构成侵权。

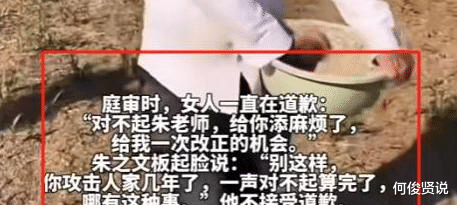

朱之文起诉成功的判决书,在司法界激起的波澜不亚于一场地震。这个看似普通的网络侵权案件,却创下了多个"第一":首次将短视频平台的算法推荐列为共同被告,首次明确"持续性网络暴力"的量刑标准,首次判决侵权者承担流量收益返还责任。北京互联网法院的法官在采访中坦言:"这个判决不仅要惩治施暴者,更要重构数字时代的法治伦理。"

但法律的胜利真的能治愈人性的创伤吗?在朱楼村走访期间,笔者目睹了令人心痛的场景:曾经靠直播年入百万的村民老李,如今在村口摆摊卖着滞销的土鸡蛋;朱家大门上新装的智能安防系统,每隔半小时就会发出刺耳的警报声。这些细节提醒我们,司法的正义就像手术刀,能切除病灶却难以修复受损的社会肌理。

或许我们需要重新审视德国哲学家哈贝马斯的"交往理性"理论。在郑州某社区的"数字伦理工作坊"里,志愿者们正在教授老年人如何正确使用拍摄设备。这种民间自发的道德重建,比任何法律条文都更具温度。当82岁的王奶奶说出"拍别人前要问三次"的朴素原则时,我们看到了技术文明时代最珍贵的人性微光。

夜幕降临时,朱楼村的广场舞音乐再次响起。不同的是,跳舞的大妈们不再举着手机拍摄,而是真正享受着舞蹈本身的快乐。这个细微的变化,或许预示着某种集体觉醒的开始。当我们放下手机,或许能重新看见彼此眼中的星光。毕竟,在这个万物皆可直播的时代,比流量更珍贵的,是那份不愿被镜头打扰的平凡温暖。正如朱之文在胜诉后说的那句朴实的话:"俺就想安安生生唱个歌,咋就这么难呢?"这个追问,值得每个身处数字洪流中的人深思。