1994年5月29日,韶山毛主席故居迎来一位特殊的访客,这是一位89岁的老太太,当她凝视展柜中那件打了73个补丁的睡衣时,瞬间泪水潸然的感叹道:“这就是‘公者千古’的具象啊!”

随后,老太太在临离开之际,提笔在留言簿上写下了“公者千古,私者一时”,后人这才知道,这位跨越了三个世纪的传奇老太太来历不凡,她用八个字浓缩了对毛主席精神内核的深刻理解,也折射出自己波澜壮阔的一生,她的名字就叫雷洁琼。

一、新文化运动中的觉醒者

一、新文化运动中的觉醒者1905年出生于广东台山华侨家庭的雷洁琼,自幼浸润于中西文化碰撞的激流中。其父雷子昌虽是前清举人,却推崇维新思想,书房中《新民丛报》与《物种起源》并置,他常对女儿说:“琼儿,真正的学问要能救国”。

这种启蒙教育在1919年迸发为行动:14岁的雷洁琼剪短长发,带领真光女中学生冲破校监阻拦,手执“还我青岛”纸旗冲入沙基游行队伍。当军警马队冲散人群时,她竟攀上永汉路骑楼栏杆,用粤语高呼:“巴黎和约是二十一条的续篇!”

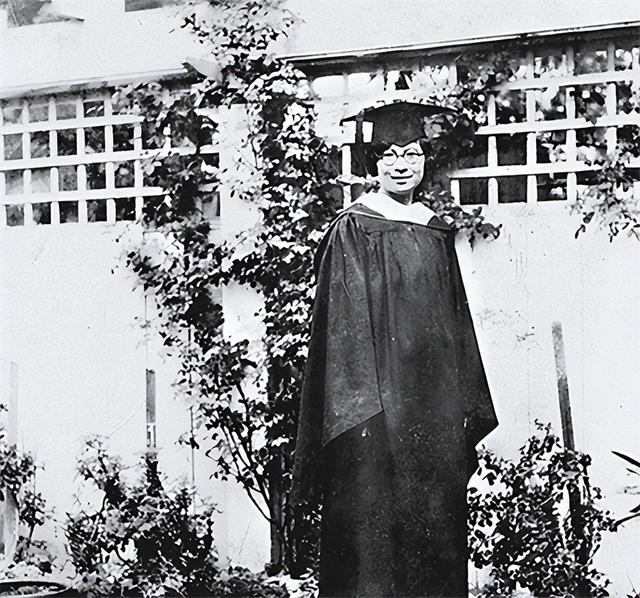

1924年赴美留学时,她舍弃父亲建议的美术与医学专业,毅然选择社会学。在南加州大学课堂上,她曾当众反驳教授对中国的刻板印象:“用1894年的《中国人的性格》研究现代中国,如同用十字军文献分析欧洲!”

此后七年间,雷洁琼深入旧金山唐人街进行田野调查,完成的硕士论文《唐人街移民社会结构变迁》,至今仍是研究早期华人社群的重要文献。

二、烽火岁月中的跨界先锋

二、烽火岁月中的跨界先锋1931年归国执教燕京大学时,26岁的雷洁琼以独特风格震动学界:她将社会学课堂搬到北平贫民窟,让学生亲眼目睹童工生存现状;在“一二·九”运动中,雷洁琼裹着灰布棉袍走在游行队伍最前列,成为当时唯一参与示威的女教授。

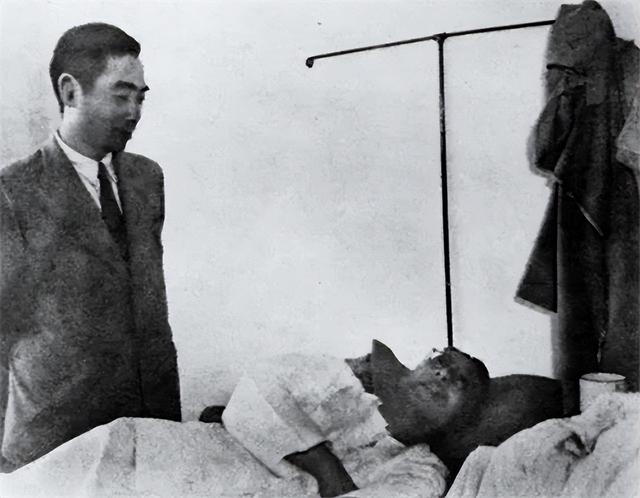

抗战爆发后,她放弃燕京大学提供的出国进修机会,带着12箱医疗物资奔赴江西前线。在南昌会战中,她创造性地运用社会学方法优化战地服务:通过方言调查组建多民族护理队,利用人口统计学分配药品,甚至改良担架设计减少伤员二次伤害。

期间雷洁琼创办的《江西妇女》周刊,不仅报道前线战况,更刊发邓颖超《陕甘宁边区妇女运动》报告,秘密传播红色思想。

1946年“下关惨案”成为其政治立场转折点。当国民党特务的棍棒落下时,她突然想起父亲书房里的郑板桥《竹石图》——“咬定青山”的气节有了新诠释。

周总理在梅园新村为她包扎伤口时,她注意到对方衬衣领口的补丁针脚细密,与四大家族的丝绸长衫形成鲜明对比。数月后她在日记中写道:“真正的民主不在西装革履的议会,而在补丁衣裳里的民生。”

三、新中国建设的多面手

三、新中国建设的多面手1949年参与起草《共同纲领》时,雷洁琼以江西调查的寡妇守节数据为据,力主将“婚姻自由”写入宪法。毛主席听后笑言:“雷先生把费孝通的乡土中国搬进了政治殿堂”。

1977年出任北京市副市长后,雷洁琼推动建立全国首个社区服务中心,将社会学理论转化为基层治理实践。在起草《义务教育法》期间,72岁的她亲赴凉山彝区调研,坚持加入“少数民族双语教学”条款:“文化传承不是博物馆标本,而是流动的江河”。

1997年香港回归夜,91岁的她作为代表团成员亲临现场。当五星红旗升起时,这位曾参与《香港基本法》起草的老人紧握轮椅扶手,泪水划过沟壑纵横的面庞——60年前在江西动员妇女抗日的场景与此刻历史性画面重叠,见证着“独立自强”理念从个人品格升华为民族精神。

四、世纪人生的精神遗产

四、世纪人生的精神遗产雷洁琼的传奇性不仅在于跨越政学两界的成就,更在于其人格特质与时代精神的深度共振。晚年有人问其长寿秘诀,她幽默答:“不抽烟、不喝酒、不锻炼。”

实则暗含着她以工作为修行的人生哲学:在江西穿草鞋下乡调研磨砺出的坚韧,在燕大寒冬徒步家访练就的体魄,在下关惨案中直面暴力的心理淬炼,共同铸就了这位“百岁巾帼”的生命韧性。

2011年辞世时,书案上未完成的手稿记录着最后的思考:“真正的政治家风范,当如韶山冲的那方砚台——研尽千江水,留得清白在。”

这既是对毛主席的评价,亦是自我人生的终极注解。从五四街头振臂高呼的少女,到见证香港回归的世纪老人,她用106载春秋诠释了“独立、强大、勇敢”的家训,更以社会学家的洞见,将个人命运编织进民族复兴的经纬。

致敬雷洁琼先生!公者千古,利者一时

何雷老前辈致敬!