在中国历史学界,谈迁写的《国榷》那绝对算得上一部重量级作品。这本书是在明朝灭亡、清朝建立那会儿,他自个儿私下里编写的编年史。跟清朝官方修的《明史》比起来,那真是各有各的味道,对比鲜明。

要是把《明史》比作是在重重规矩下跳的宫廷舞蹈,那《国榷》就像是光着脚丫子在大地上行走的人写的日记。它们之间的不同,不光是挑选了哪些历史资料,更重要的是,它们体现了皇权专制和老百姓看历史的角度之间的碰撞。

【一、建文朝迷雾:被消失的四年与重现的真相】

明朝建文年间的事情最让人摸不清头脑,简直就是考验历史学者是否公正的一块磨刀石。

《明史》照着《明实录》那套改法,硬是把建文这个年号塞进了洪武年的记录里,弄得好像朱允炆那四年的皇帝白当了似的。

在《国榷》这部著作面前,那套老方法完全行不通了——谈迁不仅原汁原味地保留了从某年到某年的独立年份记录,更用精准如手术刀的文笔,重现了方孝孺被残忍对待的恐怖画面。

挺有意思的是,两本书对同一件事儿的叫法可不一样。《明史》里头说朱棣是“那个样子”,但《国榷》就直接说了个不一样的词儿,而且还细讲了济南铁铉守城那会儿,怎么挂起朱元璋的画像来对付敌人,这样一来,这场本来看着像叔侄打架的战争,其实就变成了明明白白的武力夺权了。

这种不同可不是单单文字表达上的差别,它从根本上对永乐皇帝一脉的正当性提出了质疑。在清朝修订的《明史》刻意延续明朝官方说法的同时,《国榷》却如同一部真实记录历史的录像机,捕捉到了皇权交替时那些尚未被抹去的残酷痕迹。

【二、建州女真秘史:被抹除的臣属关系】

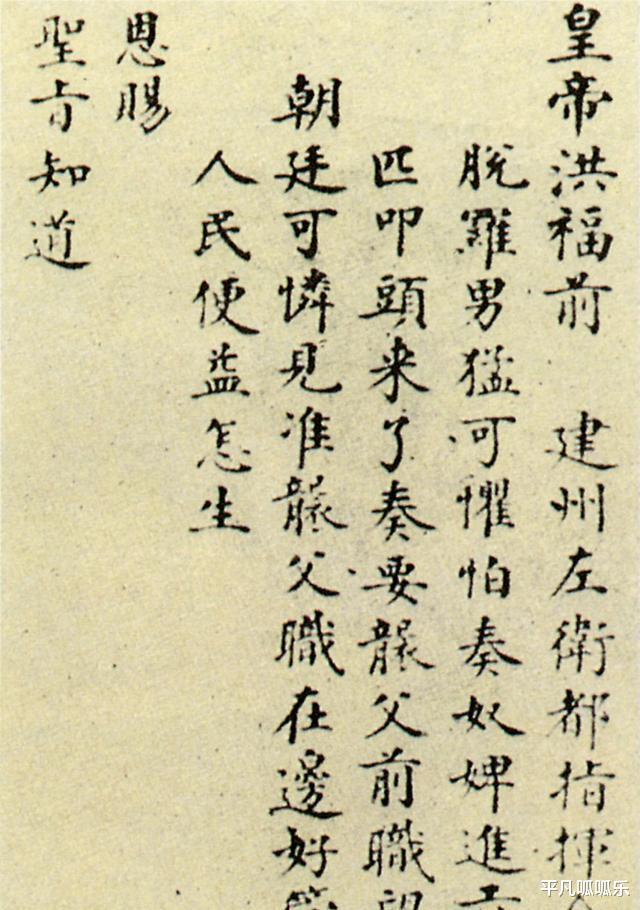

聊到清朝老祖宗跟明朝的那点关系,《明史》里头可真是让人大跌眼镜。它愣是把建州卫说成是另一番模样,对努尔哈赤的祖宗猛哥帖木儿被明朝封为建州左卫指挥使的事儿,却是遮遮掩掩,提都不愿提。

在《国榷》里头,那种集体忘事的情况完全没了影子——谈迁不仅详详细细地写下了明成祖怎么建立建州三卫的整个过程,就连那种在清朝初年说出来可能会全家遭殃的称呼,他也大胆地写在了书里。

最让人惊讶的是关于李满住家族的那些记载。

《国榷》里头详细记录了建州女真的朝贡事儿,这事儿《明史》里提得轻描淡写。它按照时间顺序,一点一滴都写着呢:就像正统七年那时候,李满住给朝廷献上了海东青;还有景泰元年,他们又申请搬到苏子河流域去住...这些记录,虽然看起来都是小事儿一桩,但实际上,它们就像是打开满清起源秘密大门的金钥匙。

清朝初期,有个叫谈迁的史学家,他可能压根儿没想过,自己一笔一划真实记下的东西,三百年之后,居然成了日本学者和田清判断《满文老档》真假的一个重要参考。

【三、崇祯朝叙事:邸报里的末世图景】

崇祯年间是明清两个朝代交替的重要时期,两本书对这个阶段的描述差异真的挺大。

《明史》因为缺少足够的史料记录,特别是崇祯时期的正式实录还没完成,所以对于晚明时期的政治局势,讲述得不太详细。

《国榷》一书,它汇集了超过1200份邸报的原始资料,描绘了一幅震撼人心的末日画面:

在杨嗣昌的“围剿计划”里头的财务安排,还有周延儒带兵那会儿的花销,以及吴昌时如何靠钱权交易左右内阁大臣任免的事情,这些在《明史》里被简单说成是道德问题,但在谈迁的描述里,它们变成了制度一步步垮塌的详细记录。

要说最具代表性的例子,那就是对袁崇焕被杀这件事的分析。

《明史》里头把这事儿说成是崇祯皇帝不小心掉进了敌人的圈套,演了一出悲剧。但《国榷》这本书呢,它仔细对了对好多版本的官方消息,然后发现这事儿背后还有更深的党派斗争。就是说,温体仁那一帮人,怎么借着后金那边传出来的风言风语,把火引到了袁崇焕身上,最后搞出了那么大个事儿。

这种跳出简单忠奸评判的历史观察角度,使得《国榷》仿佛成了一把多面钥匙,能解锁明朝灭亡背后的诸多真相。

【四、南明余晖:被官方史册放逐的岁月】

《明史》里头,南明政权被说成是“僭伪”,弘光、隆武、永历这三个朝代,在书里头就像是被随意提了一下的边角料,没啥重要地位。

《国榷》这本书采用了“单独编年”的方式,把史可法的“上书报告”、左良玉清除朝中奸臣的内幕,还有郑芝龙的海上商业网络这些重要历史事件,都写得明明白白。

那些清朝当局有意隐藏的历史片段,在谈迁私下撰写的史书里被原汁原味地留存了下来,连弘光朝廷银库每天的进出账目都记录得一清二楚。

得提一提的是,关于郑成功家族的历史记录,存在不少差别。

《明史》里头,郑氏集团被一笔带过,说是咋样咋样。但《国榷》这本书呢,它依据福建那边读书人的独门情报,抖出了郑芝龙和荷兰东印度公司之间买卖军火的秘密,还有郑成功怎么安排“那种”大局的事儿。

这些记录纠正了官方历史书籍中的片面看法,给以后的人们研究海洋历史留下了宝贵的提示。

【五、农民战争:被污名化背后的制度密码】

在描写李自成、张献忠这些农民起义军时,两本书里头的观点和思想碰撞得挺厉害。

《明史》这本书还是按照老规矩,把起义的事儿说得挺简单,就归咎于那么几点原因。但《国榷》这本书呢,虽然也因为立场问题,对农民军有那么点偏见,但它好歹是实实在在地记录了那些起义军是怎么赢得民心的。而且啊,书里还描述了当时的一些现场情况,让人仿佛亲眼看到了那些事儿。

更值得一提的是,我们对那些“政策”进行了深入细致的探究与核实。

《明史》里头说李自成咋样咋样,但谈迁不这么看。他拿陕西那边的地方志来对比,发现大顺政权在西北真的搞过某个政策。他还提了个被清朝给禁了的《甲申纪事》作为证据,来支持自己的观点。

这种抛开道德评判、注重实际证据的态度,让《国榷》变成了探究明末社会冲突的重要资料。

【六、历史影响的双重镜像】

这些不同带来的历史余音,在三个方面不断碰撞回响:

【1. 史料宝库的抢救性价值】

清朝政府动手改动前代记录的时候,《国榷》里头藏着的两千多条独有资料,差不多占了整本书的三分之一,这些资料就像是把钥匙,能打开官方说法里的那些谜团。

民国时期的学者孟森,在探究建州卫的历史时,还有吴晗在研究朱元璋为何杀掉功臣这件事上,俩人都把《国榷》这本书当作了非常重要的参考资料。

【2. 史观范式的颠覆性力量】

谈迁创新了一种写法,他把查找史料来源、保留不同说法、给有疑问的地方加注释这些方法整合到了一起,比西方兰克学派早了两个世纪,就奠定了实证做历史研究的基础。

这种书写方式,对黄宗羲创作《明儒学案》时的编排风格产生了直接的作用。

【3. 文化记忆的守护者使命】

在康熙皇帝严厉打压言论的时期,老百姓中的学者们靠着手抄《国榷》这本书,偷偷保留了建州女真曾是明朝附属国的历史记忆。

那些在文人墨客书房里默默存在着的事实,到了清朝末年,随着民族主义的浪潮翻涌,终于被唤醒,变成了推翻旧制度的有力工具。

【结语:在历史的裂缝中寻找光】

《国榷》跟《明史》的不同告诉我们一个道理:真正的历史从来不是藏在那些珍贵的史书典籍里,而是在那些勇于说出事实的记录中。

北京故宫里头的《明史》抄本,被那些蠹虫给啃得不像样了,而这时候,杭州文澜阁里的《国榷》手稿却正在被人们细细研读,好像能琢磨出不少新东西来。这或许就是文明传递里头最有意思的一点:就算有权有势的人能把书页烧成灰,可那些事儿、那些记忆,是永远都埋不掉的。

明末卖国文人,文臣多不多吧?永远不要相信文人文臣的底线!这是历史教训!看看大泽派的官员与公知教授吧!大泽乱政才过去十几二十年!